CONTENTS

勢麟(せいりん) について

コンセプト

静岡・浜松駅から徒歩約10分、閑静な通りに佇む「日本料理 勢麟」は、単なる「料理屋」ではなく、店主が明言するように「食べ物屋」。地元・静岡産の素材を98%以上使い、季節ごとに主役の食材を変えながら、春は山菜と貝のぬたや天ぷら、夏は鱧、盛夏には浜名湖の天然うなぎ、冬にはふぐやジビエを中心に据えた構成で展開されます。

各料理(コース構成と主役素材)

-

春(山菜・貝・ぬたの前菜や天ぷら)

鳥貝、赤貝、山菜のぬた、季節の貝盛り合わせ、天然車海老などを使った多彩な天ぷらを春らしく優雅に構成。 -

初夏(鱧)

湯引きや唐揚げといった鱧を中心に、軽やかで旨味豊かな構成。 -

盛夏(浜名湖天然うなぎ)

「でしこ」ブランドの白焼き。パリッと焼かれた皮目と芳醇な脂、その厚みと香りが印象的に提供されます。 -

秋~冬(松茸・ふぐ・ジビエ)

松茸ご飯、天然とらふぐのてっさ、白子焼き、唐揚げ、てっちりまで一連の河豚料理が並びます。ジビエも織り交ぜる季節もあります。 -

汁物・〆のご飯・デザート

最後には手打ち蕎麦や寿司、お茶漬け、米由来のデザートや果物を用いた締めの一品まで、余韻まで意識された構成。

「乾物ではなく“生出汁”をすべての料理に生かす」という信念のもと、生の魚介から出汁を引き、塩だけで仕上げるすっきりした味わいの出汁で、素材本来の旨みを余すところなく引き出します。乾物を使わない調理法は江戸時代の文献や郷土料理研究から着想されたもので、駿河湾の豊富な魚介があればこそ実現できる技法です。

店内はイチョウ一枚板のカウンター8席、杉の欄間、大徳寺黄梅院筆の「一以貫之」が掲げられるなど、細部にも主の審美眼が宿ります。完全予約制・OMAKASEでの一斉スタート形式で、まさに一期一会の食体験が待っています。

長谷部敦成 大将について

大将・長谷部敦成(はせべ あつなり)氏は1989年生まれ。19歳で料理の道へ進み、2013年から東京の日本料理「勢呂久」に師事。その後帰郷し、2018年10月に浜松で「勢麟」を開業しました。

駿河湾の魚介や浜松の山菜といった地元食材に惚れ込み、自ら山菜を採取。乾物に頼らず、「生出汁」で素材そのものの味を引き出す独自のスタイルを確立しました。「料理屋ではなく“食べ物屋”」という信念は、自身の食体験と地域との深い結びつきから生まれています。

温暖化や仕入れ難による素材確保の難しさを痛感しながらも、「いい素材がなければ営業しない」という基準は決して下げません。料理は誰にでもウケるものでなく、マニアックでも構わない、物好きにこそ響く料理を追求したいとも語っています。

また、「全国の良い料理人が活躍できる場所を作りたい」と、鰻・焼鳥・焼肉といった業態でも系列店を開業。地元から全国へ、食材と料理人の魅力を届ける挑戦を続けています。

レストランの評価

静岡・浜松に店を構える日本料理「勢麟」は、The Tabelog Award(食べログアワード)において、2023年・2024年にGold賞、2022年・2025年にSilver賞を受賞しており、約85万店の中から選ばれるトップ店として揺るぎない評価を得ています。

さらに、食べログ 日本料理 EAST 百名店にも2023年および2025年の2回選出されており、東海・関東エリアを代表する名店としての地位を確立しています 。

ダイニングプレリュード

外観・エントランス

浜松の中心街から少し離れた静かな通りに佇む「勢麟」の外観は、あくまで控えめで上質。艶やかな木の引き戸と、片袖に大きく赤い鯛が描かれた白い暖簾が印象的に掛かり、凛とした空気を纏っています。

夜には柔らかな光を放つ行灯風の照明が灯り、木彫りの店名看板「勢麟」の文字を静かに照らします。壁面は白の塗り壁とタイルで構成され、潔いまでに装飾を削ぎ落とした構成は、料理への期待感を自然と高めてくれます。

一見すると何の店か分からないような佇まいながら、暖簾の赤い鯛が象徴するように、ここでは「魚」を主役にした静岡の季節が、一皿ずつ丁寧に表現されていきます。

ダイニングスペース

勢麟の扉を開けると、凛と張り詰めた空気の中に、どこか安堵感すら感じさせる静謐な空間が広がります。

メインとなるダイニングは、イチョウの一枚板を贅沢に使ったカウンターが主役。目の前には料理人の所作が一切の遮りなく見渡せ、目でも舌でも楽しむ“食の舞台”が用意されています。

壁面は琉球石灰岩のような温もりある石壁で構成され、その中央には、京都・大徳寺黄梅院の筆による禅語「一以貫之」の書が掲げられています。一貫して本質を貫くというその言葉は、まさに大将・長谷部氏の料理哲学そのものを映すようです。

照明はやや落とし気味で、カウンター上だけがやわらかに照らされ、器や料理の陰影を引き立てます。BGMは極めて控えめ、または無音に近く、料理と向き合うための静寂を重んじた設え。

背後の棚にはワインや季節の酒が整然と並び、木と石の自然素材が織りなす設計は、どこまでも“静岡の自然”と響き合うよう。心を整える場として、そして料理を味わうための「余白」として、見事に機能しています。

メニュープレゼンテーション

コースが始まる前、大将が供してくれたのは、その日使用される季節の食材を詰め込んだ木箱。檜の木肌が美しい枡の中には、まるで舞台裏をのぞくように、静岡の海と山から届いた旬の食材がずらりと並びます。

並ぶのは、瑞々しくふっくらと丸みを帯びた新玉ねぎ、根元から穂先まで張りのある極太アスパラガス、天を衝くように伸びたタラの芽などの春野菜。

その奥には、つややかで光沢を放つ車海老や白身魚の切り身、さらには貝柱など、天ぷらの主役たちが整然と詰められています。

この瞬間こそが、勢麟という舞台の序章。料理が始まる前から、“素材の命”と“仕事の精度”を予感させる演出に、自然と期待が高まります。どの食材も、ただ“並べた”のではなく、最良の状態に仕立てられた“出番待ちの名優”たちのよう。

この日はまさに春の訪れを感じさせる、季節のおまかせ天ぷらコース。後のひと皿ずつが、ここに詰められた素材からどのように姿を変えていくのか――その変化もまた、この店の醍醐味のひとつでした。

スタータードリンク

スタータードリンクには、キリッと冷えたサッポロ黒ラベルを選択。

しっとりと落ち着いたカウンターの空気の中、まずはこの一杯でスイッチが入る。

実際に味わった料理

ホワイトアスパラと自家製唐墨

天ぷらへと続くコースの中で、まず心を掴まれたのがこちらの一皿。

供されたのは、朝採れのホワイトアスパラガスに、自家製の唐墨を散らしたひと皿。潔く削ぎ落とされた構成が、かえって素材の存在感を際立たせています。

浜松産 赤貝と鳥貝の造り

赤貝は、厚みのある身と濃い朱色が目を引くひと品。口に含むと心地よい弾力があり、かみしめるほどに甘みと磯の香りが広がっていきます。ひと口で、浜松の海の豊かさが感じられるような存在感。

一方の鳥貝は、同じくしっかりとした身質でありながら、印象的だったのはその香り立ち。口の中で広がるのは、自然の中で摂取している昆布や海藻のような旨みと香気。天然ものならではの味の奥行きがあり、まるで海そのものを食べているような感覚でした。

素材を活かしながら、過剰な演出を加えない。この店らしい潔さが、貝本来の持つ“海の記憶”をそのまま伝えてくれる、非常に印象深い一皿です。

赤貝は、厚みのある身と濃い朱色が目を引くひと品。口に含むと心地よい弾力があり、かみしめるほどに甘みと磯の香りがじんわりと広がっていきます。特に印象的だったのは、赤貝が天然の環境で摂る昆布や海藻の風味が、身にほのかに移っていること。ひと口で浜松の海の豊かさが感じられるような存在感でした。

一方の鳥貝も、しっかりとした身質とふっくらとした舌触りが魅力。絶妙な火入れによって甘みが引き立ち、上品な旨みが広がっていく。雑味なく、清らかで、柔らかな余韻が残る一貫でした。

素材に過度な手を加えることなく、そのままの魅力を立ち上げる。

この店らしい潔さが、貝本来の“海の記憶”をそのまま届けてくれる、印象深いお造りでした。

名物“もちガツオ”と血合い出汁

地元・静岡で春から初夏にかけて水揚げされる初鰹の中でも、特に鮮度のよい個体だけが名乗れる“もちガツオ”。この日、その名物を体験する機会に恵まれました。

まず驚かされたのは、まさに名前の通り、もっちりと吸い付くような身質。刃を入れた瞬間からその柔らかさと粘りに近い質感が伝わり、口に含めば濃密で奥行きある旨みが一気に押し寄せてくる。筋繊維の細かさと脂の質が際立ち、一般的な鰹の“さっぱり”というイメージを大きく裏切るほどの濃厚さ。

さらに、ここでしか出合えない一杯が供されます。

「よかったら飲んでみますか?」と大将がそっと差し出してくれたのは、カツオの血合いを炊いて、水道水だけで仕上げたという出汁。

これがまた衝撃的。血合いというと“臭み”を連想しがちですが、まったくそれがない。むしろ、深いコクとほんのりとした甘み、鼻に抜けるような鰹節ではない“生の香り”があり、状態のよい魚を使っているからこそ成り立つひと椀。大将曰く、「状態が悪いと絶対に出せないもの」とのこと。

“もちガツオ”の刺身と、血合い出汁。この二つがそろうことで、素材としての鰹の全体像を感じさせる構成に。料理人の目利きと感性が凝縮された、まさに記憶に残るひと品でした。

てふ 純米大吟醸

日本酒は大将におまかせ。>登場したのは、春の限定酒「黒てふ」——福島・南会津の國権酒造が手がける、精米歩合40%の純米大吟醸。銘の由来は、蔵のある田島町が国蝶「オオムラサキ」の生息地であることから。ふくらみのある吟醸香がふわりと立ち、口に含むとほんのりとした甘みとやわらかな輪郭。その後にはすっと引いていく清らかな後味が続き、淡く香る衣の油をやさしく受け止めてくれる。

天ぷらとの相性も見事ながら、この一杯の余韻に、季節の移ろいすら感じさせる美しい一献でした。

虎魚(オコゼ)のすっぽん煮

供されたのは、虎魚(オコゼ)のすっぽん煮。

味付けは水と醤油のみという、極めて引き算的な構成。

あえて余計なものを加えず、虎魚の持つ滋味深い出汁をじっくりと引き出した一椀です。

ひと口含むと、まず感じるのはその透明感のある旨み。脂の厚みや骨の香ばしさがじんわりと広がりながらも、重たさは一切なく、すっと身体に染み入るような感覚。

すっぽんを思わせるような豊潤さと、虎魚ならではの繊細でしなやかな味わいが共存し、まさに静けさの中に芯の通った力強さを感じる椀物でした。

天ぷらのスタート ― 車海老 二種

コースはいよいよ天ぷらのパートへ。

まず供されたのは、艶やかな朱を帯びた車海老の天ぷら。一尾ではなく、異なる火入れで2本供されるあたりに、すでに勢麟らしいこだわりが見えます。

最初の一本は、衣の中にしっとりとした透明感を残した火入れ。噛んだ瞬間、ぷるんとした弾力が跳ね返り、瑞々しさと甘みがじわりと口中に広がっていく。火入れが浅いことで、車海老の持つ“生”の香りやねっとりとした旨みが最大限に引き出されていました。

二本目はしっかりと火を入れ、歯切れのよいぷりっとした食感と香ばしさが際立つ仕上がりに。衣はきめ細かく、軽やかで、口どけがよく、素材の繊細な風味を遮らない。

この2尾の食べ比べを通して、一つの素材が持つ幅広い表情を体感させてくれる構成。スタートからすでに、勢麟の天ぷらがただの「揚げ物」で終わらないことを予感させる、秀逸なプロローグでした。

アスパラガスの天ぷら

続いて供されたのは、アスパラガスの天ぷら。一本をまるごと揚げるのではなく、茎と穂先を分けて揚げ分けるという、繊細な構成。

まずは茎の部分。しっかりとした太さを保ちながらも、芯まで火が通っており、噛んだ瞬間にじゅわっと甘みと水分があふれる一本。衣はやや厚めで、茎の力強い食感に寄り添うような存在感。

一方で、先端部分は薄衣仕立て。アスパラ特有の青く爽やかな香りが損なわれぬよう、最低限の衣でさっと揚げられ、香りと風味を軽やかに残すスタイル。サクッとした歯ざわりの直後に、若葉のような柔らかな苦みがふわりと広がります。

一つの野菜をここまで繊細に仕立てる。その火入れの違い、衣の厚さ、香りの扱いすべてに、素材理解と職人の誠実な仕事が宿る、印象的なひと皿でした。

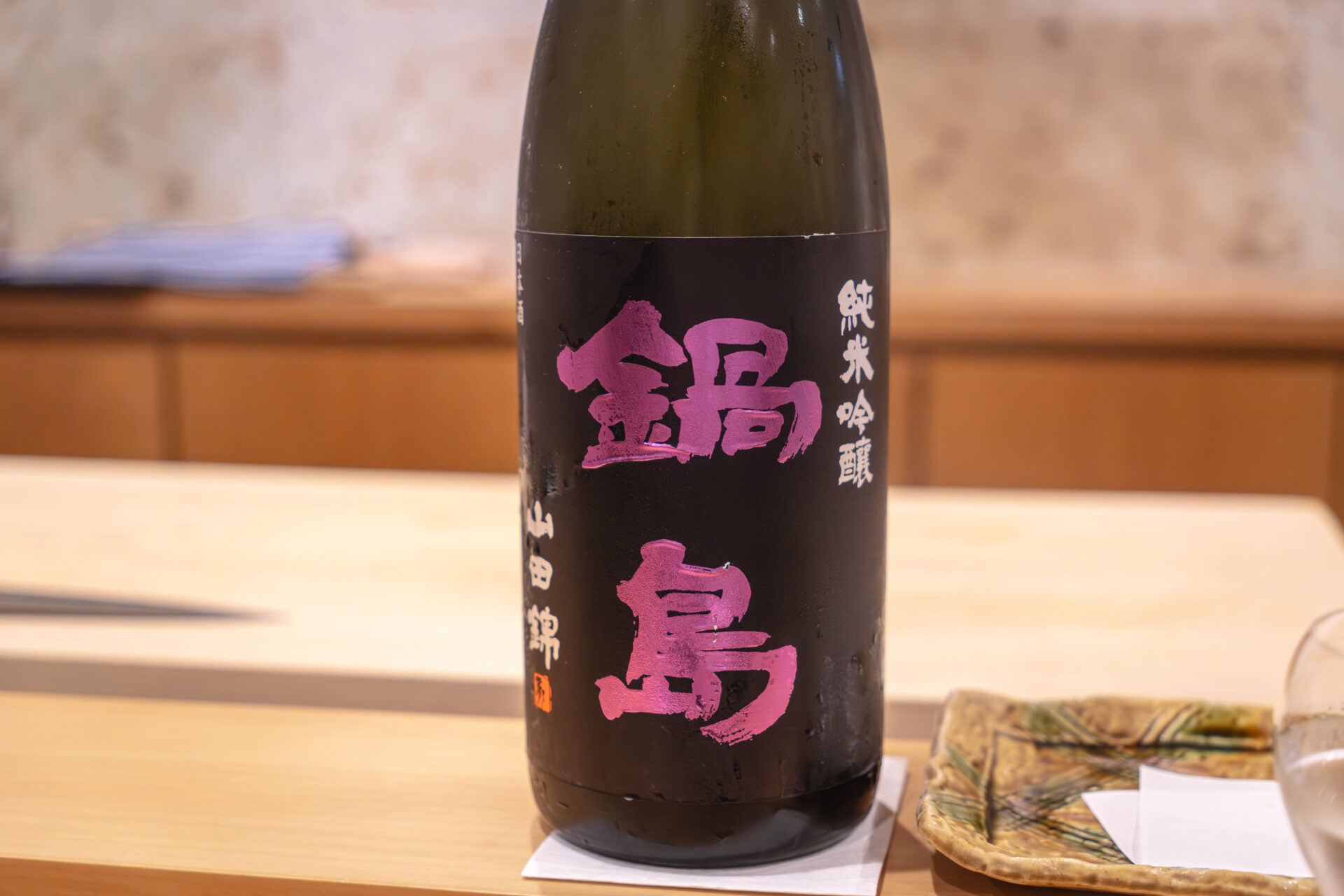

鍋島 純米吟醸 山田錦

(佐賀・富久千代酒造)

ふくよかな香りと、穏やかな甘み、そして後口のキレのよさが魅力の一本。

やわらかで品のある酒質は、繊細な天ぷらとの相性も抜群です。

特に「鍋島」らしい華やかな吟醸香は、料理の香ばしさを引き立てつつ、

邪魔をしない絶妙な存在感。温度が少し上がることで、米の旨味もよりふくらみを増し、

一杯で多層的な表情が楽しめるのも、この酒の魅力です。

メゴチ

続いて供されたのは、メゴチの天ぷら。江戸前の天ぷらでは定番の白身魚ですが、丁寧に下処理された上質な個体は、地方では意外と出合える機会の少ない存在です。

勢麟のメゴチは、尾を反らせた美しい姿で供されるひと品。衣はふわっと軽やかで、箸を入れるとすっと割けるほどに柔らかく揚がっています。

口に含むと、白身の上品な甘みとほんのりとした海の香りが広がり、脂は控えめでありながらしっとりと舌に馴染む。その繊細な旨みが、衣に吸わせた油の香ばしさと見事に調和して、静かな余韻を残すひと口に仕上がっていました。

アオリイカ

天ぷらの中盤で供されたのは、アオリイカの天ぷら。

艶やかな白が衣越しにうっすらと透け、揚がったばかりの美しい姿がそのまま供されます。

一口で頬張ると、ふわりとしなやかな弾力とねっとりした粘りが広がり、噛むごとにアオリイカ特有の上品な甘みと旨みがじんわりと押し寄せてくる。中までぬるく熱が通った絶妙な火入れにより、イカの持つ繊細な風味がふわっと花開くような印象です。

衣は極薄で、素材の輪郭を一切邪魔せず、あくまで“香ばしさの輪郭”を添えるだけの名脇役。塩や天つゆを必要としないほど、アオリイカそのものの存在感が際立った一品でした。

勢麟の天ぷらがただの技術ではなく、素材の尊重そのものから生まれていると実感させられる瞬間でした。

小柱

天ぷら中盤に供されたのは、小柱の天ぷら。串に軽く打たれたその姿からも、火入れと仕上がりへの繊細な配慮が伝わってきます。

一口で頬張ると、ふわっとほどけるようなやわらかさの中に、噛みしめるたびにじわじわと立ち上がる貝の旨みと甘み。衣は極薄で、小柱そのものの食感と香りを邪魔することなく、サクッとした食感の中に香ばしさを添えてくれます。

焼きではなく、揚げという調理法で仕立てることにより、小柱の持つ淡くて清らかな風味がふっくらと引き出される印象。

平貝(タイラガイ)

天ぷらコースの中盤で供されたのは、存在感ある平貝(タイラガイ)の天ぷら。

カウンター越しに目の前で切り分けられる様子から、料理への丁寧な所作が伝わります。

大ぶりの貝柱をあえて丸ごと揚げた一品は、極薄の衣に包まれた貝の弾力と香ばしさが魅力。

噛みしめるごとに、甘みと旨みがじわりとにじみ出てくる、火入れの妙が際立つ仕上がりです。

食感と香りのバランスも見事で、コースのテンポを崩さず、むしろ高めていく中盤の要所となるひと皿でした。

島岡酒造「初しぼり」

島岡酒造は、群馬・太田にて150年以上続く老舗蔵。独自の「練り仕込み製法」を用いた酒造りで知られ、食中酒としての日本酒に強いこだわりをもつ蔵です。

この「初しぼり」はその年最初に仕込まれた新酒で、しぼりたてならではのフレッシュ感と、米の旨味、軽やかなガス感をともなう爽やかな飲み口が特徴。

やわらかな果実のような香りとともに、天ぷらの油をさらりと流してくれる後味のキレが印象的な一本でした。

新玉ねぎ

天ぷらコースもいよいよ後半戦へ。

ここで供されたのは、大将のご友人が育てたという新玉ねぎを使った天ぷら。

やわらかな衣の中から顔をのぞかせる、こんがりと焼き色のついた厚切りの玉ねぎ。

ひと口頬張ると、じゅわっと広がる自然な甘みと、火入れの妙に唸らされる。

決して派手さはないけれど、素材の力と丁寧な調理が噛みしめるごとに伝わってくる一皿。

「後半もまだまだ楽しませてくれそうだ」と、自然と期待が高まるタイミングでした。

箸休めのトマト

後半戦に入ったところで、口の中をリセットしてくれる箸休めの一品。

艶やかにカットされたトマトは、酸味と甘みのバランスが見事で、天ぷらの余韻をすっと整えてくれます。

温度も絶妙で、冷たすぎず、ぬるすぎず。

果肉はしっかり、果汁はジューシー。野菜というより果実に近い印象さえあります。

こういった一皿の存在が、コース全体に緩急と立体感を与えてくれます。

タラの芽

天ぷらコースも終盤に差し掛かる中、山菜の王様とも言われる「タラの芽」が登場。

衣をまとった表面はサクッと香ばしく、噛めばじわりと広がるほんのりとした苦みと春の香り。

自然の力強さを感じるこの味わいが、天ぷらの世界に一瞬の山の景色を差し込んでくれます。

しっかりとした太さのある個体を選び、芯までしっとりと火入れされていて、食感のコントラストもまた見事。

素材の良さを活かした、引き算の技術が光るひと皿でした。

メヒカリ

後半に登場したのは、メヒカリの天ぷら。

小ぶりながらも脂のりがよく、じゅわっととろけるような口当たりが魅力の一品です。

衣は極薄に、身のふっくら感を活かすように軽やかに揚げられており、

噛んだ瞬間に広がる、メヒカリ特有の甘みと香ばしさに思わず頬が緩みます。

繊細なネタでありながら、しっかりと素材の輪郭を感じさせる揚げ加減。

後半の天ぷらコースにぐっと深みを加える、印象的な魚料理でした。

穴子

いよいよコースも佳境へ。

目の前で揚げられた一本ものの穴子が供され、大将の箸でスッと割られた瞬間、ふわりと立ちのぼる湯気と香ばしさに一気に心を掴まれます。

衣は極めて軽やか、そして中は驚くほどふっくら。

繊維に沿ってほぐれる身からは、穴子の上質な脂と甘みがじんわりと広がり、口の中で儚くほどけていきます。

これまでの流れをしっかりと受け止めながらも、一段ギアを上げた迫力ある仕上がり。

まさにコースのクライマックスにふさわしい一皿でした。

車海老の頭

そして最後に供されたのは、なんと車海老の頭。

通常はコースの前半や中盤で登場することの多いこのひと品を、締めに持ってくるのはかなり珍しい演出。

揚げたての車海老の頭は、カリッと香ばしく、噛むたびに旨みが弾けるように広がる。

余韻として残るのは、殻の香ばしさと海老の凝縮した甘み。

油のキレも抜群で、まったく重たさを感じさせない潔さがあります。

コースのフィナーレにあえてこの一品を配する構成に、大将の遊び心と流れへの自信を感じる、印象的なラストでした。

長野の蕎麦粉を使った二八蕎麦

天ぷらのコースを締めくくるのは、弟子の方が打った自家製の二八蕎麦。

使用されているのは、長野産の蕎麦粉。風味の良さに加え、繊細なコシとほどよい喉ごしが絶妙です。

一見素朴ながら、しっかりとした香りが立ち、天ぷらの油をすっと流してくれるような涼やかさと奥行きのあるひと皿。

細めの仕立てが口当たりよく、つるりといただけてしまいます。

蕎麦に至るまで一切の隙がないコース構成に、料理人の丁寧な姿勢とこだわりを感じました。

もちがつおのバラちらし・浜松産・純国産あさりのお吸い物

序盤で姿を見せたもちがつおが、今度は華やかなバラちらしとして再登場。

香り高い酢飯とともに、キュウリや海苔、薬味と混ぜ合わさり、まったく異なる表情を見せてくれます。

脂ののったもちがつおに、酢飯の酸味と薬味のさっぱり感がよく合い、食後でもさらりと箸が進むひと品。

コースの最初と最後で同じ素材を用いながらも、その違いを楽しめる構成に、料理人のセンスと遊び心を感じました。

ともに供されたのは、純国産のアサリを使ったお吸い物。

聞けばこのアサリ、「混血の記録が一度もない」という浜松の誇る在来種とのこと。

出汁の透明感と、貝のふくよかな旨みがじんわりと広がり、心地よい余韻を残します。

一椀に込められた背景や想いまでも、自然と味わいたくなるような、静かな感動のある椀物でした。

デザート & フィナーレ

ヴァシュラングラッセ

最後に供されたのは、紅ほっぺを使ったヴァシュラングラッセ。

甘酸っぱい苺ソースに包まれたアイスクリームは、まろやかで上品な口あたり。

その間には、軽やかでサクッとした食感のメレンゲがアクセントに。

特筆すべきはその甘さの設計。

メレンゲ以外は砂糖を使わず、蜂蜜のみで構成されており、

自然な甘みが広がるやさしい味わいで、コースの締めくくりにふさわしい一皿です。

フランス菓子・ヴァシュランのエスプリを残しつつ、

和の感性が静かに息づく、美しくも控えめなデセールでした。

まとめと感想

季節が変われば、料理も、店のかたちさえも変わる。

ある時はふぐや天ぷら、またある時は鱧やうなぎ――

勢麟のコースは、単に旬の食材を扱うというだけでなく、季節ごとに“業態そのもの”をしなやかに変化させる。

その柔軟さは、料理人としての引き出しの多さを示すものではなく、

むしろ「いま、この土地で、本当においしいものは何か」という問いに、まっすぐ応えるための構造なのだと思う。

目の前で揚げられていくひと皿ごとに、必要なひと言が添えられる。

淡々としすぎず、過剰でもなく、素材や技法、背景に触れる率直で温かな説明があるからこそ、

目の前の料理に自然と意識が向いていく。

「料理屋ではなく、食べ物屋」。

この場所には、技術や演出よりも、素材に正しく向き合い、

それを受け止めた料理人が“食べ物としてどう届けるか”を日々考え抜いた末の、静かな解が並んでいる。

そしてこの地で、焼鳥、鰻、焼肉、果ては中華蕎麦へと展開していく流れも、

ただの多角化ではなく、浜松という風土を掘り下げ、育て、次代に繋ぐ行為の一環なのだと感じる。

食べたものの名前や見た目は徐々に薄れていくけれど、

「この土地で、この人たちがつくっているものを、ちゃんと味わった」という感覚だけは、

いつまでも残り続ける。

予約とアクセス情報

-

住所:静岡県浜松市中央区元城町222‑25 アルスビル1F

(浜松駅北口より徒歩約10分、遠州鉄道「第一通り駅」から徒歩約6分) -

営業時間:夜営業のみ、18:00スタート(二部制の開始時間/21:00頃まで)

-

定休日:不定休(臨時休業・臨時営業あり)

-

席数:カウンター8席(貸切可)

-

お子様連れ:13歳以上で、コースを同じ内容で召し上がれる方のみ可(席数制限のため)

-

完全予約制:予約はOMAKASEというネットプラットフォームからのみ受け付けられています。電話予約は不可です

-

予算:コース価格は約¥33,000~¥39,000(税込)/人

季節や食材によって変動あり(河豚、松茸、鰻など) -

キャンセル規定:

-

予約以降:5%

-

来店3日前から:50%

-

前日〜当日:100%

-

-

支払い方法:現金および各種クレジットカード(Visa、Master、JCB、AmEx、Diners)可。電子マネー・QR決済は不可

-

持ち込み:お酒の持ち込み可能(1本につき¥3,000)

-

季節ごとの業態展開:

-

春(4〜5月):天ぷら

-

初夏(6〜7月):鱧中心

-

夏〜初秋(8〜10月):浜名湖天然うなぎ、松茸など

-

冬(1〜3月):ふぐ、ジビエなど

ただし仕入れ状況に応じて、訪問日に業態が柔軟に切り替わることがあります(例:天然うなぎが出る)

-

- TAGS