CONTENTS

nacol(ナコル)について

コンセプト

浅草の住宅街にひっそりと佇む、完全予約制・カウンター8席のレストラン「nacol(ナコル)」。

イタリア・モデナでの修行経験と、日本での長年のキャリアを背景に生まれたこの店は、“生ハムを主役に据えたコース料理”という唯一無二のアプローチで注目を集めています。

店名の「nacol」は、生ハムを意味する“salumeria”に対する造語であり、同時に「collaboration(交差・融合)」の意も込められています。

季節の食材、発酵、火入れ、香り、ナチュラルワインとのペアリング。それぞれの要素がぶつかり合い、溶け合い、互いを高め合う──そんな調和の美学が、コース全体に貫かれています。

特筆すべきは、そのスライス技術。0.8mmという絶妙な厚みにカットされた生ハムは、口に含んだ瞬間に体温で蕩け、香りと旨味だけを残して儚く消えていくよう。

静謐な空間とともに、味覚だけでなく時間の流れさえもゆるやかに感じさせる、美しい食体験がそこにあります。

家亀智裕 シェフ

「nacol」のオーナーシェフを務めるのは、家亀智裕(いえかめ・ともひろ)シェフ。

グローバルダイニングやマキシム・ド・パリなど名店で腕を磨き、22歳という若さで新橋にて独立。その後も料理人としての道を着実に歩み続け、2019年には蒲田にて「Ribollita e Salumeria」を開業。2024年、拠点を浅草に移し「nacol」として再スタートを切りました。

彼の料理の根幹にあるのは、生ハムへの深い愛情と執着。

イタリア・モデナでの修行中に出会った“職人技としてのサルメリア”に衝撃を受け、独学でスライス技法や発酵の理論を追求。素材の良さを活かすだけでなく、“香りと旨味を届けるために消えていく”という、儚くも美しいひと皿を形にしてきました。

生ハムを使ったスープ、熟成と発酵をかけ合わせたブリオッシュの前菜、火入れの妙が光る肉料理まで──全ての皿が「生ハムという軸」から派生した世界。

空間設計から料理の構成まで、すべてに家亀シェフの哲学が息づいています。

レストランの評価

2024年4月、浅草の住宅街に誕生したカウンター8席のイタリアン「nacol」は、オープンから間もないながらも、料理人や食通たちの間で瞬く間に話題となり、予約困難店の仲間入りを果たしました。

その実力を裏付けるかのように、2025年には早くも食べログ「イタリアン 百名店 TOKYO」に選出。

東京都内に数多あるイタリアンの中でも、確かな味とコンセプトを備えた“行くべき一軒”として高く評価されています。

ダイニングプレリュード

外観・エントランス

浅草の街並みに溶け込むように佇む「nacol」のファサードは、控えめながらも凛とした存在感を放っています。

木と石の質感が感じられるシックなドア、その横には、白く丸いサインプレートに静かに「nacol」の文字が灯り、店の空気感をさりげなく語りかけてくれます。

夜のとばりが下りた頃、柔らかな灯りがカーテン越しに店内を包み、街の喧騒から切り離されたような静けさを演出。看板上のランタンもまた、温かみとともに“迎え入れる空気”を作り出しています。

扉を開ければそこは、わずか8席のカウンターが迎える非日常の世界。

路地裏の一軒家レストランという佇まいに、わざわざ訪れたくなる理由があります。

ダイニングスペース

重厚な黒の扉を開くと、そこには静けさと温もりが同居する、温かな光に包まれたダイニングスペースが広がります。

店内はカウンター8席のみというミニマルな構成。厨房と客席の境がないオープンな空間は、料理が生まれる瞬間までも含めて“食体験”とする、nacolならではの設計です。

カウンターの奥には存在感あるスライサーが据えられ、まさにこの店の主役である“生ハム”が目の前でスライスされていく様子もライブで楽しめるのが魅力。厚さ0.8mmに仕上げられる繊細なスライス作業は、もはや職人技というより芸術の領域です。

天井から吊るされたドライフラワー、味のある古家具、温かみのあるランプシェードなど、設えにも細やかな美意識が感じられ、どこかヨーロッパの街角にあるサロンのような趣も。

非日常でありながら過度に緊張させず、会話と香りが自然に溶け合う、心地よい空気感が漂っています。

メニュープレゼンテーション

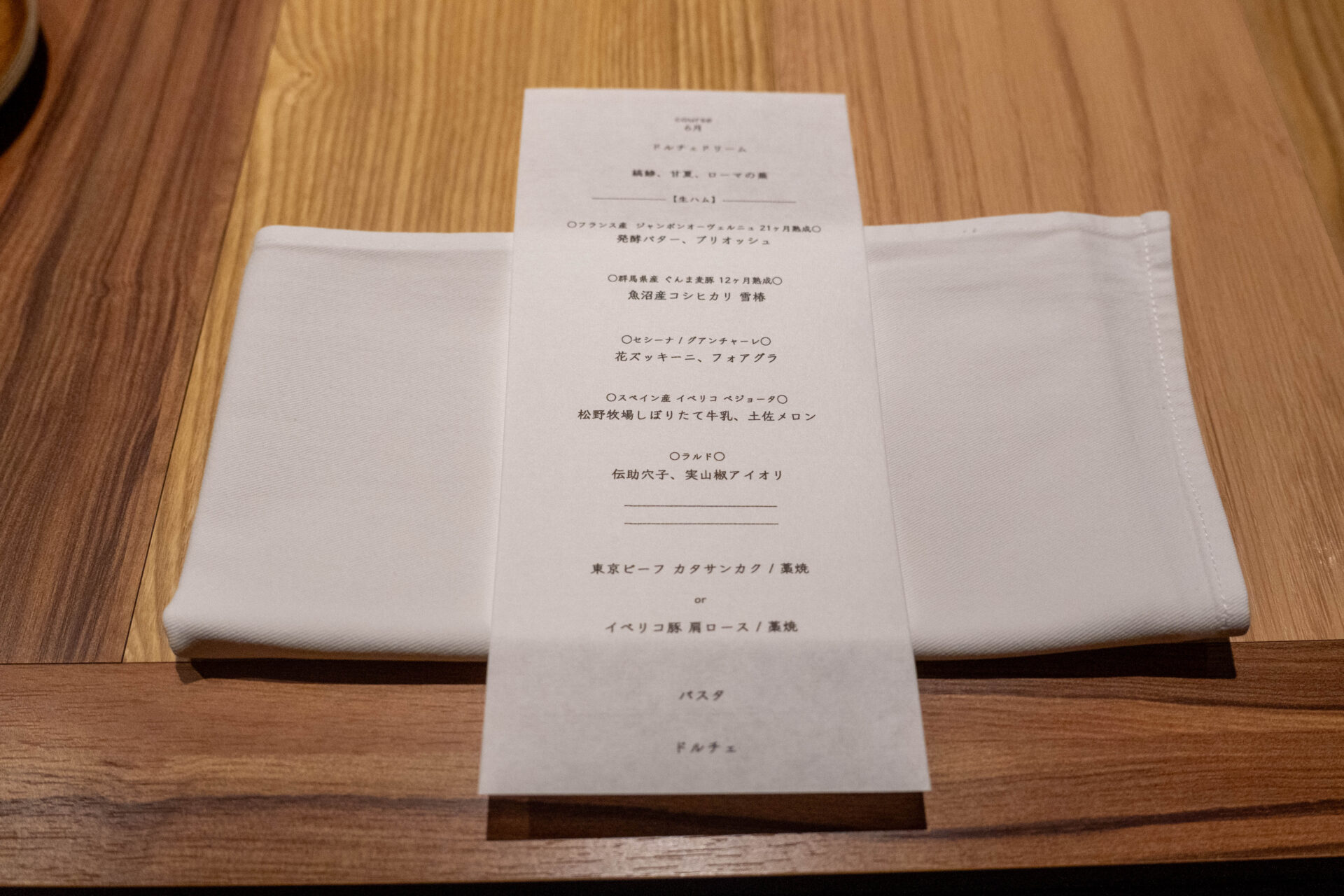

季節の移ろいを映すように組み立てられた、6月のコース。

この月は「生ハム、火入れ、発酵、香り」の重なりを軸に、旬の素材を多彩に取り入れた構成で展開されました。

スタータードリンク

コースの始まりは、コンタディ・カスタルディのフランチャコルタ・ブリュットで。

実際に味わった料理

ドルチェドリームの冷製スープ

6月のコースは、熊本県産とうもろこし「ドルチェドリーム」を使った冷製スープから静かに幕を開けました。

とろりとしたテクスチャーとともに口に広がるのは、とうもろこし本来のやわらかな甘み。そこへ添えられたエキストラバージンオリーブオイルが草木のような青さを加え、味に立体感をもたらします。

さらに表面を彩るのは、パプリカパウダーと思しき赤いスパイスと粗挽き黒胡椒。

とうもろこしの甘みにほのかなスモーキーさとピリッとした刺激を加え、シンプルながら奥行きのある仕上がりに。

目覚めるような香りと味の重なりが、これから始まるコースの“香りと発酵の物語”を静かに予告してくれる、印象的な一杯でした。

シマアジの前菜

この日2皿目に供されたのは、愛媛県産のシマアジを主役にした冷菜。

下にはアスパラソバージュの青み、甘夏の果実感、そしてローマ産の蕪のピューレが重ねられ、繊細な構成ながらしっかりと季節の輪郭を感じさせます。

シェフがこの皿を「フルード」と表現したのが印象的でした。

その言葉の通り、甘夏の果汁がじんわりとにじみ、香りや酸がシマアジの脂と静かに交差していくような味わい。

ひと口ごとに、それぞれの要素が静かに溶け合い、輪郭を失わずにまとまっていく、美しいバランスの上に成り立った一皿です。

ワインはDerthona 2022。果実味とミネラルが下支えとなり、料理の繊細な構成を際立たせる、穏やかで確かなペアリングでした。

スペシャリテ|ブリオッシュと生ハム

Villa Margonのグラスとともに供されたのは、nacolを象徴するスペシャリテ。

焼きたてのブリオッシュの上に、フランス産 ジャンボン・オーヴェルニュ(21ヶ月熟成)を極薄にスライスし、空気を纏わせるように重ねて仕上げられます。

中にはほんのりと溶け出す発酵バターが仕込まれており、温かなパンの香ばしさとともに、脂と香り、酸のレイヤーが立ち上がる構成。

甘やかさ、塩味、発酵のコクが一体となりながら、あくまで軽やかに昇華されていくひと口。

「生ハム」という素材がここまで表現力を持ちうるのか──

その問いに、静かに、しかし明確に応えるような一皿でした。

メニューにない一皿|生ハムと水だけのスープ

コースの途中、メニューには載っていない一杯が静かに差し出される。

それは、生ハムと水だけで仕上げたスープ。

澄んだ琥珀色の液体から立ち上る香りは、どこか出汁のようでもあり、

それでいてスモークや熟成を思わせる重なりがある。

口に含んだ瞬間、まずは柔らかな塩味、そして鼻へと抜ける旨味の余韻。

ただのスープではない、「香りを飲む」という体験に近い。

調味料も出汁も使わず、ただ生ハムと水だけ──

引き算の果てに生まれる旨味の純度と香りのふくらみに、思わず言葉を失う。

この一杯がコースのどこかに静かに差し挟まれることで、

前後の皿の印象までゆるやかに変えてしまうような、記憶に残る介入でした。

【日本酒ペアリング|N3 Black/木戸泉酒造】

グラスに注がれたのは、千葉・木戸泉酒造による「N3 Black」。

通常の3倍量の麹を使い、木桶で仕込まれた生酛純米酒で、

自然発酵ならではの豊かな酸と、ナッツや熟した果実を思わせる香りがふくらむ一本です。

“3倍麹”から生まれるのは、ただ濃厚な味ではなく、香りの奥行きと持続する余韻。

旨味や酸、火入れの香ばしさが重なる中盤以降の皿たちと、静かに交差しながら、

料理の陰影を際立たせるようにそっと寄り添ってくれます。

グラスを重ねるごとに見えてくるのは、甘みでも酸でも塩でもない、

発酵そのものの気配。

“酒”でありながら、まるでコースの構成の一部として設計されたような存在感でした。

ぐんま麦豚と白米、雪椿

石の器に盛られたのは、群馬県産 ぐんま麦豚(12ヶ月熟成)の生ハムと、魚沼産コシヒカリ「雪椿」の炊きたてごはんを合わせた一皿。

ふわりと纏わせた生ハムは、舌に触れると体温でとけ、

香りと旨味だけを残してすっと消えていく。

その余韻を、甘みと粘りを備えた雪椿の米が静かに受け止め、やわらかく包み込む。

構成はあくまでシンプル。だが、その静けさの奥に、香り、温度、食感の計算が息づいている。

nacolという空間でなければ生まれない、緊張感とやさしさが共存するひと口でした。

イベリコ・ベジョータ 60ヶ月熟成とニョッコフリット

たっぷりと熟成期間を経た、イベリコ・ベジョータの生ハム。その濃厚な香りと脂の旨みを引き立てるのが、目の前で丁寧に伸ばされ、ふっくらと揚げられたニョッコフリット。

厨房の目の前、カウンター越しで黒手袋のシェフが手早く生地を伸ばし、スライサーで生ハムを極薄にカット。タイミングを見計らいながら、揚げたてのニョッコフリットに土佐産メロンの果肉、さらに松野牧場の搾りたてミルクで仕上げた自家製リコッタチーズを添えていく。

香り、温度、質感、それぞれの“今”が一体となる瞬間。

ひと口ごとに、パリッとした生地の食感、果実の甘み、乳のやさしさ、生ハムの塩気が複雑に絡み合い、口の中で小さな風景を描くようでした。

グアンチャーレのニョッコフリット

揚げたてのふっくらとしたニョッコフリットに重ねられるのは、21ヶ月熟成のグアンチャーレ──豚頬肉の生ハム。その脂が、まだ温かい生地の上でじんわりととろけ、香りがふわりと立ち上る瞬間は、まさに一皿のピーク。

手でつまんで頬張ると、カリッとした外皮の下から湧き出す気泡のような軽やかさ。そして塩気の効いた熟成肉の旨みが、小麦の甘さとともに広がっていく。

カウンターでの提供スタイルだからこそ味わえる、熱と香りの“できたて”を一番おいしいタイミングで届ける一品でした。

ピエモンテ・Cascina Roeraによるナチュラルなオレンジワイン「Le Aie / Inc Bianco」。

果皮由来のタンニンと穏やかな酸が、揚げたての生地の香ばしさや生ハムの脂に寄り添い、

香りと温度の重なりをさらに深いものへと導いてくれます。

牛ランプの生ハムと花ズッキーニのフォアグラ詰め

花の中にはフォアグラを丁寧に詰めて焼き上げ、茎にはカリッと焼いたグアンチャーレ。そこに、パルミジャーノ・レッジャーノを生クリームでのばした滑らかなソースを合わせたひと皿。濃厚な素材同士が互いを引き立て合いながら、余白のある味わいに仕上がっている。肉の香りと乳の甘み、火入れの香ばしさが交錯する、nacolらしい静かな力強さを感じた一皿でした。

ラルド・実山椒・伝助穴子

見た目はあくまでミニマル。

白い皿の中央にそっと盛られたのは、ラルド(豚脂の生ハム)の艶やかな薄片。

その下には、ピリッと爽やかに立ち上がる実山椒の香りを効かせたにんにくマヨネーズ。

さらにその土台には、ふっくらと揚げられた伝助穴子のフリットが仕込まれています。

ひと口ごとに、衣の香ばしさ、穴子の甘み、

そこに重なるマヨネーズのコクと山椒のアクセント、

そしてラルドの脂が全体をゆるやかに包み込む──

まさに香りと食感の層を重ねた構築的なひと皿。

レモンをきゅっと絞れば、印象は一転。

脂の余韻に切れを加え、構成がより際立つ仕上がりに。

重ねた素材の数だけ香りと温度が交錯する、

シンプルに見えて、非常に計算された組み立てが光る一品でした。

グラスに注がれたのは、ナパ・ハイランズ シャルドネ 2023。

ナパ・ヴァレーらしい完熟した果実味と、程よい樽由来のバニラ香、そして厚みのある口当たりが印象的な一本。

メイン|東京ビーフのカタサンカク 藁焼き

コースの締めくくりに登場したのは、東京ビーフのカタサンカク。

希少部位らしいしっかりとした繊維を保ちながらも、

藁焼きによって表面に香ばしさと野趣を纏い、内側には驚くほど滑らかな肉質が残されています。

ナイフが入るときの軽やかな抵抗感、

噛みしめた瞬間に溶け出す脂と肉の旨み、

そこに合わせたソースの深みと、添えられた実山椒の香りが全体を引き締めるように立ち上がる──

香り、質感、余韻の設計が実に美しい一皿です。

この一品に合わせて注がれたのが、

イタリア・ヴェネトのL’Arco Valpolicella Ripasso 2021。

熟成果実とほのかなスパイス香、落ち着いた酸が、

肉の火入れのニュアンスと見事に呼応し、

肉料理に寄り添う、穏やかな熱量を帯びたペアリングを描き出してくれました。

ズワイガニとハマグリのスパゲッティ

通常は1皿のみの構成ですが、この日は特別に2種類のパスタもどうぞとの提案を受け、迷わず両方いただくことに。

ひと皿目は、イタリア・マンチーニ社のスパゲッティを用いた、

ズワイガニとハマグリのオイルソース。

甘やかでほぐれの良いズワイガニに、

ふくよかな旨味を含んだハマグリ。

さらに、火入れの異なるトマトとズッキーニが全体に立体感を与え、

オイルのなめらかさに繊細な重なりを生み出しています。

そして仕上げには、お好みでカラスミを。

鮮やかなオレンジ色がふわりと舞い落ちると、

ひと口ごとの香りと余韻がさらに広がりを見せます。

素材ごとの輪郭を生かしつつ、

香りと温度の重なりでまとめ上げた、静かな強さを持つ一皿でした。

ピチ アマトリチャーナ

2種提案いただいたパスタのもうひとつは、ピチ。

うどんのような太さと弾力をもつトスカーナの手打ちパスタで、

ソースにはローマの郷土料理、アマトリチャーナを合わせて。

トマトの甘酸っぱさと、パンチェッタの旨味が溶け込んだソース。

それがピチの表面にしっかり絡み、噛みしめるごとに旨味が押し寄せてきます。

たっぷりと削られたチーズが、酸・塩・脂のバランスをまろやかに整え、

重たさは感じさせず、むしろどこか軽快な印象すら残ります。

前菜のような透明感をまとったズワイガニとハマグリのスパゲッティに対し、

こちらは温度感と密度で攻める“対”のような存在。

同じ麺料理でも、構成の幅とリズムの妙がしっかりと伝わる2皿でした。

デザート & フィナーレ

ティラミス

ドルチェには、クラシックスタイルのティラミス。

きめ細やかなマスカルポーネの層と、ほのかに苦味を含んだコーヒーの香りが心地よく、

甘さは控えめながら、クリームの余韻とともにじんわりと口の中に広がります。

添えられたアンティーク調のティースプーンや花模様のプレートも相まって、

ラストにふさわしいやさしさと品のある演出。

そこに合わせるのは、Château Rieussec Sauternes 2006。

黄金色に輝く液体から、アプリコットや蜂蜜、ナッツの香りが立ちのぼり、

一口ごとにグラスの奥行きを感じさせる贅沢な甘み。

ティラミスの軽やかさに、ワインの厚みが絶妙なコントラストを与え、

コースの幕引きにふさわしい幸福感あふれるペアリングでした。

食後の余韻とともに供されたのは、ウイキョウ(フェンネル)のハーブティ。

ふわりと立ちのぼるアニス系の清涼感と、

やさしく包み込むような甘みのある香りが、

食後の身体をじんわりと整えてくれる一杯です。

重なりのあるコースのラストに、余白を与えるような存在。

派手さはないけれど、記憶にすっと沁み込むような静けさと優しさがありました。

まとめと感想

生ハムという素材を軸にしながら、香り・温度・質感を繊細に重ねていくnacolのコース。

ひと皿ごとに語りすぎず、余白のある構成の中で、食材の輪郭や香りがふわりと立ち上がっていく。

どの料理も、生ハムという存在が「脇役」にも「主役」にも自在に変化しながら、

季節の食材やナチュールワインと呼応していく流れが印象的でした。

そして何より、この先、シェフ自らが手がける生ハムを用いた料理が始まっていく予定だということ。

今後さらに“nacolらしい表現”が深まっていくであろうことに、期待が高まります。

静かに、でも確かに。

香りと余韻のなかで、生ハムという素材の可能性が広がっていく場所です。

予約とアクセス情報

予約方法

-

完全予約制で、電話ではなく以下の方法で予約を受け付けています:

-

ご来店時にその場で次回の予約をとる方式

-

または、OMAKASE(ネット予約) を利用(会員登録が必要、手数料あり)。

-

なお予約は数か月先まで埋まることも多く、前もっての計画が必須です。

-

-

キャンセル規定にもご注意ください:

-

一部キャンセルには10%、直前のキャンセルには100%のキャンセル料が発生する場合があります。

-

アクセス情報

-

住所:東京都台東区浅草3-28-9 サイドプレイス 1F。

-

最寄り駅は浅草駅(東京メトロ銀座線・都営浅草線・東武伊勢崎線)で、いずれも徒歩約10分程度。

-

馬道通り沿いにあり、迷いにくい立地です。

営業時間・定休日

-

-

定休日:月曜日(ただし月曜日が祝日の場合は翌火曜日が休み)。

平日(火~金)

ディナー:17:00~23:00(ラストオーダー:22:00~22:30)。

土日・祝日

ランチ:12:00~15:00頃

ディナー:17:00~23:00。

※店舗によって表記やタイミングのズレがある場合があるため、来店前に公式Instagramや予約フォームで確認を推奨です。

-

予約状況について

予約困難店として知られており、数か月先まで満席が続く状況です。

Instagramなどで、キャンセル枠が告知されることもあるため、チェックが重要です。

- TAGS