CONTENTS

鮨ぶんぺい について

コンセプト

西中洲の洗練されたエリアに、2024年12月に誕生した『鮨ぶんぺい』。席数は7席のみというプライベートな空間で、玄界灘や九州近海から届く厳選素材を、江戸前の技法とおまかせコースを通じて提供する鮨店です。

カウンター越しの落ち着いた雰囲気は“職人技が光るパワースポット”とも称され、寿司に集中できる空間設計が施されています。

繊細な素材使いと調理技術のバランスが光る構成は、おまかせ握り10~12貫に加え、酒肴や前菜など料理系の品目も加えたコース形式で、滋味深く心に響くひと時を演出してくれます。

大将について

『鮨ぶんぺい』の大将・松尾文平氏は、佐賀・唐津にある名店「鮨処 つく田」の二代目。その名店は東京・銀座「きよ田」の新津武昭氏に師事し、松尾雄二氏が1993年に開業した歴史ある店です。

文平氏自身も二代目として厳しい修行を積み、若くして独立を果たしました。開店に先駆け、元麻布エクアトゥールとのポップアップイベントでは高い評価を得ており、福岡進出への布石を打っていました。

伝統技術を受けつぎながらも洋の発想も取り入れた松尾氏のスタイルは、福岡という新天地で、自らの鮨をさらに深化させる挑戦とも言えます。

ダイニングプレリュード

外観・エントランス

西中洲の路地にひっそりと佇む『鮨ぶんぺい』。

その入り口は、艶やかな黒御影石の壁面に、静かに浮かび上がる木の表札。その書体も手仕事の温かみを感じさせ、通りからの視線を遮るように控えめに構えています。

扉を開けると、足元には市松模様の石畳が敷かれ、天井には竹細工の庇(ひさし)が施された趣ある通路が続きます。まるで茶室へと誘うかのような設えは、一歩踏み入れただけで現実の喧騒が遠のき、非日常への期待感を高めてくれます。

和の静謐さと職人の矜持がにじむ佇まい。そこに流れるのは、“鮨”という仕事に真正面から向き合う緊張感と、それを包み込むやさしさ。まさに『鮨ぶんぺい』の世界観を象徴するようなエントランスです。

ダイニングスペース

扉を抜けて現れるのは、わずか7席のみのカウンター空間。

まるで茶室を思わせる数寄屋造りの設えには、静けさと品格が漂います。天井には細やかに組まれた格子の竹天井が広がり、やわらかな間接照明が木肌を美しく照らし出す設計。

カウンターは上質な白木で構成され、寿司という仕事と向き合うための“舞台”そのもの。無駄を削ぎ落とした空間は、食材の一皿ごと、大将の所作ひとつひとつに自然と意識を向けさせます。

席に着いた瞬間から、呼吸を整えたくなるような静謐な空気。

ゲストと真摯に向き合うために作られた空間設計は、まさに『鮨ぶんぺい』が掲げる「丁寧で誠実な仕事」の精神を、そのまま空間に写したような印象です。

メニュープレゼンテーション

カウンター7席のみの舞台で供されるのは、おまかせのひと筋。

メニュー表は置かれておらず、食材の声に耳を澄ませるように、大将・松尾文平氏がその日ごとの“旬”を見極め、コースを組み上げていきます。

内容は、玄界灘を中心に九州近海から届く魚介を主役に、酒肴数品から握りへと続く構成。江戸前の技法を軸にしながらも、塩や酢、火入れ、温度帯など、細やかなバランス感覚で一貫一貫を最適に仕立てるスタイルです。

「寿司とはこうあるべき」という枠にとらわれず、あくまで“いま、この瞬間”を大切にする。そんな姿勢が、カウンター越しの空気にしっかりと伝わってくるのです。

最初のひと皿が運ばれるその時まで、ゲストに与えられるのは、静けさと期待だけ。

この空白の時間こそが、五感を研ぎ澄まし、一期一会のコースへの没入感を高めてくれるのだと感じました。

スタータードリンク

湿気をたっぷりと含んだ6月の福岡。外の空気はすでに夏の入り口を思わせる重たさ。そんな中、『鮨ぶんぺい』で最初に選んだのは、ハートランドビール。

くもりのない緑のボトルを開け、冷えたグラスに注がれる黄金色。軽やかでいて香り高く、口当たりは柔らか。ビール特有の重たさはなく、穏やかな苦味がじんわりと喉を通り、蒸し暑さを静かに押し流してくれます。

大将の所作を眺めながら一口、また一口。まるで季節の空気をリセットするかのように、静かに始まりを告げる一杯でした。

実際に味わった料理

博多湾のヒラメと余市のあん肝

コースの幕開けは、博多湾で水揚げされたヒラメに、北海道・余市産のあん肝を削りかけた一皿。

薄造りにされたヒラメは、透き通るような身質で、ねっとりとした舌触りと繊細な旨味が特徴的。そこへ、ほろりと舌の上でほどけるあん肝の濃厚な風味が加わることで、まるで白身とフォアグラのマリアージュのような贅沢さが生まれています。

あん肝は削りたて。ふんわりと軽く、熱を帯びた舌の上でとろけるように香り立ち、ヒラメの淡さに奥行きをもたらします。

一見すると控えめに見えるこの一皿には、土地の素材と技術、そして構成力が凝縮されており、冒頭から『鮨ぶんぺい』の本気度が伝わってくるような印象でした。

生の鮑のすり流しと島原素麺

白磁の器にそっと注がれて登場したのは、生の鮑のすり流しに、島原の素麺を忍ばせた涼やかな一皿。

鮑は火を入れず、生のまま丁寧に叩いてとろみを引き出した構成。ほのかな磯の香りと淡い塩味が感じられるものの、全体の味わいは非常に控えめで、あくまで素材の“余白”を楽しむような設計。

中に仕込まれた島原素麺はしなやかな口当たりで、舌の上を滑るように通り過ぎていきます。強い主張はないものの、序盤の一皿として、季節感や構成のリズムを静かに整えてくれる存在でした。

日本酒のスタート:東鶴 AZUMATSURU

コースの序盤を終えたタイミングで、日本酒をおまかせで。

最初に供されたのは、長崎・波佐見の地酒「東鶴(あづまつる)」。

シャープな黒のラベルに、力強く描かれた「東」の一文字。グラスに注ぐと、ふんわりと穀物のやさしい香りが立ち、口に含むとやや辛口寄りのクリアなアタック。余韻はスッと引き、繊細な前菜から握りへと移る流れにちょうどいい導入酒です。

派手さや華やかさではなく、輪郭のはっきりとした味わいで、素材を立てる脇役としての存在感。

大将のセレクトにも、穏やかで芯のある一本目をという意図を感じました。

別府湾の平貝 炙り混ぜご飯

大分・別府湾で水揚げされた平貝を軽く炙り、細かく刻んでシャリと和えた混ぜご飯仕立て。ここで初めて、『鮨ぶんぺい』のシャリの“顔つき”がはっきりと見えてきます。

ベースとなる酢飯は、米の粒立ちがしっかりとしており、ほんのりとした塩味とまろやかな酸味が特徴的。派手な主張はないものの、貝の香ばしさや甘みをきちんと受け止め、引き立ててくれる絶妙なバランス感です。

炙った平貝の香りと、しっとりとした歯ごたえ。そして、そのまわりをやさしく包み込むシャリ。

この一皿で、“この店の鮨は信頼できる”と直感させる、そんな確かな仕事ぶりが伝わってきました。

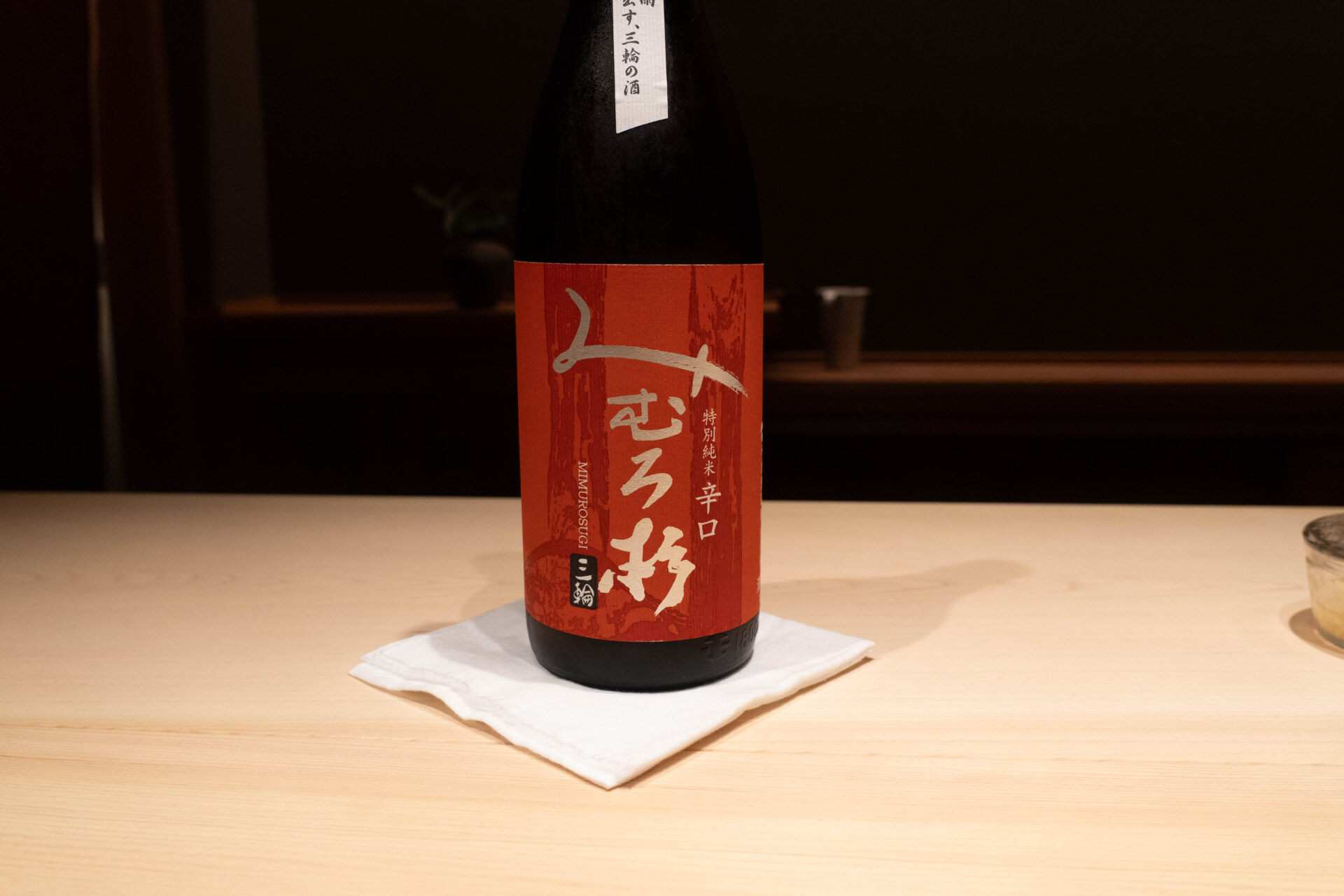

二杯目の日本酒:「みむろ杉 特別純米 辛口」

料理が徐々に“握り”へと向かっていく中、次に供されたのは奈良・今西酒造が手がける、「みむろ杉 特別純米 辛口」。

赤いラベルが目を引くこの一本は、すっきりとした口当たりに穏やかな旨味を含んだ、バランスの良い食中酒。主張しすぎず、けれどしっかりと輪郭のある辛口で、素材を活かす『鮨ぶんぺい』の構成と見事に調和します。

香りは控えめで、米のふくらみとキレの良さが特徴的。

炙った平貝の混ぜご飯から次に続くシャリ系の構成とも自然につながり、“つなぎ”というよりも、そっと隣に寄り添うような一杯でした。

ヨシキリザメのフカヒレ揚げ

ここで供されたのは、まさかのヨシキリザメのフカヒレ。高級中華の煮込みではなく、鰹出汁で丁寧に煮含めたのち、香ばしく揚げて仕立てた和の酒肴。

衣はごく薄く、カリッとした食感の先に感じるのは、フカヒレ特有のゼラチン質のやわらかさと、煮含めた鰹出汁のじんわりとした旨味。ひと口目からインパクトがあるというより、食べるごとに「あれ?」と感じる余韻の面白さがあり、どこかクセになる不思議な一皿です。

山椒塩でピリッとアクセントを加えたり、酢橘を搾ってさっぱりと仕上げたりと、食べ手の好みによって味わいをカスタマイズできるのも嬉しいところ。酒のつまみとしての懐の広さを感じる、印象深い小皿でした。

三杯目の日本酒:京都・白杉酒造「日日(にちにち)」

お酒が三杯目に差し掛かる頃、ふたたび空気を静かに整えるように登場したのが、京都・白杉酒造の「日日(にちにち)」。

“お米だけでつくる純米酒”にこだわる蔵の代表銘柄で、ラベルの余白を活かしたデザインも印象的。香りは控えめ、アタックも静かで、雑味のない透明感と、じんわりと広がる米の旨味。

決して主張は強くないものの、だからこそ繊細な仕事が光る酒肴や握りと並んだときに、ふっと料理の輪郭を際立たせてくれる。そんな“静かな名脇役”のような存在です。

コウイカの木の芽味噌和え

口直しのようなタイミングで登場したのは、コウイカの木の芽味噌和え。

絵付けの器に整然と重ねられた白く艶やかな身。その上にかけられた若緑の木の芽味噌が、初夏らしい清々しい香りを添えています。

コウイカはしっかりと厚みがありながらも、噛むとコリコリと心地よい弾力があり、噛むほどに甘みが滲み出る。そこへ、木の芽特有の青々とした清涼感が加わり、濃すぎず、すっと後味に抜けるバランス。

シンプルながら素材の輪郭が際立ち、口の中を一度リセットしながら、次の展開へと気持ちを切り替えてくれるような一品でした。

四杯目の日本酒:雨後の月「魚旨いラベル」(広島・相原酒造)

いよいよ握りが近づくタイミングで登場したのは、広島・相原酒造の「雨後の月 魚旨いラベル」。

瓶の周りには、鯛・鯖・鰤・鮭……と魚の漢字がずらり。ひと目で“魚と飲んでくれ”というメッセージが伝わる、遊び心と実力を兼ね備えた一本です。

酒質はあくまでクリア。程よいボディ感に、スパッと切れるキレ味。酸も控えめで、特に淡白な白身や酢の効いた握りに対して、邪魔をせず、むしろ味の余韻を伸ばしてくれるような設計。

このタイミングでの一杯として、潔く鮨と向き合う“良い脇役”という印象。ここから始まる握りの展開に、まさにうってつけの一本でした。

茄子の赤だし

ここで供されたのは、茄子の赤だし。

味噌の深みと茄子のとろりとした柔らかさが溶け合い、ふっと肩の力が抜けるような一椀です。

握り前のリセット、あるいは落ち着きを与えるような役割。主張しすぎないのに、なぜか“おいしい”という気持ちがじんわりと湧いてくる、そんな一杯でした。

個人的にはとても好みの味わいで、茄子の自然な甘みと赤だしのコクのバランスが絶妙。

気取らず、静かに心に残る——そんな小さな余韻を残してくれます。

握りへ——静かな高揚の始まり

赤出汁で心を静めたそのあと、目の前のカウンターでは、大将の所作がゆっくりと変化し始める。

木のまな板に置かれた柵から、包丁がすっと引かれるたびに、空気が少しずつ研ぎ澄まされていくのがわかる。

並べられたのは、見事な艶を湛えたネタの数々。白身、青魚、貝類、赤身、光り物、甲殻まで、まるでグラデーションのように整えられたその美しさに、思わず息を呑む。

一つひとつの素材はすでに準備万端。ここからは、握るごとに完結していく“仕事”を目で、舌で、呼吸で、受け取る時間だ。

いよいよ、『鮨ぶんぺい』の握りがはじまる。

白甘鯛(しらあまだい)

握りの一手目は、白甘鯛。

淡い艶とほのかに透ける身質が、静かな存在感を放つ一貫です。口に運ぶと、ふわりと広がるのは脂の甘みではなく、上品でやわらかな旨味。

シャリの温度とも絶妙に溶け合いながら、咀嚼するごとにほんのりとした塩気と昆布のような香りが立ち、“派手ではないのに、心がとまる”という不思議な感覚を残してくれます。

最初のひと貫として、大将の目線の高さと抑制の美学が詰まった、静かな名刺代わりのような一品でした。

障泥烏賊

二貫目は、透き通るような白さが美しいアオリイカ。

細やかな隠し包丁が入り、見た目にも丁寧な一貫です。

ひと口含むと、もっちりとした歯ざわりとともに、わずかにねっとりとした舌ざわりが広がります。イカの自然な甘みが、酸味を抑えたシャリとやさしく馴染み、口の中にゆっくりと溶けていくような印象。

際立ったインパクトはないものの、素材の良さと技術が垣間見える、静かな余韻の残るひと品でした。

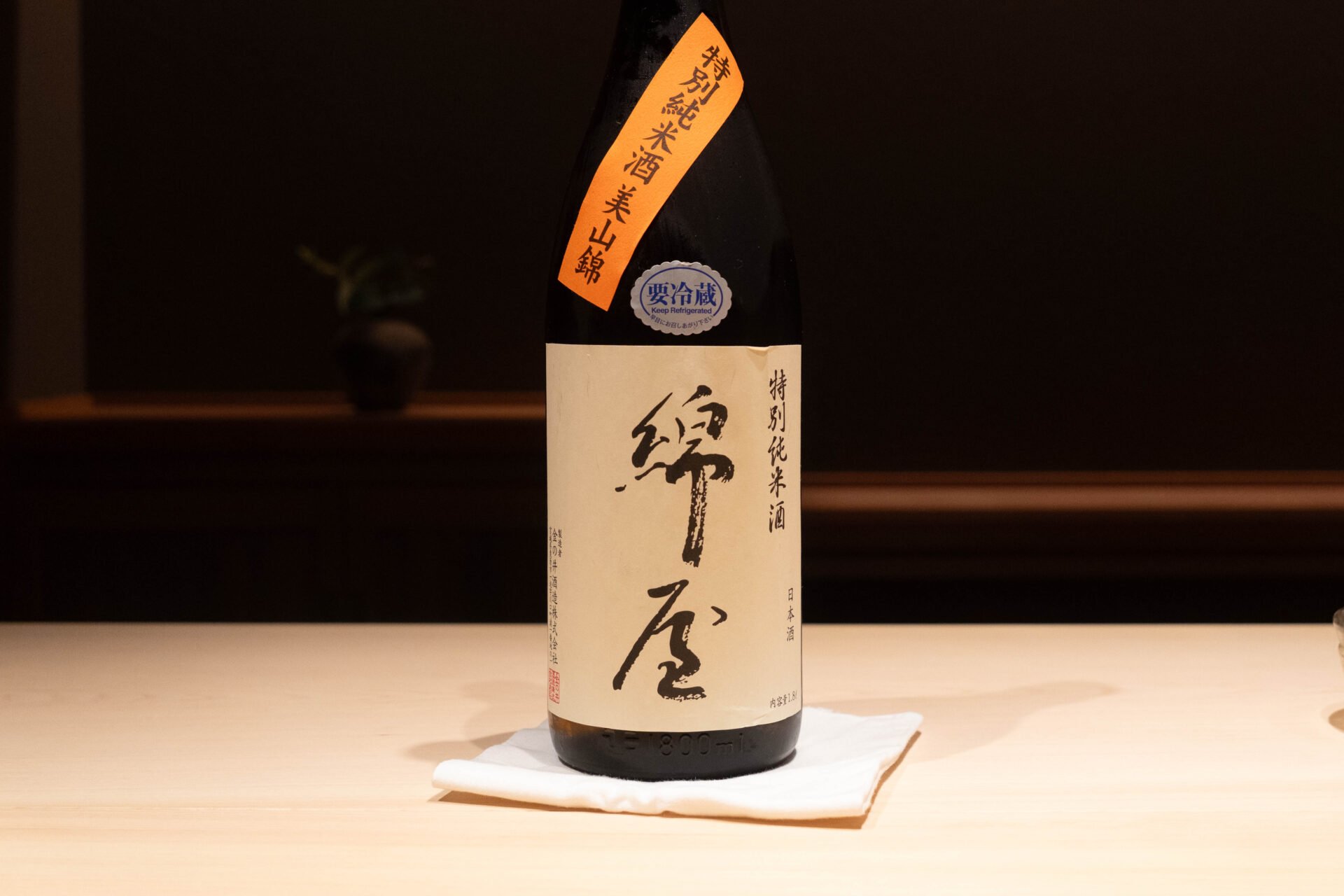

綿屋 特別純米 美山錦(宮城)

宮城・金の井酒造が醸す「綿屋」。酒米は長野県産の美山錦を使用。

派手さは抑えめながら、柔らかな旨みとキレのある後味が特徴的な一本です。

ほのかな甘みの中に、ふくよかな米の旨みがじんわり広がり、後口はスッと軽やか。素材の味を活かした鮨との相性もよく、繊細なネタや酸味控えめのシャリとバランスよく寄り添っていました。

気取らず、じっくり食事と寄り添うような酒。

一品一品の余韻を邪魔せず、寄り添ってくれる一本でした。

車海老(くるまえび)

見た目も美しく整えられた一貫。

ぷりっと弾力のある身からは、ほんのりとした甘みとやさしい香ばしさ。

シャリとの温度のバランスもよく、丁寧な火入れが感じられる。

口に運ぶと、しっかりとした素材の力がすっと広がるような、端正な握り。

北海道 噴火湾の赤身

美しい艶と張りのある赤身は、しっかりとした食感の中にほんのりとした酸味。

過剰に脂を感じさせない、端正な味わいで、赤酢のシャリとの相性も素直。

控えめながらも、産地の個性がじわりと伝わる一貫。

中トロ

ほどよく脂が乗った中トロは、舌にのせた瞬間にやわらかくほどけ、赤酢のシャリと溶け合うような一体感。

重たさはなく、むしろ滑らかで清らかな後味。

主張しすぎず、それでいてきちんと印象に残る、バランスのとれた一貫。

大トロ

口に入れた瞬間、とろけるような脂の甘みが広がり、序盤から印象を残す一貫。

素材の力強さをしっかりと感じる厚みと旨みで、続く展開に期待が高まる。

新潟・加茂錦酒造の「加茂錦 月白(げっぱく)」

精米歩合40%、タンクNo.132の一本で、

“仲汲み”と記されていることからも、味わいのバランスにこだわった仕上がり。

透明感のある香りと、雑味のないピュアな飲み口。

序盤から中盤の繊細な白身や貝類とも自然に寄り添い、

主張しすぎず、でもしっかり余韻を感じさせてくれる。

引き算の美学を感じる、静かな存在感のある一本でした。

鯵

噛むほどにじゅわりと広がる旨みと甘み。

香りも強すぎず、赤酢のシャリと合わさることで上品なまとまりに。

小肌

酢のあたりは柔らかく、江戸前の粋を感じさせながらも、どこか優しさも感じる小肌。

尖りすぎず、角が取れた酸味と塩気が、シャリとふんわり溶け合う。

静かに心に残る、品のある一貫でした。

帆立

低温調理で丁寧に火を入れ、やわらかく繊維がほどける帆立。

事前に潰して成形されたことで、口に入れた瞬間から滑らかに溶けるような食感が印象的。

ほのかな甘みと、じんわり染み出す旨みが赤酢のシャリと重なり合い、穏やかな余韻を残す一貫。

雲丹

ほんのり温かい酢飯に、ふんわりとした海苔の香り。そこに収まるのは、上質な雲丹だけを丁寧に選んで巻いた一本。握りではなく巻きでの提供というのも、この日の雲丹の個性をより引き出すための最適解だったのかもしれません。

とろける甘みとミネラル感、ほんのわずかな苦みが奥行きを生み、香り高い海苔と合わさって一体に。雲丹そのもののクオリティが際立っており、これだけでまた一献いきたくなるような、確かな存在感を放つひと品でした。

穴子

ふんわりとほどける身に、香ばしさをまとわせた焼きの香り。タレはしっかりと甘めながら、重たくならず、シャリとのバランスを損なわない絶妙な塩梅。

ふっくらと蒸された柔らかな身に、炙りの香ばしさが重なることで、余韻まで豊かに楽しませてくれる仕上がり。しみじみと、終盤にふさわしいやさしさと華やかさを兼ね備えた穴子でした。

玉子焼き

最後は、すし屋の矜持とも言える玉子焼きで一旦の締めくくり。

しっとり、ふわりと焼き上げられた生地は、カステラのような口当たりと、玉子本来のやさしい甘みが印象的。ほんのりとした出汁の香りが余韻を引き締めつつ、心までほどけるような優しい締めに。

一貫一貫が丁寧に積み重ねられた時間の最後に、すっと心に染み入る、品のあるエンディングでした。

アカニシ貝

コリコリとした力強い歯ごたえが印象的で、噛むほどに貝の旨味がじんわりと滲み出す。潮の香りとともに、わずかに感じるほろ苦さが後味を引き締める。

鮨としていただくのは珍しく、もしかすると初めてかもしれない一貫。火入れで旨味を引き出しつつも、素材の野性味をしっかり残した仕上がりに、思わず唸る。

コース終盤にふさわしい、記憶に残る一皿でした。

干瓢巻き

甘辛く炊かれた干瓢の濃厚な旨味に、ピリッと芯を通す山葵の刺激が絶妙。香り高い海苔と赤酢のシャリが一体となり、シンプルながら余韻の長い一巻きに。

コースの締めとして、甘味に寄りすぎず、口をすっと引き締めてくれるような構成。最後まで計算され尽くしたバランスの良さを感じさせました。

まとめと感想

唐津の名店「つく田」の大将を父に持ち、その礎をしっかりと受け継ぎながらも、ご自身が目指す鮨を静かに、そして確かにかたちにし始めている。

赤酢のシャリはあたり柔らかく、ほんのりと温度も心地よい。シャリ単体でも美味と感じられる仕立てで、ネタとの一体感も見事。握りのフォルムにも品があり、職人としての姿勢の美しさが自然と滲み出ている。

伝統を踏まえた上で、ご自身の理想を丁寧に実現していくような、芯のある鮨。完成度の高さはありつつも、まだまだこの先の可能性を感じさせる。どんな鮨を描いていかれるのか——再訪が今から楽しみになる一軒でした。

予約とアクセス情報

予約方法

-

予約サイト: OMAKASE(日本語・英語対応)にて受付中。

例:2025年9月30日までの枠が開放されています。 -

一席あたり予約手数料: 390円/人 。

-

キャンセルポリシー:

-

予約後~当日直前:10%

-

7日前~2日前:50%

-

3日前~当日:100%。

-

-

注意事項:

-

強い香り(香水・柔軟剤など)の使用、光・音のある撮影、装飾品の着用は避けてください。

-

遅刻や途中退店の場合、コースの一部がお出しできない場合があります 。

-

アクセス情報

-

住所: 福岡県福岡市中央区西中洲2‑25 STAGE1西中洲 2F 。

-

最寄り駅からの所要時間:

-

天神駅または中洲駅から徒歩 約10分

-

天神南駅から徒歩 約4〜6分(約320 m〜405 m)。

-

営業時間

-

月・火・木・金・土曜日: 18:00〜22:00(最終入店 約21:30)。

-

日曜日: 17:00〜21:00(最終入店 約20:30)。

-

定休日: 水曜日(臨時営業・休業あり)。

福岡のおすすめレストランはこちら

- TAGS