CONTENTS

仁修樓(にんしゅうろう)について

コンセプト

京都・北区紫竹の閑静な住宅街に佇む中国菜「仁修樓(にんしゅうろう)」は、発足以来その存在感を静かに、しかし確実に強めてきた本格広東料理のフルコース専門店です。創業以来追求されるのは、“滋味(じみ)”を中心に据えた滋味深い料理体験。飲食という行為を越え、詩的な情景の中で五感を響かせる時間を提供しています。

店名の背景には、中国の詩「小有余芳洒一杯…」の一節が刻まれています。それは、自然と食材の風味が主役となり、訪れる人がなんとなく足を運びたくなるような「居心地の良い幸せな場所」を象徴。その世界観はまさに、店主・上岡誠シェフの「食材そのものの滋味を大切にしたい」という思いから描かれており、まさに構えすぎず、それでいて深い余韻を残す空間です。

シェフ 上岡誠氏について

オーナーシェフの上岡 誠(うえおか まこと)氏は、16歳で京都ホテルオークラ(当時・京都ホテル)での厨房経験をスタート。その後、大阪日航ホテル、エクシブ有馬離宮などで15年以上にわたりホテル中華を磨き続け、香港・広州でも実地に見聞を広げつつ「日本人のもてなしの真髄」を重視しました。

2019年11月に仁修樓を開業。合理性に捉われず、自分の味を追求するという覚悟のもと、ホテルのレシピにはあえて頼らず、感覚を軸にした調理スタイルを選択しました。自らの体験と五感に基づく肌感覚を重視する料理哲学を貫いています。

料理の技術研究にも妥協はなく、フカヒレや焼き物(脆皮燒肉、脆皮鶏)など広東の伝統技術を、自ら再解釈。蒸しスープは食材ごとに調理タイミングを変え、混ぜずにそのまま味わうことを提案するなど、一杯のスープに込めた想いも深い 。

加えて、お店の空間や器にもこだわりがあり、上岡氏自身がデザインした店内や、景徳鎮のアンティーク、中国茶器・丹波立杭焼などを用いて、美術品のような佇まいを演出しています。

レストランの評価

京都・紫竹の住宅街に静かに佇む中国菜「仁修樓」は、開業からわずか数年で全国の食通を惹きつけ、今や予約困難店として名を馳せる存在に。

その実力は数々の受賞歴が物語っています。グルメサイト「食べログ」が年に一度選出する名店アワードにおいて、2024年・2025年と2年連続でゴールドを受賞。さらに、2022年・2023年にはシルバーを受賞しており、4年連続でトップクラスの評価を獲得。西日本を代表する中国料理のひとつとして、その地位を不動のものにしています。

また、食べログ「中国料理 百名店 WEST」には2021年・2023年・2024年と複数回選出。伝統的な広東料理に独自の感性を重ねたその料理は、多くの専門家や食通からも注目されており、婦人画報では「京都の中華に新たな文脈を生んだ」とも紹介されました。

実際の口コミでも、食べログ評価は4.57/5.00と非常に高水準。

「この店を訪れるために京都に通うようになった」

「中華料理の概念を覆された」

といった声が多く、料理だけでなく空間やもてなし、器選びまで一貫した世界観に、多くの人が心を動かされています。

仁修樓は、単なるレストランではなく、“体験としての食”を極限まで高めた場所。美食家や料理人も推薦する、今の京都を語る上で欠かせない一軒です。

ダイニングプレリュード

外観・エントランス

住宅街の一角に忽然と現れる、黒と白のコントラストが美しい一軒家。京都・紫竹に佇む「仁修樓」は、その洗練された佇まいからして一線を画しています。

外壁には、店名とともに詩的な漢詩が刻まれた白壁が印象的。まるで現代建築と伝統詩文が融合したアートピースのような佇まいに、足を止めたくなる美しさがあります。

緩やかな階段を上ると現れるのは、木の温もりを感じさせる格子戸と、間接照明のように灯る優美なランタンの明かり。昼は凛とした静謐さを、夜にはしっとりとした情緒を演出するエントランスは、訪れる者の心を自然と整えてくれます。

店内へと至る細い通路もまた、まるで“結界”のような静けさと緊張感を漂わせ、これから始まる特別な食体験への期待感を静かに高めてくれます。華美な装飾を排しながらも、どこか凛とした存在感を感じさせるその構えは、まさに「仁修樓」らしい美意識の表れといえるでしょう。

ダイニングスペース

店内に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのは、黒を基調としたカウンターキッチンと重厚な一枚板のカウンター。客席は全8席。料理人と向き合うこのカウンターこそが、仁修樓における“舞台”そのものです。

空間全体は落ち着いたトーンで統一され、黒タイル張りの壁やステンレスの厨房機器が静謐な緊張感を漂わせつつも、決して冷たさを感じさせない。柔らかな照明と窓から差し込む自然光がバランスを保ち、素材の質感を引き立てています。

円形の窓から望む小さな坪庭と棚に飾られた中国茶器やオブジェは、まるで一幅の水墨画のよう。食事の合間にふと視線を逸らすと、心に余白を与えてくれるような存在です。

そしてこの空間の特筆すべきは、厨房と客席が極めて近いにも関わらず、音や匂いが過度に届くことなく、むしろ心地よい“調理の気配”として響く点。

磨き込まれた厨房、整理された調理器具、火入れの音、そしてシェフの所作。すべてが一体となり、まるで料理が“静かに物語を語る”ような臨場感に満ちています。

喧騒とは無縁の、しっとりとした空間で供されるコースは、まさに「静と動」が溶け合う美食の時間。器や料理だけでなく、空間そのものが五感に訴えかけてくる——仁修樓の真骨頂が最も体感できるのが、このカウンター席といえるでしょう。

料理が運ばれる前にまず出迎えてくれるのが、手元に置かれた一枚の大皿。

艶やかな白磁に牡丹や鳥、松竹梅といった吉祥の意匠が描かれ、漢詩の筆が添えられたその絵皿は、まるで中国古典の一場面を切り取ったかのような趣。景徳鎮や古染付など、料理が盛られる前から“文化としての中華”を感じさせてくれる存在感があります。

テーブルセッティングには真鍮のナプキンリングや重厚感のあるナプキン、そして金縁のペーパーなど、さりげないあしらいにも品格と調和が宿っています。すべてが過剰にならず、けれど一つひとつに意味を感じる設え。

器においても「料理の一部であり、語り手である」という仁修樓の姿勢が貫かれており、季節や料理内容に応じて器は変化。ときに淡く儚い磁器、ときに骨太で表情豊かな焼き物を合わせることで、料理の印象までも豊かに導いています。

器そのものが主張しすぎることなく、料理と共鳴するように調和する。静かながら圧倒的な美意識が息づくその選びと配置には、シェフ上岡氏の美的センスと空間演出力の高さが垣間見えます。

メニュープレゼンテーション

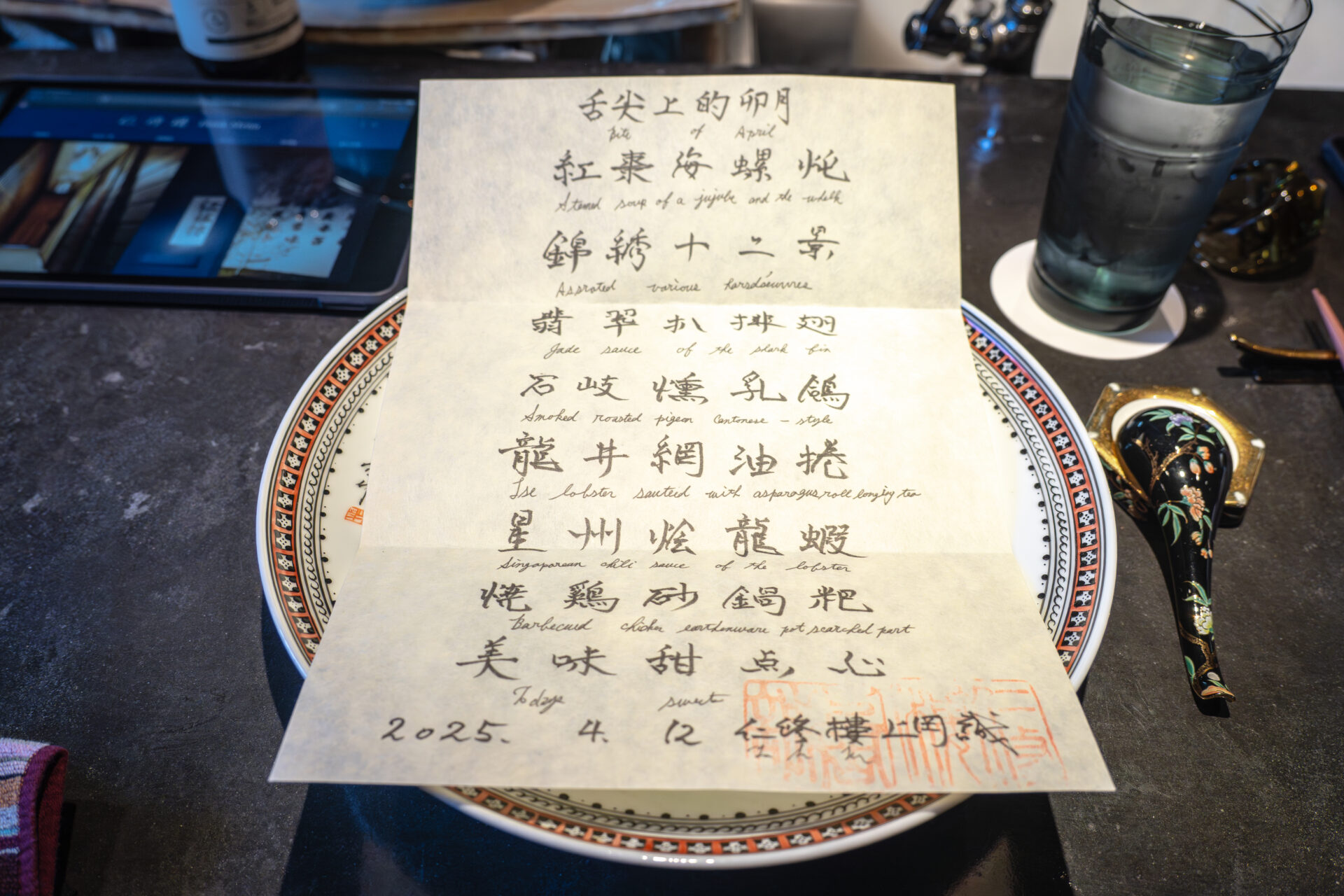

席に着くとまず供されるのは、まるで書の作品のような美しい手書きの献立表。

薄手の和紙に、力強くもどこかやわらかさを感じさせる筆致で書かれた中国語のメニューと、それに寄り添うように添えられた英語訳。日付と共に赤い落款が押され、まるで一幅の書画のような佇まいです。

料理名はすべて漢字で書かれ、「紅棗海螺炖(なつめとつぶ貝のスープ)」や「龍井網油挟(龍井茶とアスパラ、レバーの網油包み)」といった、素材の組み合わせと調理法に詩情を感じさせる表現が並びます。

視覚的にも情緒的にも、コースの始まりを告げるこの一枚には、仁修樓の「料理は文化そのもの」という哲学が凝縮されています。メニューはあくまで形式ではなく、シェフからゲストへの“口上”のような存在。料理が一品ずつ進むにつれ、この一枚が持つ物語性が立ち上がってくるようです。

単なる料理名の羅列ではなく、構成、書体、質感、すべてに意味が込められたこの献立表もまた、仁修樓における「料理以前の一品」と言えるでしょう。

スタータードリンク 仁修樓ハイボール

コースの始まりを告げるのは、一杯の特製ハイボール。

グラスに注がれていたのは、紹興酒(陳年10年)をベースに、クコの実、干し梅、乾姜(乾燥生姜)を漬け込んだ店主お気に入りのブレンド酒を、炭酸で軽やかに仕上げた一杯。

紹興酒特有の深いコクに、干梅のまろやかな酸味と、クコの柔らかな甘み、そして乾姜のほのかな温かみが調和し、まるで滋味深い漢方茶のようなニュアンスも感じられる味わい。そこに炭酸の気泡が重なることで、重たくなりすぎず、食欲を静かに目覚めさせてくれる。

グラスの中に浮かぶ真紅のクコの実と氷のきらめきも美しく、一口ごとに身体が整っていくような感覚。

この一杯だけで、すでに「仁修樓」という空間の設計思想が伝わってくる。

ただのウェルカムドリンクではなく、これから続く料理との対話の、最初の一言目。そう感じさせる、静かで確かな存在感のある一杯でした。

実際に味わったお料理

紅棗海螺炖(ナツメとつぶ貝の蒸しスープ)

スターターは、つぶ貝とナツメ、生姜をあわせた地鶏の上湯スープ。

やさしく澄んだ出汁に、ほんのりナツメの甘みと生姜の温かさ。

胃がふわりと温まり、自然とお腹がすいてくる一杯でした。

錦繍十二景(前菜盛り合わせ)

続いては、仁修樓の定番、前菜の盛り合わせ。

素材も技法も多彩で、ひと皿で小さなコースを巡るような構成。

プチトマトと白菜の巻物、タラの芽の甘漬け、クラゲの和え物に蒸し鶏。

すっぽんの煮こごり、ピーカンナッツのこころ炊き、スパイス香るカシューナッツ。

干し海老とザーサイで旨味を重ねた筍、鳥レバーの広東式チャーシュー。

青さ海苔を入れた中国式衣・スーザオで揚げたホタテの紹興酒漬け。

梅の醤と合わせた豚バラのクリスピーロースト、イノシシ肉の焼売、毛ガニの小籠包。

そして合鴨と大根肉を包んだ上海風のパイ「スーピンテッタアローン」。

食感、香り、温度。どれも丁寧で、品があり、それでいて一品一品が鮮やかに主張する。

まさに“前菜”の域を超えた、食の幕開けでした。

翡翠扒撻翅(翡翠ソースのフカヒレ)

コース中盤に登場したのは、ヨシキリザメのフカヒレ。

繊維がふんわりほどけるほどに丁寧に仕上げられ、地鶏のスープと金華ハムの出汁でじんわりと旨みが広がる一皿。

周囲には、淡い甘みの「薄い豆」と、金華ハムを合わせたソース。

穏やかなコクと香りがフカヒレを引き立てていて、構成の中にしっかりとした余韻を残してくれました。

石岐燻乳鴿(石岐風・燻製乳鳩)

石岐は中国・広東省の中山に位置し、鳩の名産地として知られる地域。柔らかく香り高いその肉質は、高級食材として広東料理に重用されています。

今回は広東式ローストで火入れしたのち、「ジャンチャー(熏茶)」という手法で燻製に。

香りづけにはジャスミンライスと氷砂糖、そして茶葉を用い、香ばしさと甘やかな余韻が共存する、奥行きのある仕上がりに。

皮目はパリッと、身はしっとり。技と香りが重なり合った、小さくも力強い一品でした。

龍井網油挟(伊勢海老とアスパラの網脂包み・ロンジン茶仕立て)

金華ハムとロンジン茶を水出ししてとったスープをベースに、香り高く火入れされたひと皿。

アスパラはロール状に巻き、ロンジン茶とともに網脂で包んで一瞬だけ揚げることで、香りと食感に奥行きを。

仕上げには、ロンジン茶を使った“アロマオイル”のような香味油を。

茶葉を一晩ウォッカに漬けてから油と混ぜ、湯せんでアルコールを飛ばすことで、精油のような香りをまとわせています。

下には、白魚のフライを忍ばせて。

火入れ、香り、余韻…すべてが繊細に計算された一皿でした。

星州焗龍蝦(伊勢海老のシンガポール風チリソース)

続いては、殻付きの伊勢海老をシンガポール風のチリソース仕立てで。

身は腹の部分ごと火入れし、頭の身や旨みは丁寧にほぐしてソースへ。

卵のまろやかさとココナッツの甘みが加わったソースは、濃厚でいてどこか優しく、伊勢海老の甘さとしっかり響き合う。

豪快さと繊細さを併せ持った、満足感あるひと皿でした。

燒鷄砵鷄粥(焼き鶏と土鍋粥)

終盤に登場したのは、まさに記憶に残る土鍋ご飯。

本来「コーパー」とは、鍋底にできる自然なおこげのこと。

それを意図的に乾燥させ、揚げて作り上げたおこげに、熱々の餡をかけて仕上げる。

香ばしく、サクサクとした食感のあとに、餡がじゅわっと染みてくる構成は、まるで鍋の余韻を料理に昇華したような一皿。

野菜の旨味も加わり、土鍋ご飯の概念が更新される感動がありました。

この料理は、開発にかなりの時間がかかったとのこと。

添えられた鶏の広東式ローストと、青さと蛤、地鶏の澄んだスープもそれぞれ秀逸。

最後まで、余白なく楽しませてくれる構成でした。

デザート & フィナーレ

美味甜点心(本日の甘味)

デザートは、ココナッツの香りをまとわせたマンゴープリン。

卵白で優しく固めた口あたりは、なめらかで清々しい余韻。

鴨の塩漬け卵を使ったサクッと香ばしいクッキー、

紹興酒を忍ばせた風味豊かなカヌレと続きます。

そして最後は、シェフが目の前で丁寧に淹れてくれる中国茶とともに。

香りと余韻が穏やかに広がり、静かに締まるひとときでした。

まとめと感想

静かな洛北の住宅街にひっそりと佇む「仁修樓」。

陽光が柔らかく差し込む昼下がり、その静謐な空間で味わう広東料理のコースは、夜とはまた違う、澄んだ印象を残してくれます。

ナツメや生姜、つぶ貝を合わせた上湯スープでゆっくりと胃が温まり、彩り豊かな前菜の盛り合わせに心が弾む。

地鶏と金華ハムの出汁でふっくらと炊かれたフカヒレ、ジャスミンと茶葉の香りをまとった小鳩のスモーク。素材の力を静かに引き出す技と、香りや食感を巧みに重ねる構成に、改めて感嘆させられます。

伊勢海老の2皿は、ロンジン茶葉の香味油と網脂の香ばしさ、もう一方ではココナッツと卵のソースで包み込む甘みの表現。ひとつの食材でここまで表情を変えてくるあたりにも、シェフの構成力の高さが滲みます。

締めの「コーパー」は、香ばしく揚げたおこげに熱々の餡をかける渾身の土鍋ご飯。

仕上げに供されたマンゴーとココナッツのプリンや紹興酒のカヌレ、塩卵のクッキーなど、甘味にもきちんと遊びと香りがあり、最後はシェフが目の前で淹れてくれる中国茶で静かに幕が閉じました。

昼の仁修樓は、料理のひと皿ごとが優しく語りかけてくるようで、外の喧騒とは無縁の、澄みきった時間が流れていました。

繊細さと芯の強さ、そして遊び心。そのすべてが静かに宿るこの場所で、また季節を変えて訪れたくなる──そんな余韻を残してくれる、特別なランチでした。

予約とアクセス情報

◆ 予約について

仁修樓は 完全予約制。コースはランチ・ディナーともにおまかせで、公式サイトまたは電話(075‑366‑8843)からの事前予約が必要です。

通常は、奇数月に固定コースの新規予約がスタートし、偶数月はリピーター向けや変則的なプランを展開するなど、月ごとに運用が変化するため注意が必要です。

ただし、新規の予約枠が不定期に開放されることもあり、その際は公式インスタグラム(@ninshurou)にてアナウンスされるのが通例。

確実に予約を取りたい場合は、こまめに公式Instagramをチェックするのがおすすめです。

キャンセルポリシーは厳しめで、当日・前日キャンセルは100%料金が発生するため、スケジュール管理にもご留意を。

◆ アクセス

-

住所:〒603-8433 京都市北区紫竹北栗栖町2-12

-

最寄り:市バス46系統「大宮交通公園前」停留所より徒歩1分ほど

-

北大路駅から徒歩約20分ほど

-

専用駐車場はないため、近隣のコインパーキングを利用。

◆ 営業日・営業時間

-

定休日:毎週水曜日

-

営業時間:昼夜ともにコース制(最終入店 20:00)

※営業時間は季節や予約状況により変動することがあります。

- TAGS