CONTENTS

近松(ちかまつ)について

コンセプト

福岡・薬院の路地裏に静かに佇む、完全紹介制の鮨店「近松」。

名店ひしめく福岡のなかでも、一線を画す存在として、食通たちの間で語り継がれる一軒です。

コースは潔く、鮨のみ。

つまみを挟まず、シャリとネタ、その掛け算だけで勝負するストイックな構成。

しかしその分、一貫ごとの完成度は驚くほど高く、米、酢、熟成、温度、包丁の入り方に至るまで、大将の美学が緻密に反映されています。

シャリは赤酢を強めに利かせた直球の江戸前。

そこに合わせるネタは、九州近海の魚介を中心に、時に熟成を重ね、時に活〆のまま。

香りと温度のコントロールに長け、脂の乗り方や旨みのピークを的確に見極めた握りには、料理人としての研ぎ澄まされた感覚が感じられます。

店内は凛とした緊張感が漂いながらも、大将の柔らかな笑顔と所作によって、どこか心がほどけていくような空気。

まさに“鮨と向き合うための空間”が、ここにはあります。

大将について 〜坂西信浩氏の思考と所作〜

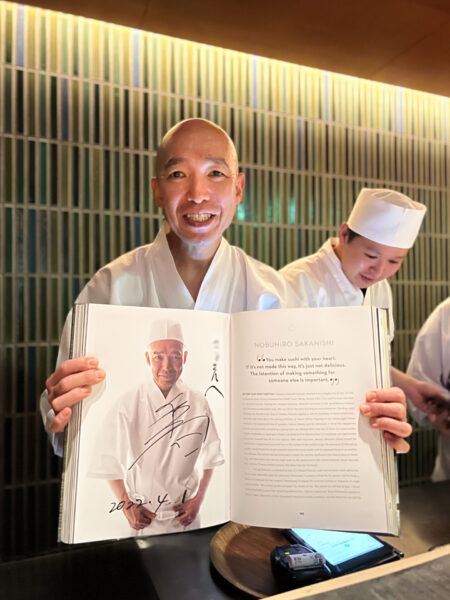

福岡・薬院の完全紹介制鮨店「近松」を率いるのは、坂西信浩(さかにし のぶひろ)大将。高校を卒業後、叔父の鮨店を手伝ったのをきっかけに鮨の世界に入り、博多「寿司 河庄 本店」で修業を重ねました。その後独立の道を選び、地元・福岡で「近松」を開業 しました。

坂西大将は、季節の中で最も状態の良い魚を丁寧に仕込み、赤酢だけを使ったシャリで仕上げる江戸前の握りを探究する職人です。「お客様に心を売りなさい」という信念を胸に、握りを通じて鮨以上の「空間」や「物語」も提供しようとしています。

家族と継承について 〜坂西家の鮨物語〜

カウンターには、坂西大将と息子さんが、交互に鮨を握るという構成が築かれています。息子さんは、すでにコース中で7貫ほどを任されるまでに成長。父のしなやかで自信に満ちた握りと、新世代としての丁寧な一貫が交わりながら、“近松の空気感”を保ち続けています。

大将の握りは、経験に根ざした確信と洗練された所作が光り、息子さんの貫からは誠実な探求と丁寧な積み上げが感じられます。技術だけでなく、店の情緒や精神性を伝える継承の姿は非常に印象的です。

奥様はその二人を柔らかく支える存在として、所作・気配り・接客を通じて、カウンターの緊張感に優しい余白と居心地の良さを与えています。

写真は2022年4月に撮影したものです。

レストランの評価

「近松」は、福岡・薬院に構える紹介制の鮨店で、2014年のミシュラン福岡・佐賀特別版で二つ星を獲得した経歴があります。その後も、食べログアワードでGold・Silverを相次いで受賞し、「寿司 百名店 West」にも複数回選出されるなど、西日本を代表する鮨の名店として確固たる地位を築いています。

店の佇まいや握りへのこだわりは、シェフからも高い評価を受け、訪れた人の多くが「遠くからでも訪れたい」と語るほど。予約のハードルは高いものの、その先に待つ“一貫の感動”を求めて、多くの食通が足を運びます。

ダイニングプレリュード

外観・エントランス

薬院の喧騒から一歩奥まった路地裏。

その中にひっそりと佇む、黒木の格子戸と小さな白暖簾。

目立った看板もなく、店の名前すら控えめに添えられたその佇まいは、「わかる人にだけ届けばいい」という静かな覚悟すら感じさせます。

エントランスに足を踏み入れると、空気が一気に変わる。

無駄を削ぎ落としたミニマルな美意識のなかに、どこか柔らかな温もりも感じられる空間。

その静けさは、これから始まる鮨の時間への“序章”のようでもあり、気持ちがすっと整っていくのがわかります。

まさに、「喧騒から切り離された、小さな舞台」。

外観からすでに物語が始まっている、そんな一軒です。

ダイニングスペース

扉を開けてすぐ、視界に広がるのは、真っすぐに伸びたカウンター席のみという、凛とした構成。

空間全体は木の温もりと石の静けさが調和し、どこか茶室のような、余計な音も言葉もそぎ落とされた静謐さが漂います。

照明はやや落とし気味で、手元の鮨だけが美しく浮かび上がるような設計。

壁には余白を活かしたしつらえが施され、視線が自然とカウンターと職人の手元に導かれます。

席数はごく限られ、一斉スタートで供されるコースは、まるでひとつの演目のように緻密に構成。

目の前で握るのは坂西大将、そして息子さん。交互に手を入れながらも、空間の空気感は一貫していて、それぞれの“間”や“所作”までもが、この場所の静けさに寄り添っています。

店内にはBGMすらなく、響くのは包丁の音、シャリを切る手の動き、そして静かな会話。

そのすべてが、心を整えるための「演出」として、計算され尽くしているように感じられます。

そしてこの店では、写真撮影は禁止。

さらに、食事中のスマートフォン・携帯電話の使用も基本的に控えるよう求められている。

その方針は「マナー」としてではなく、目の前の鮨と、握り手との間にある静かな時間を大切にしてほしいという考えから。

情報を持ち帰るのではなく、その場の空気、香り、間合いを五感で受け取ることに集中する——

そうしたスタイルが、空間全体に心地よい緊張感と集中を生み出しているように感じました。

ただ鮨を食べに来るのではなく、“鮨と向き合う時間”そのものを過ごしに来る場所。

近松のダイニングは、そう言い切れる特別な空間です。

メニュープレゼンテーション

「近松」のメニューはおまかせコース”のみ。

握りを軸に、時折挟まれる蒸し物や焼き物、椀物などで緩やかに流れが整えられていく構成です。

つまみや酒肴を挟まず、基本は握りのみで勝負する構成。

その分、一貫ごとの仕立てには研ぎ澄まされた緊張感があり、素材の鮮度や旨みに頼るだけでなく、熟成・締め・火入れ・包丁の入り方・香りの添え方といった工程の積み重ねで魅せていきます。

コースの内容は固定ではなく、仕入れと季節に合わせて毎日少しずつ変化。

その日一番の状態の魚を見極めて出すため、「今日は天草から新子が届いた」「このタイミングで小鯛に柚子を添える」といった、その日その瞬間の“旬”と“仕立て”が何よりも優先されます。

たとえば、春には蛸の桜煮から始まり、初夏には新子が現れ、

盛夏には鱧のお椀で涼を取り、秋口には焼き物の脂が増してくる。

旬の移ろいが、そのままコースのリズムとして自然に立ち上がるのが「近松」のおまかせです。

職人の側にあるのは、素材を押し込む「構成力」ではなく、素材に寄り添い、委ねる「選択」。

構成の妙や演出の強さではなく、その日その時の“いちばんいいもの”を静かに重ねていく。

そこに、鮨としての美意識が静かに宿っているように感じました。

実際に味わった料理

蛸の焙じ茶煮 〜香りでほどく、序章の一品〜

コースの始まりは、近松の定番「蛸の焙じ茶煮」。

使用するのは、香ばしく焙煎された上質な焙じ茶。

この茶葉をふんだんに使い、じっくりと1時間以上かけて炊き上げることで、蛸は驚くほどやわらかく、まるで繊維がほどけるように口の中で静かに崩れていきます。

香り高い焙じ茶のエキスが芯まで染み込み、脂や旨みに頼らずとも深い満足感が広がる。

噛むほどに感じるのは、蛸そのものの甘みと、焙じ茶がもたらすわずかな渋みのバランス。

派手な味付けを避け、“素材の輪郭を際立たせるための香りと火入れ”──その職人の意図が、確かに伝わるひと皿です。

このやわらかさは、単に煮ただけでは決して生まれない。

素材への敬意と時間、そして技術の集積こそが形にした、静かで力強いスターター。

これから始まる握りの世界へ、五感をそっと整えてくれる、まさに“入口の一品”でした。

泥障烏賊(アオリイカ) 〜静かなる技術のはじまり〜

握りの幕開けは、泥障烏賊(アオリイカ)から。

淡雪のように白く、瑞々しいその身は、驚くほど薄くカットされた後、包丁の刃で丁寧に叩きながらさらに細かくカットされていきます。

まるで繊維をほぐすように刃を入れていくその所作は、見ているだけで緊張感を帯びた職人技。

口に含めば、舌に吸い付くようなねっとりとした食感。

もともと甘みの強いアオリイカが、細かく刻まれることで舌への密着度が増し、シャリとの一体感が格段に高まります。

強い味を乗せるのではなく、包丁仕事と温度管理で生まれる“質感”そのものが主役。

この一貫で、「近松」の握りが“技術で食べさせる”スタイルであることが静かに伝わってきます。

平目

泥障烏賊で技の深さを見せた坂西大将から、二貫目は息子さんによる平目の握りへと移ります。

その手つきはまだ若さを残しつつも、迷いがなく、指先にはしっかりとした意志が宿る。

ほんのわずかに寝かせた平目は、淡く透明感のある身色と、ほのかな艶が美しい。

舌に乗せた瞬間、しっとりとした質感と、優しい旨みがじわりと広がっていく。

繊細な白身にありがちな“水っぽさ”が一切なく、きちんと締めと寝かせを見極めた、確かな仕込みが伝わります。

酢飯とのなじみも柔らかく、派手さはないが、誠実さのにじむ一貫。

息子さんが握るのはこの日、全体で7貫ほど。

この平目は、その最初のひとつとして、「技術を受け継ぐ」という覚悟が、静かににじみ出た印象的な一貫でした。

父から子へ、握り手が交差していくこの構成もまた、近松の物語のひとつ。

一貫ごとの技術と精神が、カウンターを通じて美しくつながっていきます。

赤身の漬け

静かな所作で握られた平目に続き、三貫目は息子さんによる赤身の漬け。

しっかりとした目利きで仕入れた赤身を、あえて長く漬けすぎず、程よい時間でタレをまとわせる。

その加減が絶妙で、赤身本来の鉄分や酸味、まろやかな旨みがしっかりと残る仕立てです。

舌にのせた瞬間、ふわりとシャリと一体になりながら、輪郭のある旨みが静かに広がっていく。

赤酢のシャリとのバランスも申し分なく、やさしくも印象に残る味わい。

所作にも無駄がなく、ネタの扱いも丁寧。

大将から技術と哲学を受け継ぎつつ、“自分の赤身”を模索し始めているのが伝わってきます。

飾らない、けれど確実に積み重ねてきた努力の味。

そんな息子さんらしさが滲んだ、印象的な一貫でした。

新子〈天草産〉〜天草の海から届いた、初夏の知らせ〜

三貫目の赤身に続き、四貫目は坂西大将による新子(シンコ)。

この日はちょうど、熊本・天草から届いたばかりの新子が初めて登場したタイミング。

その初物を託されたのは、もちろん大将自らの手。

供されたのは、9枚付け。

極薄におろされた身を一枚ずつ丁寧に重ね、まるで一体の魚のように美しく仕上げられた姿には、“静かな凄み”すら漂います。

口に含めば、まずその儚さに驚く。

ほのかな酸味と透明感のある脂がシャリとともにふわりとほどけていく。

まだ稚魚ならではの柔らかな質感と淡い旨みは、この時期だけのもの。

天草の豊かな海で育まれた新子は、小さいながらもしっかりとした輪郭があり、

坂西大将の赤酢シャリと出会うことで、ひとつの“鮨”としての完成をみせる。

合間のひと皿:鮑と肝の茶碗蒸し

握りの流れをふとやわらげるように供されるのは、鮑とその肝を添えた茶碗蒸し。

器の蓋を外すと、出汁の香りに重なるように、鮑の磯の香りと肝のほのかな苦みがふわりと立ちのぼります。

中には、やわらかく丁寧に火を入れた肉厚な鮑が一片。

そして、その脇にそっと添えられた鮑の肝。

肝は溶かし込まれず、そのままのかたちで蒸し上げられ、舌に乗せた瞬間にほどけるようななめらかさと、じんわりと広がるコクを持ちます。

卵地はとろりと滑らかで、出汁の香りと旨みがしっかりと感じられるもの。

そこに、鮑のやさしい甘みと肝のわずかな苦みが重なり、奥行きのある味のコントラストを生み出します。

小肌

小肌は息子さんの手によるひと貫。

酢のあたりはやわらかく、締めすぎずに旨みを引き出した仕立て。

皮目の艶やかな光沢に、ほどよい酸味と脂の甘みが重なり、口に含むとすっとほどけていく。

握り全体の流れの中で、心地よいアクセントとなる一品でした。

大トロ

大トロは大将の手から。

とろけるような脂の甘みが広がりながらも、赤酢の効いたシャリがその余韻をしっかりと受け止めてくれる。

重たさに傾かず、鮨としてのバランスが整えられた完成度の高いひと貫でした。

小鯛

小鯛は息子さんが握った一貫。

皮目の香ばしさに加え、身の上品な脂がじんわりと広がる。そこへ削った柚子の香りがふわりと重なり、口の中に清涼感を残してくれる。

淡い旨みと香りが調和した、心地よい余韻のある鮨でした。

焼きメヒカリ

焼きメヒカリは、握りの合間に供される焼き物として。

小ぶりながらも脂のりがよく、香ばしく焼き上げられた皮目からふわりと香りが立ちのぼる。

身はしっとりとしており、噛むごとにじんわりと旨みがあふれる。

濃すぎず、軽すぎず、流れの中に自然と収まるような焼きの一皿でした。

車海老

車海老も息子さんの手による一貫。

しっかりとした食感を残しながらも、火入れの加減が絶妙で、噛むたびに中からじんわりと甘みがにじむ。

殻をむかれた直後の香りがふっと立ちのぼり、身の弾力とともに旨みが口いっぱいに広がる、丁寧な仕事を感じる一貫でした。

天然の縞鯵

縞鯵は大将の手によるひと貫。

しっかりと脂がのった天然物で、包丁の入り方にも無駄がなく、口に入れた瞬間に舎利と一体となってほどけていく。

脂のコクを感じながらも、舌に重たさを残さず、潔さすら感じる仕立て。

見た目、香り、味わいのすべてが整った鮨でした。

イサキ

イサキは大将による炙りの一貫。

皮目にさっと火を入れることで香ばしさが立ち上がり、ふくよかな脂とやわらかな身の質感がひと口の中でほどよく重なり合う。

炙りの香りが赤酢のシャリと交わることで、より輪郭のある味わいに仕上がっていた。

火の入り方ひとつで、鮨の印象がここまで変わることを実感させてくれるような一貫。

じゅんさいと鱧のお椀

握りの合間に供されたのは、じゅんさいと鱧のお椀。

透き通った出汁の中に、ふっくらとした鱧の身と、つるりとしたじゅんさいが浮かぶ。

鱧は骨切りの音が聞こえてくるような繊細な口あたりで、じゅんさいのぬめりと涼やかな喉越しが合わさり、

五感をそっと整えてくれるような椀でした。

素材の軽やかさと出汁の澄みきった旨みが、次の握りへと自然につないでくれる。そんな存在感のある一杯。

平貝

平貝は、大将によって海苔巻きのかたちで供された一貫。

歯切れの良い身にはほどよく旨みが乗り、噛むごとにやさしい甘みが広がっていく。

そこへ香ばしい海苔の風味が重なり、香りと食感がひとつにまとまる。

巻きという仕立ての中に、素材の魅力を端的に引き出す工夫が込められた、印象深いひと貫でした。

相島の雲丹

相島の雲丹は、大将によって海苔巻きの仕立てで供された一貫。

福岡県新宮町の沖合に浮かぶ相島(あいのしま)は、古くから天然の良質な海産物が獲れることで知られ、地元でも高い評価を受ける雲丹の産地。

その雲丹を口に含むと、濃厚な甘みとともに、ミネラル感を伴った旨みがふわりと広がり、香り高い海苔と合わさることで、ひと口の中に奥行きが生まれる。

噛み締めるほどに味わいが続き、余韻の長い、静かな満足感を残してくれる一貫でした。

鯵

鯵は大将の手による一貫。

一見して鯵とは思えないほど肉厚で脂がしっかりとのった身質にまず驚かされる。

噛むごとにじわりと旨みがあふれ、赤酢のシャリとぴたりと重なり合うような一体感。

個人的に「近松」といえば、いつも青魚の仕立てが素晴らしいと感じていて、

この鯵も例外ではなく、脂の濃度と締め具合、包丁の入り方まで、すべてが計算されているのが伝わってくる。

見た目にも味にも、確かな迫力がある一貫でした。

穴子

穴子は息子さんが担当した締めの一貫。

しっかりと蒸され、ふっくらとした身の質感が際立つ仕上がり。

口に含めばすっとほどけるように柔らかく、煮つめの甘みも控えめで、あくまで香ばしさが主役に立っている。

コースの終盤にふさわしい、やさしく余韻を整える一貫でした。

玉子

玉子は、しっとりと焼き上げられたカステラのような仕立て。

口に含むとふんわりとほどけ、卵の自然な甘みがじんわりと広がる。

舎利を使った鮨の流れから、ゆるやかに着地させてくれるような、安心感のある締めの一品。

派手さではなく、全体の余韻をそっと整える静かな存在感が印象に残りました。

干瓢巻き

干瓢巻きは、大将による追加のひと品。

しっかりと炊かれた干瓢は、甘辛さの加減がちょうどよく、口に含むとじんわりと旨みが広がる。

香り高い海苔との相性も良く、噛むごとにパリッとした食感と香ばしさが後を引く。

追加とはいえ、最後まで緩みのない構成と仕事が感じられる締め巻きでした。

まとめと感想

福岡・薬院の静かな路地裏にひっそりと佇む、「近松」。

扉を開けた先に広がるのは、凛とした空気が流れる、美意識に満ちたカウンター空間。

坂西大将が静かに握り、その隣で息子さんが一貫ずつ丁寧に手を重ねる——

そんな親子の共演が、自然な流れの中に溶け込み、食の時間にやさしいリズムを与えてくれます。

そして、カウンターをやわらかく包むように支える奥様の存在。

まさに、家族一丸でつくり上げる「近松」という舞台が、ここにはあります。

季節のはじまりを告げる天草の新子、細やかな火入れが光る焼き物や茶碗蒸し、繊細な海苔巻き。

そのどれもが、技術だけではない“心の通った一貫”として記憶に残るものでした。

これまで何度訪れても、そしてこれから先も、

いつ訪れても、変わらず素晴らしいと感じさせてくれる鮨屋。

「近松」は、そんな静かな確信をもって、日々の握りを積み重ねています。

写真はイベント時に撮影したものです。

予約とアクセス情報

予約方法・紹介制について

「近松」は完全紹介制の鮨店で、紹介のない方の予約は受け付けていません。

予約できるのは以下のいずれかです:

-

既来店者からの紹介

-

他の鮨店からの直接電話

このように、鮨職人同士の信頼関係を通じた申し込みに限られていることが特徴です。

アクセス情報

-

住所:福岡県福岡市中央区薬院2‑6‑19

-

最寄駅:

-

福岡市地下鉄七隈線「薬院大通」駅 徒歩約4分(約269 m)

-

またはバス「南薬院」下車すぐ、タクシー利用時は「福岡逓信病院の横」で降りると便利です

-

店舗前は住宅地の一角にあり、店舗の外観は控えめ。白木の一枚板カウンターや盆栽、石畳のアプローチなど、静謐な美意識が漂う隠れ家のような趣です。

営業時間・定休日(※要確認)

| 曜日 | ランチ | ディナー |

|---|---|---|

| 火曜 | – | 18:00–21:30(L.O.21:00) |

| 水曜–日曜 | 12:00–14:00(L.O.13:30) | 18:00–21:30(L.O.21:00) |

| 月曜 | 定休日 | 定休日 |

| その他 | 月に一度不定期の連休あり | ※公式で確認を推奨 |

日曜は昼のみ18時一斉スタートとする記述もあり、営業時間に微調整がある可能性があるため、来店前の確認が推奨されます

福岡のおすすめレストランはこちら

- TAGS