CONTENTS

MAKINONCÎ(マキノンチ) について

コンセプト|“僕の家”がテーマの、薪火と対話を楽しむレストラン

金沢・卯辰山のふもとに静かに佇むフレンチレストラン「MAKINONCÎ(マキノンチ)」。店名は、シェフの名字「Makino」と“私の家”を意味する「Mon chez moi(モン・シェ・モワ)」を掛け合わせた造語で、「自宅に人を招くような空間でありたい」という想いが込められています。

カウンター席を中心に構成された店内は、まるでキッチンを囲むダイニングのよう。薪火のパチパチという音、香り、調理の臨場感が、料理を待つ時間すら贅沢に変えてくれます。10席ほどのコンパクトな空間に、静かで温かな時間が流れます。

「地元の食材を、できる限り生産者の顔が見えるかたちで」という想いから、契約農家の野菜、シェフ自ら釣る魚、自ら山に入って仕留めるジビエなど、圧倒的な“地のもの”へのこだわりが特徴です。それをシンプルかつ洗練された一皿に仕立てるのがマキノンチ流。

「やりすぎず、でも驚きと楽しさのある」

「家庭的だけど、プロフェッショナル」

その両立を実現するこの場所は、レストランというよりも、友人宅のキッチンカウンターでごちそうになっているような特別な感覚を味わえる一軒です。

シェフについて|牧野浩和 Hirokazu Makino

1979年、金沢生まれ。19歳で料理の道に入り、京都・名古屋での修行を経て、東京・銀座の名店「ル・マノアール・ダスティン」でフランス料理の技術と哲学を学びます。その後はフランス・ブルゴーニュでも研鑽を重ね、ワインと食材、火入れの技術にさらに磨きをかけました。

2007年、金沢市内で「フランス料理 Makino」を開業。2020年、卯辰山のふもとに移転し、店名も「MAKINONCÎ(マキノンチ)」に変更。料理だけでなく空間やサービスにも自分の“素”を反映させた、新しいスタイルのフレンチを打ち出します。

彼の料理は、いわゆる「アートなフレンチ」ではありません。自然の食材と向き合い、薪火という原始的な手法を取り入れつつも、皿の上では「ほっとする」温かさが感じられる。まさに、“牧野さんの家で食べるフレンチ”という表現がぴったり。

また、食の持続可能性を重視し、農家や漁師、猟師とのつながりを大切にする一次産業支援プロジェクト「NOTOFUE(ノトフエ)」にも参加。自身も山に入り、魚を釣り、鹿を捌くなど、作り手であると同時に“素材の生産者”でもあります。

「料理人として、表現者である前に“暮らし”に寄り添いたい」

そんな言葉通り、牧野シェフの料理には、素材への敬意と、食べる人への優しさがしっかりと宿っています。

レストランの評価

「MAKINONCÎ(マキノンチ)」は、2020年に卯辰山の山裾へ移転し、2021年ミシュランガイド北陸特別版において開業から約1年で二つ星を獲得した実力派です。以後もその評価は加速し、食べログ The Tabelog Award Bronze認定を2023〜2025年の3年連続で受賞。さらに「フレンチ WEST 百名店」にも2度選出されるなど、地元を代表するフレンチとして確固たる地位を築いています。

シェフが自ら仕入れる北陸の旬素材に、薪火やカウンター越しのライブ感を加えた料理は、多くのレビューで「直球においしい」「美しい」「感動をくれる」と高評価。接客や空間設営にも配慮が行き届き、まるで「僕の家」に招かれたような温かく自然体の居心地が特徴です。

こうした受賞歴と、訪問者による口コミ評価は一致して、料理・サービス・空間すべてで満足を提供するレストランとしての地位を確立しています。

ダイニングプレリュード

外観・エントランス

卯辰山のふもと、風情ある石畳の小道を進むと、木立に囲まれた静かな一角に「MAKINONCÎ(マキノンチ)」の姿が現れます。まるで誰かの住まいを訪れるような自然な佇まい。無機質なコンクリートやガラスとは無縁の、柔らかで温もりある外構が、レストランであることを控えめに語りかけます。

エントランスは、錆加工の鉄扉に控えめに浮かぶ真鍮のサインが印象的。家のかたちをモチーフにしたロゴが灯りに照らされ、静かに“この先にある特別な時間”を予感させます。

木や石、自然素材を活かしたアプローチには、小さな灯籠や和の庭が配され、足を踏み入れるほどに日常の喧騒が遠のいていく感覚に。インターフォンには「ご予約のお客様はベルを押してください」と書かれており、訪れる人をさりげなく迎えるスタイルもまた“家”のよう。

そして扉の奥、低く抑えられた天井と木組みの廊下には、スタッフが自然な笑顔で出迎えてくれる温もりが。格式ばったレストランの重厚感ではなく、「友人の家に食事に招かれた」ような心地よさが、最初の一歩からはじまっています。

ダイニングスペース

店内に一歩足を踏み入れると、そこには美しい木目が際立つ、コの字型のカウンターが中央に据えられています。壁も天井も無垢材に包まれた空間は、まるで木造の邸宅のダイニングのよう。どこか懐かしく、そして静かに高揚感を掻き立てる雰囲気があります。

コの字のカウンターは、シェフをはじめとしたスタッフとの距離が非常に近く、調理の熱気や香り、薪の火の揺らぎをリアルに感じられる特等席。目の前で仕上げられる一皿一皿に、自然と視線が集まり、会話も弾みます。

キッチンとはガラスなどの仕切りを設けず、木の枠越しにそのままつながっているオープン設計。調理中の音や、火の動き、湯気の立ち上る瞬間が、すべてこの空間の“演出”になっているのが印象的です。

無駄な装飾を省きつつも、調理器具や什器の配置、照明の落ち着いたトーンに至るまで、細部にまでシェフのセンスとこだわりが宿っており、ただ居るだけで背筋が自然と正される、そんな凛とした空気感。

ダイニングというよりは、“家のキッチンカウンターを囲んで、親しい人と食卓を囲む”ような感覚で、初めて訪れた人でもすっと馴染める安心感があります。

メニュープレゼンテーション

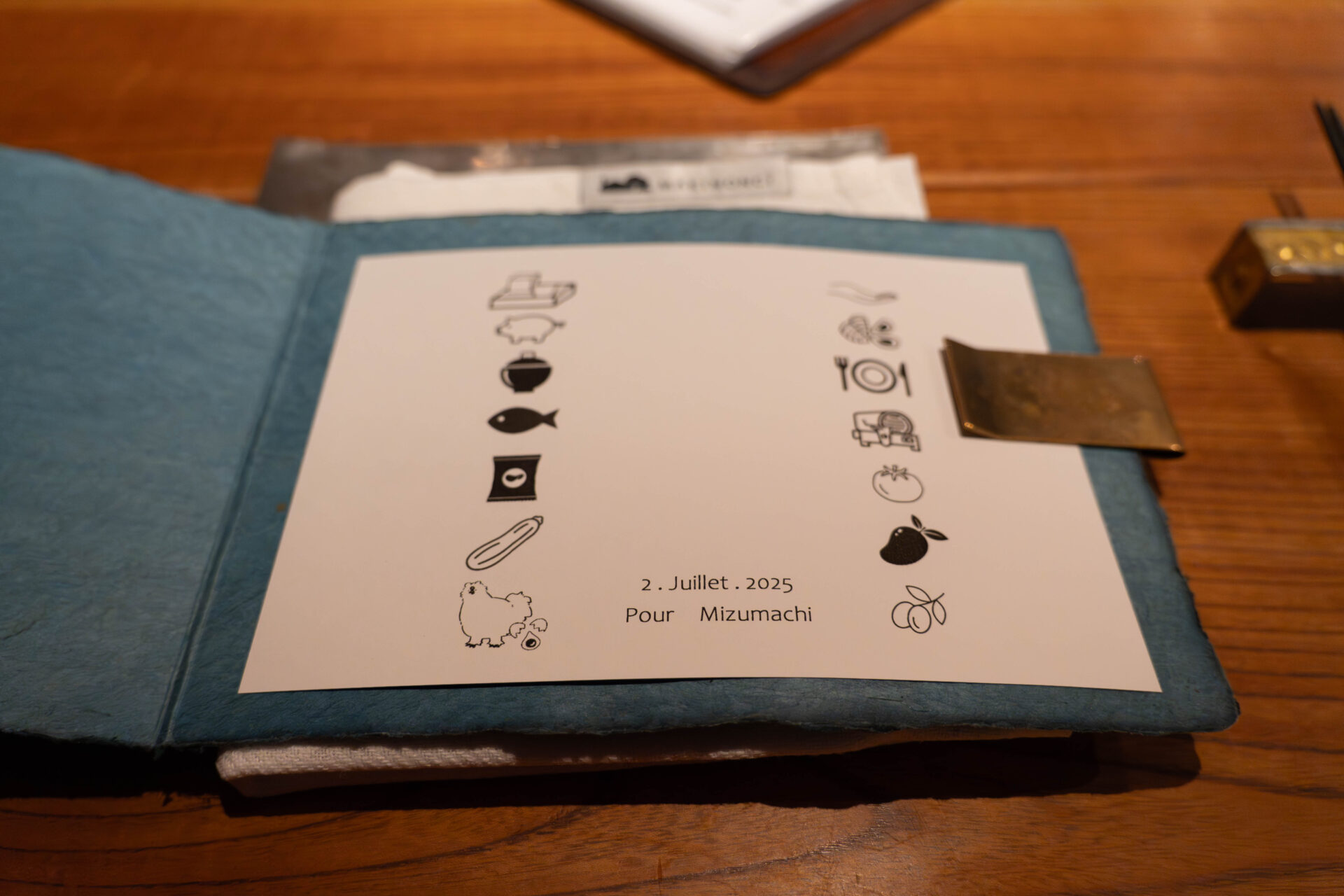

マキノンチのコースのはじまりに渡されるのは、料理名が書かれた一般的なメニュー表ではありません。写真のように、小さなアイコンが並んだ“絵文字のような一枚”が差し出されます。

魚、土鍋、鶏、猟銃、オリーブ、トマト、羊、ナイフとフォーク…。文字はほとんどなく、ただアイコンだけがそっと並べられたその用紙は、料理人からゲストへ向けた「今日の物語」の予告編のような存在です。

言葉を削ぎ落とすことで、逆に料理への“想像”が広がる。

アイコンをひとつずつ追いながら、「この魚は何の魚だろう?」「この野菜はどんな仕立てに?」と考える時間そのものが、マキノンチの世界観への“導入”になっています。

また、日付とともに「Pour Mizumachi」と手書きで名前が添えられているのも特徴的。お客さま一人ひとりに向けて用意されたコースであることが、さりげなく伝わってきます。

これにより、まだ一皿も出ていない段階からすでに、ゲストの気持ちは高揚し、料理に対する期待が膨らんでいく。その感情の設計までをも含めて、「マキノンチのコースは始まっている」のだと感じさせてくれる、美しく遊び心に満ちたプレゼンテーションです。

スタータードリンク

この日のコースのはじまりに選んだのは、Oriental Brewingのクラフトビール「鮎」。金沢の地ビールブルワリーが手がける一本で、その名の通り、夏の川辺を泳ぐ“鮎”をテーマにした限定ラベルの一品です。

グラスに注がれると、ほんのり霞がかったアンバー色。口に含むとすぐに、柑橘と山椒のような爽やかさが立ち上がり、あとから優しい苦味と穏やかな甘みが舌の上に残ります。重すぎず軽すぎず、コース料理のスターターとして絶妙な立ち位置。

注目したいのは、その味わいの奥に感じる“清流感”。透明感がありながら、土のニュアンスや香草のような野趣も感じられ、まるで川辺の風景をそのまま閉じ込めたかのような一本です。

和紙風のラベルには、鮎が泳ぐ風景が描かれ、どこか郷愁を誘うデザイン。見た目、香り、味、そしてストーリー性まで含めて、まさに“マキノンチでの体験”のはじまりを飾るにふさわしい一杯でした。

実際に味わった料理

アミューズ|北陸の風土と遊び心が凝縮された、はじまりの三品

コースの幕開けに供されたのは、マキノンチらしいストーリー性と驚きを詰め込んだ三種のアミューズ。

ひと品目は、人参のムースにコンソメのジュレを重ねた冷前菜。人参のやさしい甘みに澄んだ旨みが重なることで、冷たいのに“温もり”を感じさせる、静かな余韻を残すスターター。シンプルながら余白のある味わいで、舌も気持ちもじんわりとほぐれていきます。

続いては、サクッと焼き上げた円柱型の生地の中に、富山湾産・西バイ貝を仕込み、上にはキャビアと輪切りのオクラ。バイ貝は丁寧に下処理され、しっとりとした質感と独特の弾力を残したまま、穏やかに海の香りを引き立てています。そこにキャビアの塩気とオクラの青さが加わり、北陸の“海と山”が交差するような味わいに。

三品目は、思わず笑みがこぼれる豚型のクッキーに、豚肉のハムとパセリを使ったテリーヌをサンド。軽やかな甘さとハーブの香りがふわりと広がり、“食べる楽しさ”を素直に感じられるひと口。遊び心を忘れないマキノンチらしさが、ビジュアルにも味にもにじむ一皿です。

素材の組み合わせも、味のレイヤーも、あくまでさりげなく。それでいて、確かに印象に残る“らしさ”を感じる序章となりました。

鮎と賀茄子の椀物|“苦み”と“香り”で夏を描く、鮎のコンソメ椀皮目と梅肉ソース

コース序盤に登場したのは、浅野川の中流で獲れた立派な鮎を主役にしたひと椀。

あらかじめ捌かれ、中骨を丁寧に取り除いた鮎を香ばしく焼き上げ、カウンターではシェフが目の前で丁寧にカットし、仕上げのひと手間を加えて完成させるスタイル。その所作もまた、料理の一部として楽しませてくれます。

黒塗りの椀の中に据えられているのは、加賀野菜・ヘタ紫なす。たっぷりと出汁を含んだ茄子の上には、清涼な香りをたたえる素揚げの蓼(たで)の葉が添えられ、

そこに、焼きたての鮎の身がそっと重ねられていきます。

スープは、鮎からとった澄んだコンソメ仕立て。出汁の輪郭ははっきりとしつつ、口に含むと柔らかく、そこに鮎ならではのほろ苦さがにじむ、静かな深みのある味わい。

火入れの香ばしさ、苦み、香草の清涼感。川と山の情景をそのまま椀に閉じ込めたような、五感で味わう“初夏の風景”のような一品でした。

2杯目のビール|湯涌のホップが香る、ダークエールのやさしい余韻

椀物の余韻を楽しんだあと、次に選んだのも地元・金沢に根ざした一杯。

グラスに注がれたのは、湯涌谷産ホップを使ったミルクスタウト「YUWAKU HOP ALE」。金沢市の山あい、湯涌温泉郷で育まれたフレッシュホップを使い、地元の竹林プロジェクト「Bamboo Trellis」が手がける限定クラフトビールです。

見た目は濃厚なダークブラウン。泡はきめ細やかで、口に含むと驚くほどなめらか。ローストした麦芽の香ばしさと、ほんのりとした甘みがバランスよく調和し、“黒ビールの力強さ”よりも“乳のやわらかさ”が印象に残る一本。

苦味は控えめで、鮎の椀の苦みを引き継ぐように、やさしく包み込んでくれるような味わい。まるで、食事のペースや気持ちの流れに寄り添ってくれるような存在でした。

この地の風土で育ったホップを使い、この店で味わうという贅沢。

その場の空気感までも一緒に飲み込むような、ローカルだからこそ出せる静かな説得力のある一杯でした。

鯵とインゲンのひと皿|混ぜることで完成する、夏のごま和えモダン

次に登場したのは、艶やかな鯵の切り身に、地元産のインゲンと鮮やかなグリーンのペースト状ソースを添えた冷菜。

お皿の中央には、脂がほどよく乗った鯵が花びらのように盛られ、上にはグリーンのペーストとインゲン、そしてふわっと重ねられたサクサクとした生地が軽やかに覆いかぶさるように添えられています。頂点には魚型の黒いチップがユーモラスにのせられ、どこか遊び心も。

このグリーンのペーストは、ごま和えを思わせるようなコクを持ちつつも、香味野菜やナッツを思わせる軽快な風味。全体を混ぜ合わせながらいただく構成で、鯵の脂、ソースの旨み、インゲンの青み、サクサクとした生地の食感が一体になり、口の中で調和していきます。

和の味覚に寄り添いながらも、見た目も構成も明らかにモダン。手を動かすことで完成する一皿に、ゲスト自身も料理の一部になるような感覚を覚える、マキノンチらしい一品でした。

雲丹とじゃがいも、トリュフのひと口|“イカ”に見えてポテト? 驚きと余韻の重なるレイヤー

カウンターに白く並べられた美しいスライス。その見た目から「イカ?」「帆立?」と、ゲスト同士で自然と“当て合い”が始まる——そんな空気も、この料理の一部。

正体は、なんとじゃがいも。滑らかにスライスされた白いポテトは、しっとりと光をまとい、食材であることを隠すような佇まい。そのじゃがいもが目の前で油に落とされ、香ばしくパリッとしたポテトチップスへと変身します。

そこに、丁寧にレイヤーを重ねるように盛りつけがスタート。

まずは揚げたてのポテトの上に、香り高いトリュフのスライスをふんわりと。

さらにその上から、北海道産の雲丹と、福井・高浜漁港産のキタムラサキウニという2種類の雲丹が贅沢にのせられます。

最後に、タイ産のまろやかな塩をひとふりして完成。

じゃがいもの香ばしさ、トリュフの奥行き、雲丹のとろけるような甘み、そして塩が味の輪郭をきゅっと締める。

その一口の中に、温度・香り・食感・ミネラル感がいくつもの層となって重なり、噛みしめるほどに余韻が広がっていきます。

視覚のギャップとライブ感、素材の選びと構成、そして最後の味の引き締めまで。

マキノンチの世界観が凝縮された、間違いなく記憶に残るひと皿でした。

黒ムツとソテーしたズッキーニ|香ばしさと余韻、フレンチの奥ゆき

続いて登場したのは、地元の食材をフレンチの技法で丁寧に引き出したひと皿。

香ばしく焼き上げた黒ムツに添えられるのは、火入れ加減が絶妙な地元産ズッキーニのソテー。

やさしくオイルで熱を通すことで、瑞々しさと甘みが引き立ち、黒ムツの旨みと美しく呼応します。

そこにかけられたのは、白ワインとバターのソース。

ソースには茗荷が忍ばせてあり、バターのコクに和の清涼感が溶け合う、

口に運ぶたびに表情の変わる静かな奥行きを感じさせます。

器は、波打つ銀彩のプレート。ソースが自然と中央にたまる設計で、

食べ進めるごとに味わいがゆるやかに深まるよう計算された構成です。

さらにこの料理の体験を引き立てるのが、クリストフルのカトラリー。

滑らかな手触りと優雅な装飾が、料理の世界観と見事に調和し、

ひと口ごとに非日常の静けさを添えてくれます。

素材、調理、器、カトラリー——それぞれが余白をもって響き合う、

マキノンチの美学が結晶した一皿でした。

次の料理を待つあいだ、グラスに注がれたのはフランス・ロワール地方のナチュラルワイン。

選んだのは「Domaine de Bellivière Prémices 2022」。

シュナン・ブランらしい透明感のある酸に、ふくよかな果実味とわずかな残糖がバランスよく重なる。

アンチョビや辣油の余韻が残る口の中を心地よく整えてくれ、次の一皿を迎える準備を整えてくれる一本。

ナチュラルワインらしい野性味と繊細さが共存し、料理との調和が際立ちます。静かに、しかし確実にこのコースの世界観を広げてくれる存在でした。

甘鯛の鱗焼きと卵黄ソース

烏骨鶏の卵黄の上には、自家製辣油がそっと落とされ、まわりにはアンチョビクリームと、シェフが育てているトマトの脇芽から抽出した鮮やかなグリーンのオイル。別皿で供されたカラマンシーを2、3滴。スプーンで静かに乳化させると、卵黄とソースが一体になり、まろやかで奥行きのある風味へと変化する。

これはあくまで「味見程度」。というのも、続く皿ではこのソースが主役に昇華するからだ。

その直後、塩釜のようにしっかりと焼かれた甘鯛が目の前に登場。パリパリに焼き上げられた鱗を纏いながらも、身はしっとりとふくよか。先ほどの卵黄ソースが敷かれた白皿に、カウンター越しにシェフが丁寧に切り分けた甘鯛が静かに置かれると、皿の中に色と香りと温度のグラデーションが生まれる。

技術とタイミング、そして構成の妙を感じさせる、強く印象に残る組み合わせでした。

焼き鰻と能登コシヒカリの手巻き

炊きあがったのは、能登島産コシヒカリ。そこに白バルサミコ酢をほんのり効かせ、具材を加えて目の前で和えていく。カラフルな夏野菜や薬味、香り豊かなパーツが混ざり合う様子を見ていると、まるでサラダのような、でもどこか〆めのご飯らしさも感じさせる。

和え終えたご飯は一旦おひつで休ませ、その間に現れたのは、なんともユニークな鰻。

能登の鰻を焼き、そこに塗られるのは、まさかのチョコレート。そして仕上げに削られるのは、まるでナッツのような白いカカオの種子。甘さと香ばしさが重なるその香りに驚いていると、目の前でカットされ、サラダご飯とともに奈良漬、西瓜と一緒に海苔で巻いて「どうぞ」と手渡される。

香り、食感、甘み、酸味、塩味…いくつもの要素が重なりながら、決してぶつかることなく調和し、ひと口で心を持っていかれる一品。まさに“食べるエンターテイメント”とも呼べる、遊び心溢れる締めのひと皿でした。

岩牡蠣の包み揚げ 赤大根のソース

ガラスの器に盛り付けられた、黄金色に輝く一皿。中には能登の天然岩牡蠣を包んで揚げたひと品が。衣はパリッと薄く、噛めば中からじゅわっと広がる牡蠣の旨み。

下に敷かれているのは、赤大根を用いたやわらかな酸味のソース。牡蠣の濃厚さに奥行きを与えつつ、全体の味わいをキュッと引き締めてくれる名脇役。

仕上げにふわりとかけられた白い粉は、なんとごま油。香ばしさを軽やかにまとわせ、ひと口ごとに香りの余韻を感じさせます。

サク、ジュワ、ふわりと香る。火入れ、組み合わせ、食感、全てにおいて隙のない技術とセンスが光るひと皿でした。

北海道産ピジョンのロティ キノコのファルスとトリュフソース

いよいよメイン。北海道産の小鳩(ピジョン)を主役に据えた、堂々たるひと皿。

身はやわらかくも弾力があり、程よい火入れで仕上げられたロゼ色の断面が美しい。内側には香り高いキノコがぎっしりと詰め込まれ、噛むほどに旨みがじわりと溢れ出す構成。外側の皮目は香ばしく焼き上げられ、香りと食感のコントラストが絶妙。

ソースはトリュフ。濃厚ながら重たすぎず、キノコの風味やピジョンの野性味をぐっと引き立てるバランス。

付け合わせにはスティックセニョールが添えられ、青々しい苦味と瑞々しさが、肉の余韻を心地よくリセットしてくれる。

クラシカルな技法に、香りと食感の現代的なアレンジを効かせた、完成度の高い一皿でした。

締めの料理に向けた印象的な食材たち

カウンターに並べられたのは、どれも目を引くこだわりの素材たち。

まずひとつめは、フランス Rouzaire(ルーゼール)社の「トリュフ・ブリー(Truffle Brie)」。熟成を重ねたクリーミーなブリーチーズに、黒トリュフが挟み込まれており、カットした瞬間から立ち上る香りは格別。濃厚でリッチな味わいが、料理のアクセントとして際立つ存在感を放つ。

次に用意されたのは、群馬県産の麦豚を使った上質な生ハム。しっとりとした脂の旨味と、きめ細やかな肉質が特徴で、スライサーで薄く引かれたその姿も美しい。料理に重層的な塩味と旨味を添える、まさに日本の誇る生ハム。

そして主役級のもう一つが、土鍋で炊かれたピラフ。仕上げには香味野菜やハーブがたっぷりと混ぜ込まれ、見た目にも彩り豊か。炊き立ての湯気とともに、食欲を刺激する香りが立ち昇る。

この三つの素材が、どのようなひと皿に仕立てられていくのか——その構成への期待が自然と高まる時間でもありました。

群馬麦豚の生ハムで包む、トリュフ香る贅沢おにぎり

仕上げに登場したのは、まるで“包まれる幸福”を象徴するような一皿。

炊き上がったピラフには、香味野菜とともにトリュフ・ブリーを加えて和え、香り豊かに。そのピラフをひとつずつ丁寧におにぎりにし、薄くスライスされた群馬麦豚の生ハムでふんわり包み上げます。目の前で仕上げてくれるライブ感もまた格別。

噛みしめるごとに、トリュフのコク、ピラフの旨み、生ハムの塩味が絶妙に重なり合い、やわらかにほどけていく。

添えられたのは、やさしい鶏白湯スープ。コクがありながらも丸みを帯びた味わいで、おにぎりの豊かな風味にそっと寄り添い、身体の芯までほっと温まるよう。

香り、味、温度、そして所作。すべてが心をほどいてくれる、終盤の名脇役でした。

デザート & フィナーレ

熱と冷、香ばしさと爽やかさの余韻

最後のデザートは、五感を優しく包み込む一皿。

供されたのは、熱々に焼き上げたクレームブリュレ。表面のカソナードは香ばしくパリッとキャラメリゼされていて、スプーンを入れると中からとろりとしたクリームが顔を出します。

その下には、なんと冷たいトマトのソルベ。キリッとした酸味と自然な甘さが際立つひとさじで、濃厚なブリュレとの温度差・味の対比が驚くほど心地いい。

香ばしさとフレッシュな酸味、熱と冷のコントラスト。“素材の温度”で魅せるデザートとして、鮮烈に印象に残る一品でした。

宮崎マンゴーと烏骨鶏の卵で構成する、艶やかな締めの一皿

フィナーレを飾るのは、宮崎のブランドマンゴー「時の雫」と、能登の純血烏骨鶏の卵を用いた贅沢な一皿。

瑞々しく完熟したマンゴーの果肉は、艷やかでとろけるような舌触り。

その下に重ねられたのは、烏骨鶏の卵で焼き上げた自家製のカステラ。ふんわりとした食感とコクのある旨味が印象的。

間に挟まれた爽やかなヨーグルトムースが全体の味を引き締めており、果実の甘みと焼き菓子の旨味が互いを引き立て合う美しい構成に。

“甘さ”と“香り”を静かに余韻として残す、気品ある締めのデセールでした。

宝箱から現れる、金貨のような焼き菓子

最後に登場するのは、宝箱の中にひっそりと忍ばせた金貨のような焼き菓子。

中にはグリーンオリーブがたっぷり。香ばしく焼き上げられた生地の中で、

オリーブの塩気とバターの風味が溶け合い、甘じょっぱさがクセになる味わい。

宝箱の蓋が開く瞬間に会場がふっと湧き立ち、

その演出も含めて、最後の最後まで“物語”として楽しめる一皿でした。

まとめと感想

料理人の家にふらりと招かれたような、あたたかくて、どこか懐かしい空気感。

けれど、出てくる料理はどれもひとひねりがあって、

素材の重ね方や温度、仕上げの所作にしっかりとした経験とセンスが滲む。

目の前で炊き上がる土鍋ごはん、手で握られ、生ハムで包まれるおにぎり、

熱々のブリュレの下から現れる冷たいトマトのソルベ。

そんな瞬間がいくつも積み重なって、いつの間にかこちらの頬がゆるんでいる。

“マキノンチ”という名前の通り、

ここは料理人・牧野さんの家であり、

訪れた私たちもその一員のように迎え入れてくれる場所。

構えすぎず、気取らず、

でもきちんと美味しいものを食べさせてくれる。

そんな場所が金沢にあるということが、なんだかとても嬉しくなった夜でした。

予約とアクセス情報

予約方法

-

完全予約制で、OMAKASEやTableCheck経由でオンライン予約が可能です。

-

電話での予約は可能ですが、営業時間中は繋がりにくい場合があるため、オンライン予約推奨 。

-

予約は2ヶ月前から可能で、アレルギーの伝達やお子様対応(個室利用など)にも対応しています 。

-

キャンセル料は、仕入れの都合により以下の通り設定されています:

-

7日前まで:50%

-

3日前以降:100%(人数6名以上はさらに前倒し)。

-

アクセス情報

-

住所:石川県金沢市山の上町25‑18。

-

最寄り駅:JR金沢駅からタクシーで約10分(徒歩は約30分)。

-

駐車場:2台分あり(要予約)。満車時は近隣駐車場を利用。

営業時間

-

ディナー:月〜水・金・土曜

-

ドアオープン17:30/スタート18:00(食事は約3時間)。

-

-

ランチ:日曜のみ

-

ドアオープン11:30/スタート12:00。

-

-

定休日:木曜および不定休あり。

- TAGS