CONTENTS

レストラン高津(たかつ) について

コンセプト

下関市の小高い丘に建つ、大正期の洋館をリノベーションした「レストラン高津」は、登録有形文化財という歴史ある外観と、ミニマルなモダン空間が共存するガストロノミー空間です。

8席限定のL字カウンターにはオープンキッチンがあり、料理人のライブ感あふれる調理と丁寧な接客が一体となって、五感に響く体験を提供します。無機質な質感の中に、中央に配された自然の花木が温かみを添え、料理をより鮮明に引き立たせています。

料理のスタイルは「フレンチでもイタリアンでもない」、素材の持つ魅力を最短距離で引き出すというコンセプトに基づいており、地場の魚介や野菜を使いながらジャンルにとらわれず自由な発想で構成されます。幻想的ではなく、素材を壊さず、滋味と余韻を際立たせる調理法が特徴です。

ワインや日本酒のセレクションも充実しており、フランス産を中心に南アフリカ、オーストラリア、日本産まで多彩に揃えられています。山口の地酒も数種類用意されており、料理とのペアリングの幅が広いことも魅力です。

ディナーは完全予約制のコースのみ。立地は下関駅から車で5分、海も望めるロケーションで、大切な人と過ごす時間やワイン会など、様々なシーンに柔軟に応える空間です。

高津 健一シェフについて

高津 健一(たかつ けんいち)氏は、1983年、山口県生まれ。高校卒業後、福岡でフレンチとイタリアンをしっかり修業し、その後ニューヨークの人気店「Basta Pasta」、福岡の「La Maison de la Nature Gou」ではスーシェフとして活躍しました。

一度料理から離れ、親の大工仕事を手伝っていた時期もありますが、改めて“職人としての仕事”に惹かれ、料理人に再起。地元下関への思いと修業経験を胸に、2017年3月に「レストラン高津」を地元に開業しました。

氏は「食材の魅力を引き出す最短距離の料理」を標榜し、干し柿とフォアグラをどら焼き風に仕立てたアミューズや、春菊ソースで仕上げたサワラなど、意外性ある創造性と地元素材の融合を重視しています。余計な装飾を加えず、素材そのものの旨味・質感を際立たせる手法が特徴です。

その料理は、フレンチやイタリアンといった枠に収まらない、ノンジャンルの独創性を伴うものであり、下関らしい魚介の豊かさを感じさせる一皿一皿から、高津氏ならではの感性が伝わります。

レストランの評価

「レストラン高津」は、山口県内でも稀有な存在として、国内外の評価機関から着実に信頼を積み重ねている。特に注目すべきは、2020年から2025年まで6年連続で『ゴ・エ・ミヨ』に掲載されていること。2025年版では3トック(15/20点)を獲得し、山口県では唯一の3トック評価店として、素材の扱いと独創的な表現力が高く評価されている。

さらに『食べログ フレンチ WEST 百名店』にも複数年選出され、2025年の「食べログアワード」ではBronzeを受賞。西日本におけるガストロノミーの中でも確かな地位を築いている。

一貫してフレンチやイタリアンといったジャンルを掲げず、“最短距離で素材を生かす”という高津シェフの哲学を体現した料理は、ミニマルな空間の中でより輪郭を持って響いてくる。地元食材の扱いはもちろん、ワインや地酒の選定にもセンスが光り、料理と酒の相互作用が生む余韻もまた高い評価の一因だ。

単なる地方の良店ではなく、全国的な視野で見ても「訪れるべき一軒」としての説得力を持ち続けている。

ダイニングプレリュード

外観・エントランス

「レストラン高津」が構えるのは、下関の高台に佇む築100年を超える旧建築。登録有形文化財に指定された「蜂谷ビル」の一角を改装し、歴史の名残と現代の感性が同居するユニークな空間が生まれている。

外壁の風化した質感や、むき出しになった赤煉瓦の断面、控えめに掲げられた真鍮プレートのロゴなど、どこか無造作でありながら計算された静けさが漂う佇まい。装飾的な要素を避けた簡素なアプローチが、逆に訪れる人の感覚を鋭敏にさせる。

入口もまた印象的で、ビルの本来の玄関ではなく、壁面の奥まった扉をくぐる構造。日常と非日常の境界を曖昧にしながら、料理への期待を徐々に高めていく導線が設計されている。

「高津」という柔らかな書体の看板も、建物の荒々しさとの対比が美しく、シェフの料理と同様、素材そのものの魅力を損なわずに空間全体が構成されている印象を受ける。

ダイニングスペース

店内に一歩足を踏み入れると、ざらついた壁や鉄肌のようなカウンターが印象的な、硬質な静けさに包まれる。客席はL字型のカウンター8席のみ。目の前のオープンキッチンでは、高津シェフが淡々と、しかし緻密に料理を組み上げていく。その所作すべてが視覚的な演出であり、客との間に壁のない距離感がこの店の本質を語っている。

空間には音楽も過剰な装飾もなく、むき出しの梁や配管が残る天井と、打ちっぱなしの床やテーブルがそのまま素材として在るだけ。自然光が差し込む時間帯の柔らかい明るさと、夜のライティングが生む陰影は、どちらも料理の存在をよりくっきりと浮かび上がらせる。

壁にかけられたアートも極めてミニマルで、店のシンボルとして選ばれた「一(いち)」のロゴが象徴する通り、余白の中に集中がある。席に着くと、名前入りのメニューが丁寧にセットされており、すでにこの場が「誰かのためだけの時間」として整えられていることが伝わってくる。

カウンターの内と外が、料理という一点で交わり、分かちがたく繋がる。ここでは空間全体が“皿の背景”として機能していて、何ひとつ無駄なものがない。

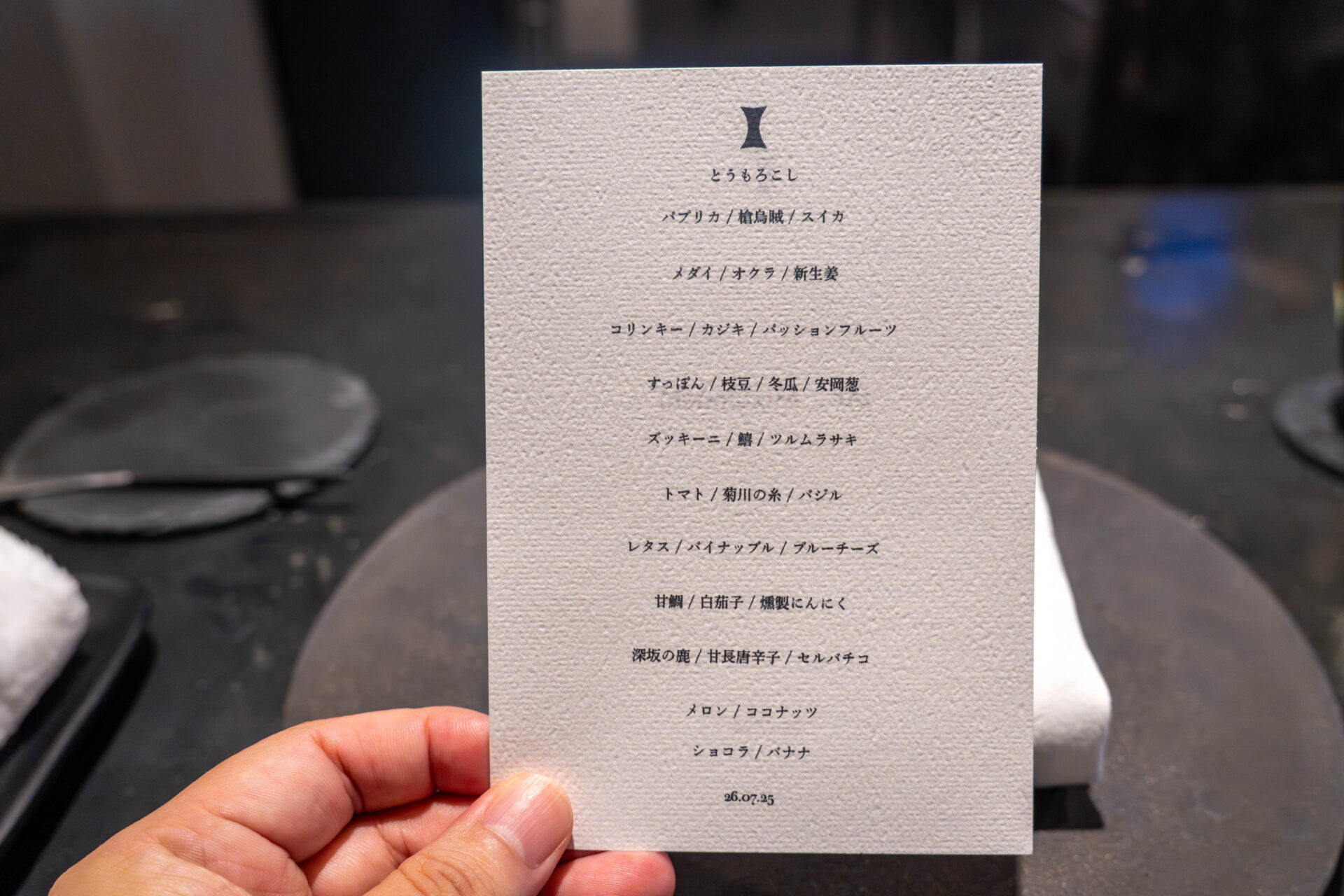

メニュープレゼンテーション

目の前に差し出された一枚のカード。その質感はざらりとした手漉きの紙のようで、手に取った瞬間から、既に何かが始まっていることを感じさせる。文字は小さく整っていて、皿の名前ではなく、並んでいるのは素材の羅列だけ。しかも、それぞれに必然性があるようでいて、どこか詩のように読み手の解釈を誘う。

冒頭には「とうもろこし」。そこから、パプリカやスイカ、メダイや新生姜、カジキにパッションフルーツと続いていく。甘みと酸、火入れと冷たさ、生と発酵。構成ではなく、感覚の波のように流れていく。

すっぽんや安岡葱、深坂の鹿など、地元の滋味深い食材もさりげなく紛れているが、あくまで主張は控えめ。素材の名前が持つ音や質感が、この場の空気にただ静かに溶けていく。

終盤には「メロン」「ココナッツ」「ショコラ」「バナナ」。けれど甘さを断定せず、どこまでも余白を残す。

読み上げるでもなく、説明するでもなく。ただ、そこにあるカードを手に取り、想像しながら待つ時間。それ自体が、この店の“ひと皿目”のような役割を果たしている。

スタータードリンク

席に着くとまず運ばれてきたのは、細身のフルートグラスに注がれたシャンパーニュ。

選ばれていたのは、Champagne Aurore de Vallon Brut。名の通り“谷間の夜明け”を想起させるような一本で、グラスの底から立ち上る泡は控えめで繊細。乾いたミネラルとふくよかな果実味のバランスが、料理の方向性を暗示するように感じられた。

グラスを傾けた瞬間に漂う軽やかなトースト香。その奥にほんのりと柑橘のニュアンスがあり、強く主張しすぎず、むしろ“これからの余白”を残してくれるような一杯。重たさもなければ軽薄でもなく、素材の輪郭をなぞるような存在感があった。

このシャンパーニュが与えるのは祝祭感というより、集中と静けさ。派手な幕開けではなく、深呼吸のような導入。その感覚のまま、最初のひと皿へと自然に移っていけた。

実際に味わった料理

とうもろこしのスープとアイスクリーム トリュフを添えて

最初の皿は、朝に収穫されたばかりのとうもろこしを使った冷製スープ。その中心にはとうもろこしのアイスクリームが沈んでおり、温度の対比で甘さの輪郭がいっそう明瞭になる構成。見た目にはシンプルで静かな佇まいだが、スプーンを入れた瞬間、香りと食感のグラデーションが一気に広がる。

トップにはたっぷりとスライスされたオーストラリア産の黒トリュフ。冷たいスープの中で香りが閉じ込められつつ、口に含んだとたん、温度でじんわりと開いていく。とうもろこしの濃密な甘さに、トリュフの土っぽさと僅かな渋みが絡み、単調になりがちな甘味に奥行きを与えている。

口に含むたびに感じるのは、素材を前に出しすぎない抑制された設計と、香りのレイヤー。その両方が一体となり、静かな始まりをしっかりと印象づけるひと皿だった。

パプリカムースとスイカのガスパチョ ヤリイカと白瓜のマリネを添えて

見た目は涼しげな一杯の“スープ”のようでいて、口に含んだ瞬間に複数の層が立ち上がる、印象深いひと皿。

ベースとなるのは、パプリカで作られたなめらかなムース。甘みと青さが共存するパプリカ特有の個性が、滑らかな質感とともに舌を包む。その上に重ねられているのは、地元で獲れたヤリイカと、ライムで軽くマリネした白瓜。ややコリッとした食感に、ライムの酸が抜けすぎずに効いていて、下層のムースと絶妙に重なる。

全体を覆うのはスイカをベースにした冷たいガスパチョ。甘さと水分の透明感が特徴的で、トマトではなくスイカを使うことで、スープがデザートのような錯覚と、しっかりとした“食事”のバランスを両立している。仕上げには、ゼラニウムの葉から抽出した香り高いオイルがほんの数滴。鼻腔の奥でかすかに広がる花の香りが、甘味と酸味の間に空気を通してくれる。

酸、甘、香、歯応え——いずれも突出せず、けれどどれも曖昧ではない。構成の明確さと、遊び心のある素材選びが両立した、個人的にも強く印象に残る一皿だった。

メダイとつぶ貝のタルタル 丸オクラと新生姜のマリネ 出汁ジュレを添えて

この一皿に流れるのは、海と畑と、出汁の繊細な重なり。

ベースとなるのはメダイの身を主軸に、つぶ貝と新生姜を合わせたタルタル。白身のとろりとした質感に、つぶ貝の歯応え、そして生姜の辛みと香りが交互に立ち現れ、淡白な中に立体感のある余韻をつくる。

その上に重ねられているのは、地元産の丸オクラを新生姜とともにマリネしたもの。ねばりとほのかな青さ、そして生姜の輪郭が合わさることで、清涼感が加わる。さらに全体を覆うのは、旨味を湛えた出汁のジュレ。ゼラチン質の透明な層が、具材をやさしくまとめながら、香りを閉じ込めている。

仕上げにあしらわれた紫の花が、視覚的なアクセントというよりも、むしろ“静けさ”を演出する。色彩も味わいもにぎやかすぎず、けれど層のように交錯する構成。何かが主張しきることはなく、香り、ねばり、弾力、冷たさ、それぞれが順を追ってほどけていく。

季節の緩やかな移ろいを、そのまま一皿に写したような構成だった。

白ワイン「Poppelvej – Irresistible Impulse 2022」

3皿目の涼やかな魚介料理を終えたタイミングで、白を一杯。

グラスに注がれたのは、Poppelvej(ポッペルヴァイ)の「Irresistible Impulse 2022」。

デンマーク出身の造り手、ウーヴェ・シュミットが南オーストラリアで手がけるナチュラルワインで、品種や醸造方法に縛られず、その年の果実と衝動に従って組み立てられるスタイル。その中でもこの「イレジスティブル・インパルス(抗えない衝動)」は、その名の通り、感性と直感をダイレクトにボトルに詰め込んだような一本。

やや濁りを含んだ黄金色。グラスを回すと、白桃やカモミール、洋梨のようなやわらかな香りが立ち上がり、口当たりはとろりと滑らか。微かな揮発酸や残糖が絶妙に残っていて、魚介のうまみや出汁のニュアンスと溶け合っていく。

輪郭は曖昧で、けれど余韻の方向性がはっきりしていて、料理との関係性の中でこそ真価を発揮するようなワイン。ペアリングというより“料理の一部としてのワイン”という言葉がしっくりくるような存在だった。

カジキの生ハム仕立て ヨーグルトと玉ねぎ麹のソース コリンキーとパッションフルーツ

ひと目では肉のようにも見える主素材は、塩で強めに締めてハムのように仕立てたカジキ。しっとりとした質感を保ちつつ、熟成によるうまみが凝縮していて、噛むごとにじんわりと塩気と脂のコクが広がる。

その下に敷かれているのは、水切りしたヨーグルトに玉ねぎ麹を合わせたソース。発酵のやわらかな酸味と、甘やかな玉ねぎのニュアンスが、カジキの塩気を穏やかに受け止める。

トップにふわりとあしらわれているのは、薄くスライスされたコリンキー(生食用かぼちゃ)。そこに散らされたパッションフルーツの種と果汁のソースが、パリッとした歯触りとともに、明るい酸と華やかな香りを添える。

そして、全体に点在するのはフェンネルの花(ウイキョウの花)。そのやさしい香りが一皿に奥行きをもたらし、海・発酵・果実・花、という異なる要素がまるでひとつの風景のようにまとまっていた。

素材をただ合わせるのではなく、それぞれの“状態”や“距離感”を調整した設計が光る、繊細でありながら記憶に残る一皿。

すっぽんのフラン 冬瓜と焼枝豆 安岡葱の香りとともに

蓋つきの陶器にそっと収められた、土地の気配ごと湛えたような一杯。

器に使われているのは、地元下関で親しまれているふぐひれ酒の盃。ほんの一瞬、郷土の空気が器越しに伝わってくるような、さりげなくも印象的な演出だった。

蓋を開けた瞬間に立ち上がるのは、すっぽんの出汁の香り。重たさを感じさせず、むしろ澄んだ輪郭が先に立ち、ひと口ごとの期待を自然に引き上げてくれる。

中には、すっぽんの出汁で丁寧に仕立てたフラン。なめらかな口当たりの中に、焼いた枝豆がアクセントとして忍ばされている。その枝豆は、火入れによって引き出された香りと甘みがはっきりと感じられ、全体の輪郭をやさしく押し上げていた。

加えて、よく火を入れた冬瓜のとろりとした食感が、出汁の柔らかさと呼応するようにして寄り添い、さらに奥行きをつくる。

そして何より印象に残ったのは、添えられたすっぽんの身。特有の匂いやクセは見事に取り除かれ、雑味のない味わいとしっかりとした食感が、料理人の丁寧な扱いを物語っていた。

仕上げには、地元・安岡葱が控えめに散らされており、香りの輪郭と軽やかな辛味が、全体をすっと整えている。

器、構成、素材の扱い──そのどれにも誇張はなく、ただ確かに“ここでしか出会えない”と感じさせる説得力がある。派手さを必要としない、静かな自信を感じた一皿だった。

キスのフリット ズッキーニとツルムラサキのソテー

やわらかな白磁の器に盛られた、夏らしいひと皿。

主役は、ふんわりと揚げられたキスのフリット。衣は薄く繊細で、ナイフを入れずともほぐれるほど。中の身はしっとりと火が入り、塩を最低限にとどめたことで、魚そのものの甘みがしっかりと伝わる。

その下には、地元産のズッキーニを使ったピュレ。火を入れすぎず、野菜の青さとやさしい水分感が残る仕上げで、フリットの油分を受け止めながらも、味わいは軽やかに保たれている。

上にはツルムラサキのソテー。ほどよい粘りと青い香りが、淡白な魚とズッキーニの中間に立ち、皿全体をひとつの構成として整えている。過剰に香りを立てるのではなく、あくまで輪郭をつける役割に徹しているのが印象的だった。

素朴な素材を、最小限の手数で丁寧に重ねることで、ひと口ごとに微細なバランスの変化が生まれる。外連味なく、夏の緑と白身の取り合わせが、ごく自然に身体に染み込んでいくような一皿。

白ワイン「Domaine de Rochambeau Canopée」

次の皿に合わせて、再び白を一杯。

サーブされたのは、フランス・ロワール地方の造り手ドメーヌ・ド・ロシャンボーによる「Canopée(カノペ)」。

「Canopée」とはフランス語で“樹冠”の意。その名の通り、ラベルにも枝葉を茂らせた一本の樹が描かれていて、土壌や気候だけでなく、風や陽の光まで含めた“自然の全体性”を思わせるボトルだった。

色合いはごく淡く、かすかに黄金を帯びたストローイエロー。グラスを傾けると、ほんのりとナッツや白桃、花の蜜のような香りが立ち上がる。アタックは静かで、余韻にかけてじわじわとミネラル感が広がる構成。

キスのフリットのような軽やかな揚げ物や、ズッキーニのような青みと水分を含む野菜との相性も良く、皿の温度や質感を崩すことなく、下支えするような存在感があった。

主張しすぎず、それでいて一口ごとの変化にきちんと寄り添ってくる。ナチュラルワインにありがちな野放図さはなく、構成と余白のバランスがきれいに取れていた一本。

トマトで構成された一椀──「菊川の糸」の素麺

下関市・菊川町で作られる手延べ素麺「菊川の糸」を使ったひと皿。器の中には麺以外すべてを“トマト”で構成したという、潔いコンセプトが宿る。

ベースはトマトからとった澄んだ出汁。温度と塩梅のバランスが絶妙で、トマトらしい酸味や青さはなく、ほんのりとした甘さと旨味が静かに広がっていく。

その出汁の上に浮かぶのは、フリーズドライしたトマトとバジル。凝縮された香りと、パリッとした食感が口に残る時間差のアクセントとなり、まろやかな出汁にシャープな輪郭を加えている。

主役の素麺は、手延べならではのコシをしっかりと残しながらも、汁と一体になって喉をすっと通る。冷製ながらも体が冷えない、じんわりとした温かみのある構成だった。

“素麺の美味しさ”を中心に据えながら、トマトという素材でどこまで構築できるか。その問いに、静かで説得力のある回答を示す一椀だった。

レタスとパイナップル、そして2種のチーズが重なる前菜

見た目は清涼感すらある、みずみずしいカットレタスの前菜。しかし口に運ぶとその印象は一変する。

葉の間にたっぷりとあしらわれているのは、ブルーチーズのソース。発酵の奥行きを持つコクが、冷たいレタスのシャキシャキとした食感と対比をなしていて、口内で思いがけない広がりを見せる。

甘みを添えるのは、角切りにされた熟れたパイナップル。甘酸っぱさがブルーチーズのクセを軽やかに流し、アクセントにすぎないどころか、構成の軸のひとつとして成立している。

仕上げには細かく削られたパルミジャーノ・レッジャーノ。塩気と香りが全体の余韻をまとめ、甘さ・苦味・酸味・旨味のバランスがふわりと収束していく。

素材はシンプルながら、掛け合わせの妙と力加減に唸らされるひと皿。冷菜という枠を越えて、しっかりと料理としての主張を持っていた。

外カリッと中もちっ。料理を引き立てる、滋味深いパン

コースの途中に登場した自家製のパン。しっかりと焼き込まれたクラストは香ばしく、歯を入れた瞬間に小気味よい音が響く。対して中はもっちりと柔らかく、水分をしっかり保った気泡の大きなクラムが、噛むほどに小麦の甘みをじんわりと引き出してくれる。

添えられたバターは円柱型に成形され、温度も絶妙。バターの塩気がパンの風味を際立たせ、どの皿とも自然に寄り添ってくる。

単に“つなぎ”の役割ではなく、ひと皿としての完成度を持ったパン。シンプルな構成の中に、丁寧な仕事と店の美意識が見て取れる。

甘鯛の鱗焼きと白茄子 ティムールペッパーが導くもうひとつの余韻

表面はパリッと、身はふっくら。鱗を立てて焼き上げた甘鯛は、香ばしさとともに、上品な脂の甘みがじんわり広がる。下には地元産の白茄子。とろけるように火が入り、魚と一体化するように自然と馴染む。

ソースは、同じく地元のにんにくを燻製にし、甘鯛の出汁でまとめたもの。クリーミーな中に軽い燻香があり、旨みの重なりを繊細に支えている。

そして仕上げに散らされたのは、ネパール産のティムールペッパー。和の山椒にも似た香りがふっと立ち上がり、口に含むと、柑橘のような明るさとエスニックな刺激が混ざり合う。火入れや構成が丁寧に積み上げられた上に、最後に訪れるこのスパイスの余韻が、記憶にしっかりと残った。

深坂で生け捕りされた鹿 ─ 処理と構成の精度が光るメイン

メインは、深坂で生け捕りされた鹿。

臭みはまったくなく、肉の旨味がじわりと広がる。

ルッコラセルバチコと甘長唐辛子が、香りと食感のアクセントに。

ソースは鹿の端材からとったジュ。

手前に添えられた地元産ブルーベリーのコンフィチュールが、軽やかな甘みと酸味で輪郭を引き締めていた。

メインに合わせて選んだ一杯 ─ 赤の余韻と共に

赤ワインとして合わせたのは、

ドメーヌ・ド・レサック(Domaine de Raissac) ピノ・ノワール。

果実味はしっかりとありながら、タンニンは柔らかく、料理の繊細な火入れや香りを邪魔しないバランス。

メインに進むタイミングとしても、重すぎず軽すぎずちょうど良いグラスでした。

デザート & フィナーレ

メロンのスープとココナッツのアイス

食後には、完熟メロンのやさしい甘さをそのまま閉じ込めた冷たいスープと、ココナッツのアイス。メロンの瑞々しさとココナッツのミルキーさがふわりと重なり、暑さの残る季節にぴったりの清涼感。コース終盤にしっかり余韻を残してくれる構成。

テリーヌショコラとキャラメリゼしたバナナと塩

濃厚なテリーヌショコラに、キャラメリゼしたバナナをのせて。仕上げにふられた塩がアクセントとなり、甘さに奥行きを与えてくれる構成。重たさはなく、最後までバランスよく楽しめる。コースの締めくくりにふさわしい一品でした。

最後に選んだのは、ルイボスベリーのハーブティー。食後の余韻に、ほんのり甘くやさしい香りが広がる一杯。全体の流れに寄り添うような、静かで穏やかな締めくくりでした。

まとめと感想

下関の住宅地の高台、大正期に建てられた洋館の一角にある「レストラン高津」。

文化財として登録されている建物の重厚な外観に対し、

中に足を踏み入れたとたん、空気は一気に切り替わる。

ミニマルで余白のある店内。低く流れる音楽と抑えた照明。

L字のカウンターから見えるキッチンの奥行き。

レストランであるはずなのに、どこかクラブのラウンジのようでもあって、

構えずにその場にいられる空気がはじめから整っていた。

フレンチをベースにしながら、型をなぞるのではなく、

今この土地で、この時間に、この素材と向き合っているという感覚で出てくる料理たち。

ひと皿ごとに組み立てられた温度や香りのレイヤーに、

食べる側の感覚が自然と導かれていく。食材の個性を立てる力も、それを全体として構成する力も、ともに高い。

印象に残る料理は多いけれど、特定の皿だけが強く記憶に残るのではなく、

最初から最後まで、同じ密度で続いていったのが何より印象的だった。

食材と食材の“間”にあるもの──その取り合わせや食感、香りのつなぎ方に、

シェフの感覚の確かさが宿っていた。

シェフ自身の姿もまた、この店を象徴している。

コックコートではなく、自身で作ったTシャツを身にまとい、

過剰な言葉はなく、それでいて所作には芯のある緊張感がある。

決してラフではない。むしろ、料理と空間にすべてが込められているから、余計な説明を必要としない。

“地方で見つけたいいレストラン”というくくりではなく、

あの場所にこの料理があることの必然。それがちゃんと伝わってくる夜だった。

予約とアクセス情報

予約方法

-

完全予約制。事前の予約が必須です。

-

以下の方法に対応しています:

・電話予約:083‑234‑2299

・一休.com(オンライン予約)

・ポケットコンシェルジュ(オンライン予約) -

貸切を希望する場合は、電話にて「日程/人数/予算/目的」などを相談。

アクセス

-

住所:山口県下関市岬之町13-7

-

最寄り駅:JR下関駅

・バスで約4分

・徒歩約20分 -

高台に位置し、洋館の重厚な外観が目印です。

営業時間

-

ディナー:19:00スタート(平日・土日共通)

-

ランチ(土日のみ):12:00スタート

-

※一部サイトでは17:00スタートも選択可能な場合あり(要確認)

-

定休日:不定休(主に水曜休が多いため、予約時に要確認)

- TAGS