CONTENTS

そば 六郷(りくごう) について

コンセプト

豊後高田の山あい、世界農業遺産にも認定された田染小崎の棚田。その一角、JR九州の豪華寝台列車「ななつ星in九州」も立ち寄る観光地に、古民家を改装した「そば 六郷」はあります。道を辿らなければたどり着けない、まるで隠れ里のような立地。棚田の四季を背景に、周囲には田畑と森が広がり、静けさに包まれた空間が広がります。扉を開けた瞬間から外界の喧騒は遠のき、そばと料理に静かに没入できる空気が漂っています。

完全予約制を貫き、一日にひと組、あるいは限られた人数だけを迎える静謐な場。昼は1〜4名で12,000円、夜は1名で20,000円という特別なコースが供されます。岐阜県産・丸岡在来種の玄そばを一年以上寝かせて旨みを引き出し、加水率60%で仕上げることで生まれる独特の弾力と香り。そのそばを核に、選び抜いた食材、丁寧な下拵えと熟成の技を重ね、一皿ごとに大将の明確な意図が込められています。ここでは、そばそのものだけでなく、食材や調理の背景まで含めた“そばを通じたコース料理”として体験が完結し、「この場所に来たからこそ成立する時間」を味わうことができます。

シェフについて

店主の柗嵜(まつざき)知也さんは、東京でアパレルの仕事に携わったのち、独学でそばの道へ。高橋名人率いる「だるまグループ」で修行を積み、当初は二八そばを提供していましたが、岐阜・坂祝町「そばの里 深萱ふ〜ど」で本格的な「真そば流」の打ち方を学び、その探究は現在の六郷に色濃く反映されています。料理面では、フランス時代に「カンテサンス」の岸田シェフや、「パッサージュ53」や「ブラン(BLANC)」の佐藤シェフといったトップシェフと寝食を共に過ごした松尾さんという料理人が、柗嵜さんに料理の基礎を教えてくれたそうです。松尾さんから受け継いだ下拵えや火入れ、味の組み立てといった土台が、そば 六郷のコース全体に息づき、そば打ちの技と響き合うことで、この店ならではの一貫性ある食体験を生み出しているそうです。さらに、提供する魚や野菜は自ら釣り、競り、農作業まで手がけるなど、食材選びから調理まで一貫して自分の手で行う姿勢が、この店の根幹を支えています。

レストランの評価

「そば 六郷」は、特定のコンテストやガイドブックでの受賞歴こそ確認できませんが、その存在感と評価は広く知られています。象徴的なのは、JR九州の豪華寝台列車「ななつ星in九州」でそばを提供した実績。旅の特別なひとときに選ばれるだけの確かな実力が認められている証といえます。

また、食べログなどのレビューサイトでも3.5〜4.0前後の評価を獲得し、実際に訪れた人々からは「厳選された食材と驚愕の十割蕎麦」「山奥まで足を運ぶ価値がある」といった声が多く寄せられています。さらに、地元メディアやグルメブログでも「原風景の中で味わう洗練の蕎麦前」と紹介され、料理だけでなくロケーションや体験としての価値が強調されています。

いわゆる表立った“受賞歴”ではなくとも、六郷が積み重ねてきた探求と実直な姿勢は、確実に訪れた人の記憶に残り、強い支持を得ています。まさに「わざわざ行く価値のある店」として、静かに評価を広げている一軒です。

ダイニングプレリュード

外観・エントランス

外観は素朴で力強い佇まい。

棚田の土手沿いにひっそりと建つ木造古民家の外観は、まるで田の色と年代を重ねたような趣。外壁には深みのある茶色が染み込み、瓦屋根が静かに時の経過を語るようです。

エントランスは温かみのある迎え。

木製の引き戸を中心に、左右には柔らかな光を放つ行灯が静かに灯り、迎え入れる気配があります。玄関には手彫りの看板がかかり、店名が有機的なフォントで書かれていて、手仕事の温度を感じます。

自然と建築が寄り添う風景。

建物の背後には森の緑、前方には棚田や畑。その緩やかな傾斜と景観の調和がありながら、人の手によって丁寧に残されてきた佇まいが、見つける人に「ここだけの時間」を思わせます。

ダイニングスペース

「そば 六郷」のダイニングスペースは、古民家の落ち着きと現代的な機能美が調和した空間です。

メニュープレゼンテーション

現在の「そば 六郷」のコースは、昼と夜で明確に設定が分かれています。

昼コースは12時〜16時の間にスタートし、1〜4名での利用が可能。料金は一律12,000円で、そばを軸に前菜からデザートまで組み立てられたフルコースが提供されます。

夜コースは17時〜19時スタート。1名利用の場合は20,000円、2〜4名利用の場合は15,000円/名。昼よりもさらに品数や構成を充実させ、食材の質や手間を惜しまない特別仕様です。

どちらのコースも完全予約制で、席数を絞ることで静謐な時間と集中した料理体験が守られています。料理は季節や仕入れによって変わるのはもちろんのこと、お客さんの好みや過去の来店履歴に合わせて内容を変えていくのも六郷の特徴。通えば通うほど、その人のためだけに組み立てられた一皿が増えていき、店との関係性が味にも深く刻まれていきます。核となるのは、1年以上熟成させた丸岡在来種の玄そばと、その香り・弾力を最大限に引き出す加水率60%の打ち方。そこに、訪れるたび異なる構成と物語が重ねられていきます。

スタータードリンク

コースの始まりに選んだのは、「やーやまや」特製しょうがシロップのソーダ割り。水を一滴も加えず、自然栽培の生姜と鹿児島産の洗双糖だけで仕上げた濃密なシロップを、きりりと冷えた炭酸で割ると、立ち上る香りとともに生姜の辛味が喉を抜け、すぐに爽快感が広がります。大分・杵築の畑で、土づくりから収穫、加工まで一貫して手がける農家が「生姜づくりに命をかけて」育てた一本で、大将いわく「レベチの生姜」。その言葉どおり、香りの鮮烈さと甘みの奥行きが、グラスの中でしっかりと存在感を放ち、これから始まる食事の物語への期待を高めてくれました。

実際に味わった料理

枝豆

前菜に供されたのは、ひかり農園さんが自然栽培で育てた枝豆。大将が自ら畑まで足を運び、その日に必要な分だけを収穫します。面白いのは、その収穫量を畑で写真に撮り、そのまま精算するというやり方。食材の命を無駄にしないための、農家との信頼関係が感じられます。調理は極めてシンプルに、塩を効かせて茹でただけ。噛むと、豆の甘みとほのかな青い香りが口いっぱいに広がり、素材そのものの力強さが際立っていました。

タバコニシ貝

次に供されたのは、色とりどりの殻が特徴的なタバコニシ貝。噛みしめるほどにほのかな苦味が広がり、その風味が“タバコ”を思わせることからこの名が付いたといいます。火入れは絶妙で、身はしっとりと柔らかく、噛むほどに海の旨みがにじみ出る。苦味と旨みのバランスが心地よく、食欲をゆっくりと引き上げてくれる一品でした。

唐墨そば

粗挽きに打った蕎麦の上に、鮮やかな黄金色の唐墨をふわりと散らした一皿。日本酒と白ワインを等分に合わせた漬け地で漬け込み、蕎麦に合うようあえて半熟で仕上げている。しっとりとした質感とやわらかな塩気が蕎麦の香りを引き立て、噛むほどに旨みがじわりと広がる。シンプルながら、手間と意図がしっかりと込められた組み合わせだった。

肝の盛り合わせ

虎魚やイサキ、キスといった白身魚の肝を集め、実山椒を効かせた醤油で和えた一品。肝の濃厚な旨みに、山椒の爽やかな香りとほのかな痺れが重なり、口の中に奥行きのある余韻を残します。とろりとした舌触りの中に時折現れる山椒の粒が、全体を引き締め、酒肴としても魅力的な存在感を放っていました。

かぼす蕎麦

丼一面に浮かぶ薄切りのかぼすが目にも鮮やかな、かぼす蕎麦。甘めに引いた出汁に、かぼすの爽やかな香りがふわりと重なり、箸を運ぶたびに鼻腔を抜けていきます。蕎麦は程よいコシを残しつつ、出汁をまとって口の中でほろりとほどける。優しい甘みと柑橘の清涼感が後味をすっと軽くし、暑い時季にも心地よくすすれる一杯でした。

オニサザエ

オニサザエは、その名の通り棘のような突起を持つ力強い姿が特徴の肉食の貝。餌となる他の貝類を食べるため、身には濃い旨みが凝縮されています。一口噛むと、海の香りと共にしっかりとした歯応えがあり、噛みしめるほどに甘みと複雑なコクが広がる。市場にはほとんど出回らない希少な食材で、この日もまさに“ここでしか味わえない一皿”として印象に残りました。

ケジャン

このお店の名物のひとつ、ケジャン。殻から食べやすく綺麗に外された身は、ぷるんとした弾力とともに、噛むほどにあふれる濃厚な旨味を湛えています。甘辛くもまろやかな味付けがカニの風味を引き立て、口の中にじんわりと広がっていく。汁には旨味がたっぷりと溶け込み、そのまま味わうのはもちろん、ご飯やお酒との相性も抜群です。丁寧な仕事が光る、力強くも繊細な一皿でした。

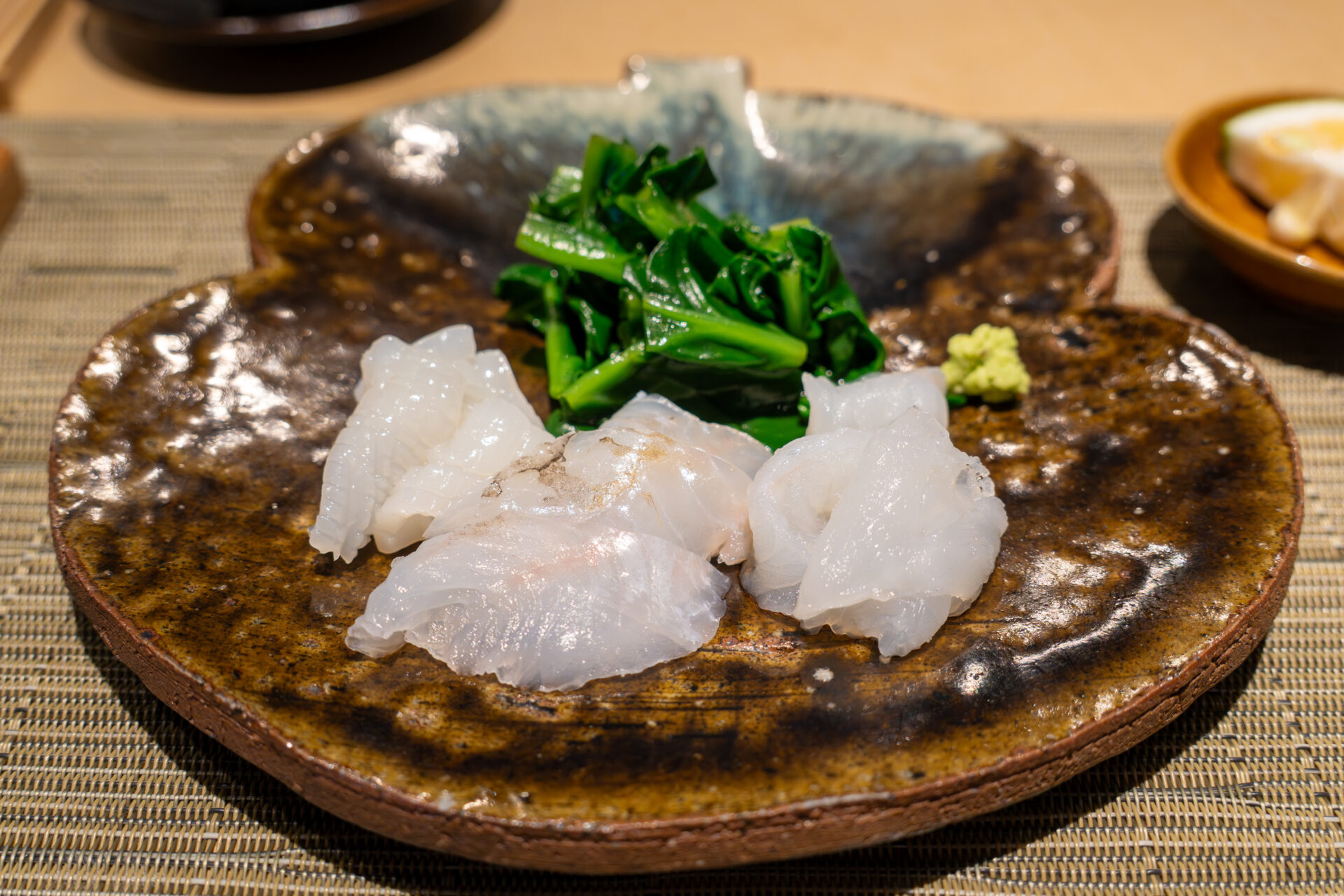

お造り

オニオコゼ、コウイカの子ども、カサゴの盛り合わせ。釣りや競りにも足を運ぶ大将は、かつて津本式にも熱中したことがあるそうですが、やがて海や川、その場所特有の香りや血の味に気付き、今ではその個体や環境が持つ風味を尊重して活かす考え方を大切にしているのだとか。その想いが込められたお造りは、透明感のある身の美しさと、噛みしめるほどに広がる旨味、そして魚ごとの個性豊かな食感をしっかりと感じさせてくれます。

キスの湯引き

姫島の漁師さんが「キスゴチ」と呼ばれる流し刺し網漁で水揚げした、極上のキス。海流や漁法の条件が絶妙に重なり、身は透き通るように美しく、しっかりとした厚みを持つ。この状態のキスを味わえる機会は極めて稀だという。今回はその希少なキスを軽く湯引きにし、表面をさっと熱で締めて旨味を閉じ込めながらも、透明感と柔らかな食感を保っている。薬味とともに口に運べば、淡泊さの中に甘みと上品な海の香りがふわりと広がる、贅沢な一皿。

メインのお蕎麦

食事のクライマックスに登場したのは、まさに衝撃的なお蕎麦。

大将が岐阜の「深萱ふーど」長谷川さんから直接伝授された“真そば流”の多加水十割蕎麦です。

十割蕎麦でありながら、しっとりとした舌触りとしなやかなコシを併せ持ち、噛むほどに蕎麦粉本来の香りと甘みがふわりと広がります。多加水製法ならではの瑞々しさが、口の中でほどける瞬間を際立たせ、余韻まで豊か。

大将からは「塩で食べるのがおすすめ」との一言。塩をひとつまみ添えることで、蕎麦粉の甘みと旨味がさらに際立ち、味わいの輪郭がぐっと鮮明になります。

一口ごとに「蕎麦の概念が変わる」と感じさせる、蕎麦粉の魅力を極限まで引き出した逸品でした。

細挽きの蕎麦

細挽きの蕎麦は、その均一で滑らかな舌触りが特徴的で、口に含むとスルリと喉を通り抜けていきます。噛むほどにふわっと広がる上品な蕎麦の香りは、雑味がなく澄んだ印象。合わせるつゆは、かつお節の香りと旨味がしっかりと立っていて、飲み干したくなるほどの美味しさです。ひと口目は塩で蕎麦粉そのものの味を楽しみ、次にかつお節香るつゆにくぐらせれば、香りの重なりと旨味の相乗効果に思わず唸ります。食べ終える頃には、蕎麦そのものの余韻が心地よく残り、もう一枚…とおかわりしたくなる、そんな完成度の高い一皿です。

粗挽きのお蕎麦

おかわりで登場したのは、粗挽きのお蕎麦。

ざるの上に盛られた瞬間から、粒立ちのある表情と豊かな香りがふわりと漂い、先ほどの細挽きとはまた違う力強さを感じさせます。口に運ぶと、噛みしめるたびに蕎麦の殻や粒がほろほろとほどけ、香ばしさと穀物の甘みがじんわり広がっていく。香りの余韻は長く、飲み込んだあとも鼻に抜ける風味が心地よく残ります。

塩で味わえば、その素朴な旨味と香ばしさがダイレクトに感じられ、つゆにくぐらせれば、かつお節の芳醇な香りと蕎麦の風味が重なり合って奥行きのある味わいに変化。粗挽きならではの噛み応えと香りの力強さは、まさに蕎麦好きをうならせる存在感。おかわりという形で、同じ蕎麦でも挽き方による食感や香りの違いを楽しませてくれる、粋な計らいでした。

締めは、ほっとする一杯のそば湯。

茹で湯に溶け出した蕎麦の栄養と香りが、湯気とともにふわりと立ち上ります。口に含むと、柔らかなとろみと共に、蕎麦粉の甘みや香ばしさがじんわりと広がり、胃の奥まで温めてくれる。先ほどまで味わった細挽き・粗挽きの蕎麦の余韻が、この一杯でやさしく包み込まれるようです。

最後の最後まで蕎麦の世界に浸らせてくれる、まさに食後のご褒美のようなひとときでした。

まとめと感想

ここで過ごした時間は、蕎麦や料理の味だけでなく、大将の生き方そのものが静かに沁み込んでくるようなひとときでした。

岐阜・深萱ふーどの長谷川さんから学んだ多加水十割蕎麦は、細挽きの清らかさと粗挽きの力強さ、そのどちらにも大将の手の感覚が宿っていて、塩でもつゆでも、食べるごとに輪郭が変わっていく。おかわりを重ねるほど、その世界観に引き込まれていきます。

魚も野菜も、自ら漁や競りに出向き、農家の手伝いをし、ときには自分で蕎麦や米を育てようとする。そんな日々の積み重ねが、そのまま皿の上に映し出されていました。

一見すると静かで控えめな料理なのに、背景を知るほど、味わいの奥に込められた熱や想いがはっきりと伝わってくる。

ここは、蕎麦を食べる場所でありながら、大将が選び抜いた時間と手間を丸ごと味わう場所。

その奥行きは一度では到底掴みきれず、また季節を変えて確かめたくなる――そんな余韻を残す一軒でした。

予約とアクセス情報

予約方法

「そば 六郷」は完全予約制。前日までに必ず予約が必要で、FacebookやInstagramなどの公式SNSで告知される情報をもとに、電話での連絡(0978-25-4336)で受け付けています。お昼と夜、それぞれ決められた時間帯でのスタート制となっており、昼は1〜4名、夜は1名あるいは2〜4名と限られた枠の中でのみ案内されます。予約は2か月先まで受け付けているそうですが、席数が少ないため早めの連絡が安心です。

営業時間・定休日

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 営業時間 | 12:00~最終スタート 19:00 |

| 最終スタート時間 | 19:00スタートが最終の時間枠 |

| 定休日 | 不定休 |

アクセス

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 住所 | 大分県豊後高田市田染小崎4508 |

| 最寄駅 | JR日豊本線「立石駅」より約3.8km(立石駅からお店まで徒歩または車でアクセス) |

| 駐車場 | 有り |

- TAGS