CONTENTS

奈良屋町 青 について

コンセプト

福岡・奈良屋町。路地裏の一軒家に、静かに灯る「青」。

店主・金田英之シェフが手がけるのは、日本料理を軸にしながら、フランス料理の技術と、旅で培った感性が静かににじむコース。

食材は九州各地の旬を中心に、香りや温度、食感の移ろいを丁寧に重ねながら、

ときに手で包む、割る、巻くといった“食べ手の所作”も構成に取り入れることで、

ただ皿を並べるのではなく、ひと続きの体験として味わう流れが生まれている。

そのスタイルは派手な演出を排し、余白をもって語るよう。

火入れの間、盛りの静けさ、空間の呼吸にいたるまでが一貫して研ぎ澄まされており、

すべてが過不足なく、美意識に貫かれている。

料理は語らずとも、何を大切にしているかが皿から伝わる。

「青」という名にふさわしい、静かで深い料理の記憶がそこにはあります。

金田英之シェフについて─ 感性と技術を旅してきた料理人

1980年、山口県下関市に生まれた金田英之シェフ。

大学卒業後は一度、音響の世界に身を置いたものの、やがて料理という表現に惹かれ、その道へと転身。

最初の修業先は福岡のフレンチ「メゾン・ド・ヨシダ」。3年間の基礎を経て、神戸「北野ホテル」では約4年半、クラシックなフランス料理の技法を体に刻み込んでいきます。

その後、型にはまったキャリアではなく、料理を軸に“世界を見る”ことを選んだ金田シェフは、アジアからヨーロッパ、中東に至るまで旅を重ね、

なかでもバンコクのイノベーティブレストラン「Gaggan」での経験は、料理の枠組みを更新する大きなきっかけとなったと言います。

帰国後は東京「龍吟」にて5年間、今度は日本料理の精緻な技術と感性を磨く日々。

火入れ、出汁、包丁──一見、フランス料理とは異なる文脈に見えて、

金田シェフの中では、すべてが料理という“共通言語”の別の表現であることを確かめていく時間でもありました。

そして2019年。福岡・奈良屋町に「青」を開業。

旅の記憶と、和と洋の技術、素材へのまなざし、そして静かに惹き込む構成力。

すべてを皿の上に重ねながら、過剰に語らず、だが明確に芯の通った料理を生み出し続けています。

レストランの評価

「青」はオープンから数年で着実に評価を高め、外部のガイドやアワードでもその実力が認められています。

まず、「食べログアワード」では2022年から3年連続でBronzeを受賞し、2025年にはついにSilverを獲得。

BronzeからSilverへのステップアップは、シェフの研鑽と店としての成熟がしっかりと評価された証といえるでしょう。

さらに、「創作料理・イノベーティブ 百名店 2025」にも選出され、ジャンルを越えて注目を集める存在に。

加えて、フランス発のレストランガイド「ゴ・エ・ミヨ」でも2023年から2025年まで3年連続で掲載され、評価は15/20点。

九州のイノベーティブジャンルにおいて、その確かな存在感と独自性が高く評価されています。

ダイニングプレリュード

外観・エントランス

福岡・奈良屋町の細い路地に静かに佇む「青」。築80年ほどの古民家をモダンに改装した外観は、漆黒の木壁に青暖簾が映える。提灯の柔らかな光が、夜には路地をそっと照らし出し、まるで“非日常への扉”を開くかのような雰囲気を醸し出しています。

エントランスには目立たぬ小窓と控えめな引き戸。余計な装飾を削ぎ落としたデザインは、店内のしんとした緊張感をそのまま外へと引き延ばしているかのようです。入口前には植栽がさりげなく置かれ、都市の狭間に、どこか懐かしい昭和の気配が漂っています。

店内への期待を高めるたたずまいは、一歩中に入れば広い厨房を臨む9席のカウンターが迎えてくれる設えに繋がり、まさにライブ感のある“場”を体験する予告となっています。

ダイニングスペース

「青」の店内は、築70年ほどの古民家をモダンに再構築した、L字型カウンター9席のみの空間です。幅広の木製カウンターは温かみがありつつも、料理人とゲストの間に適度な距離感を残し、集中できる緊張感を醸し出します。

すべての席から厨房が見渡せるため、包丁の音、火の揺らぎ、出汁を注ぐ所作さえもが「料理の一部」として五感に届く設計。これにより、まさに“料理を演じる場”としてのリアルなライブ感が感じられます 。

装飾は極限までそぎ落とされ、照明は落ち着いた調光が主役を引き立てる作り。シンプルでありながら、空間自体が物語の幕開けを予告し、訪れるたびに背筋が伸びるような凛とした空気が漂います 。

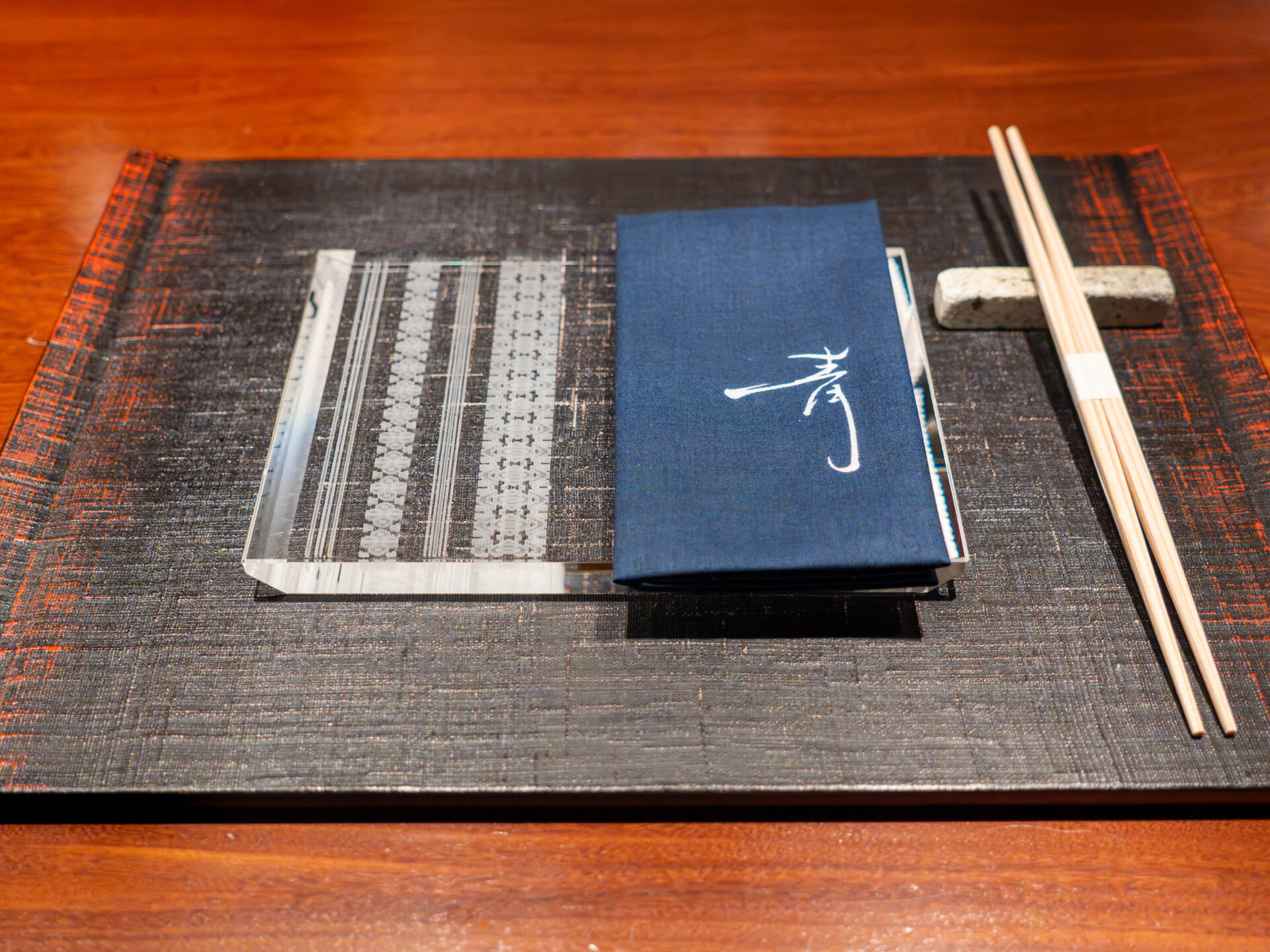

メニュープレゼンテーション

「青」の料理は、型にとらわれず、だが一本芯の通った構成で進んでいく。

フランス料理の技法を土台にしながらも、素材の扱いや味の引き出し方は限りなく日本料理的。

出汁の香り、火入れの間合い、包丁のリズム。

すべてが、皿の上に現れる前から“料理”として成立している。

コースは約15品。すべておまかせで、客ごとの好みによる調整はしない。

ただし、目の前の季節にしか出せない香りや温度が、一皿ごとに丁寧に紐解かれていく。

使われるのは、九州各地から届く旬の素材。

生産者の顔が見える野菜や魚介に加え、ときに“このこ”や馬肉、竹崎蟹といった土地色の濃い食材も登場する。

派手な演出はないが、手で巻かせる、割らせる、溶かしながら食べさせるといった「体験」が随所に織り込まれており、

食べ手が自然とその世界に巻き込まれていく設計になっている。

構成には緩急があり、食材の香りや温度が呼吸のように立ち上がる。

「五感で食べる」という言葉が安く聞こえるほどに、全身で味わう時間がそこにある。

スタータードリンクとペアリング

コースの始まりを告げたのは、

ジョゼ・ミシェル “プレミス” エキストラ・ブリュット。

ピノ・ムニエを主体としたシャンパーニュは、白い果実と焼き立てのパンのような香り、

極めてドライな口当たりの中に、繊細な余韻が広がる一本。

「青」ではペアリングも用意されており、

日本酒やナチュラルワインなど、ジャンルにとらわれず料理に応じて変化を持たせている。

過剰な演出はなく、あくまで一皿ごとの“余韻の余白”を受け止めるような提案。

一杯一杯に、確かな思想と柔らかさが宿っている。

実際に味わった料理

黒い饅頭

スタートはスペシャリテの一品。

黒い饅頭の中には、フォアグラと豚足、トリュフを閉じ込めた熱々の餡。

口に運べば濃厚な旨みが広がり、コースの幕開けにふさわしいインパクト。

この日もまた、季節の移ろいとともに記憶に残る時間を届けてくれました。

新生姜のおじや

二品目には、日本料理でいうところの“お凌ぎ”にあたる一皿。

供されたのは、新生姜のおじや。

淡い白さのなかに、ふわりと立ちのぼる香り。

口にすればすっと染み入り、冷前菜の余韻を優しくつなぐように、

体の芯へとそっと沁みわたる。

温度、塩梅、香り。どれも控えめながら、完璧。

次なる一皿への心と体の準備を、見事に整えてくれる存在でした。

ホワイトアスパラガスとムラサキウニの冷製ムース

底に忍ばせたのは、やさしい甘さのホワイトアスパラガスのムース。

その上を、大村湾で獲れたムラサキウニ、伊勢海老の頭から引いたコンソメのゼリーが覆います。

ゼリーがムースと溶け合いながら、冷製のスープとして口の中で完成する構成。

素材の力強さと繊細さが、静かに交差する一皿でした。

ペアリング:ホワイトアスパラガスのムース × 98WINEs「芒(NOGI)」

ホワイトアスパラガスのムースに合わせられていたのは、山梨・塩山に拠点を構える98WINEsの「芒(NOGI)」。

蛍烏賊と筍の春巻き

続いては、春の香りが立ちのぼる一品。

蛍烏賊と筍を包んだ春巻きは、薄衣が軽やかにパリッと香ばしく、

中からは海と山の旨みがふわりと広がります。

火入れの加減と食感のコントラストが絶妙で、

どこか懐かしさも感じるような、心地よい余韻を残してくれました。

山の恵みと海の香りが溶け合うようなこの一皿に合わせられたのは、ポルトガルのナチュラルワイン「CEBOLAL」。

素麺に見立てた長芋

桂むきにした長芋を幾重にも重ね、繊細に千切りにすることで、まるで素麺のような姿に。

その上には、オレンジ色に輝く“このこ”(ナマコの卵巣の塩漬け)がそっと添えられます。

箸で少しずつこのこを溶かしながら食すと、長芋のさっぱりとした風味に、海の旨みが重なっていく構成。

見た目の遊び心と、卓越した包丁技が光る一皿でした。

合わせられていたのは、日本酒「日日(にちにち)」。

華やかな香りは抑えられ、米のふくよかさと自然な酸がゆるやかに寄り添う。

鹿児島・のざき牛のしゃぶしゃぶ

サーロインを、出汁の中で軽やかにしゃぶしゃぶと火入れし、

とろける脂の甘みと肉の旨みをじっくり引き出したひと皿。

上には、分葱とうるいのぬた和え。

香味野菜の爽やかな酸味とともに、お肉で巻いていただく構成。

熱と香り、酸と甘みが調和し、しゃぶしゃぶという手法の美しさをあらためて感じさせてくれました。

青の酒器──「選ぶ」という、最初の所作

料理がはじまる前。

奈良屋町「青」では、一枚の木箱がそっと目の前に差し出される。

仕切られた中に並ぶのは、青の名にふさわしい、切子や色ガラスの酒器たち。

涼やかなもの、深く沈んだもの、光を強く跳ね返すもの──

同じ“青”でも、その表情はまるで違う。

このグラスたちは、単なる既製品ではない。

料理人・金田英之シェフの想いを汲み、この店のためだけに制作された作家もの。

一つひとつのフォルムや重み、カットの加減に至るまで、料理や空間との調和を考え抜かれていて、

手に取るだけで自然と背筋が伸びるような凛とした佇まいがある。

グラスは自由に選ぶことができる。

どれを選ぶか、どんな所作で手に取るか──その一瞬すら、「青」においては体験の一部だ。

そこに合わせたのが、山口・八百新酒造の「雁木 ノ弐」。

米の旨みをきちんと感じさせながら、後口にはふっと消えるキレがある。

しゃぶしゃぶの出汁のニュアンスやぬたの酸味に寄り添いながら、

肉の脂を引き締めるように整えてくれる。

馬肉

久留米の馬肉を、桜チップでふんわりとスモーク。

香りをまとわせた赤身は、しっとりと柔らかく、

久保田農園さんのハーブがその余韻をやさしく引き立てます。

米粉で焼いたクレープに包まれて登場し、

手で巻きながら頬張れば、香り・食感・味が一体となって広がる一皿。

土地の恵みと遊び心が詰まった構成でした。

合わせられたのは、オーストラリア・バロッサのショブルック・ワインズ「Poolside」。

グルナッシュ主体のロゼは、軽快な飲み口ながら、熟した苺やラズベリーの果実味、

そして微かなスパイス感とスモーキーさを内包する、実に多面的な一本。

対馬のノドグロ

対馬のノドグロは、皮目に細かく砕いた米をまぶし、炭火で香ばしく焼き上げて。

パリッとした皮の食感と、脂の乗った身のコントラストが際立ちます。

皿の下には、ノドグロの骨から引いたコンソメに春野菜を添えて。

香ばしさと旨み、季節の瑞々しさが一体となり、食べ進めるごとに味が重なっていく構成。

火と出汁の技術が静かに光る、印象的な一皿でした。

次にテーブルにそっと差し出されるのは、色とりどりの酒器──

次にテーブルにそっと差し出されるのは、色とりどりの酒器──

すべてが藤田喬平本人による作品です。

合わせられたのは、山形県の常山酒造が醸す「常山」。

米のふくよかな甘みとともに、切れ味のある後口が特徴で、

脂を纏ったノドグロの輪郭を一層際立たせ、全体に清々しい余韻を引き込む。

蛤と大葉の冷製うどん

メイン前に登場したのは、冷製うどん仕立ての一皿。

トップにはふっくらとした蛤、麺は福岡・うきは市の長尾製麺による、

まるでうどんのような弾力を持つ特製麺。

蛤の出汁に、大葉のペーストをふわりと絡め、清涼感のある香りと味わいに。

食べる前によく混ぜると、旨みと香りがまろやかに全体を包み込む。

メインへと向かう前に、軽やかに気分を整えてくれるような、

涼と余韻を宿した一皿でした。

のざき牛のヒレカツレツ

メインは、のざき牛のヒレカツレツ。

きめ細やかな赤身は、衣をまとってなおしっとりと柔らかく、

噛みしめるほどに肉の旨みが広がります。

合わせるのは、八女の玄米黒酢を使ったソース。

芳醇な酸とまろやかさが、カツのコクを引き締め、

シンプルながら力強い構成に仕上がっていました。

メインのヒレカツレツに合わせて供されたのは、

リドルフィのロッソ・ディ・モンタルチーノ 2021。

しなやかな酸とスミレの香り、程よいタンニンが

藁焼きの香ばしさや黒酢の酸味と絶妙に寄り添い、

肉の旨みを品よく引き立ててくれる一本。

竹崎蟹のスパイスカレー

締めのご飯は、竹崎蟹を使ったスパイスカレー。

タイ・バンコクの名店「Gaggan」で研鑽を積んだ金田シェフらしい、

和の流れにそっと差し込まれるスパイスのアクセント。

蟹の旨みと複雑な香りが調和し、

コースの最後にもう一度、記憶に残る驚きをもたらしてくれました。

デザート & フィナーレ

「青」の定番、飴細工

デザートは「青」の定番、繊細な飴細工。

中には、みかんとヨーグルトのムースが詰められており、

スプーンの背でそっと叩けば、軽やかにパリッと割れる仕掛け。

中からは爽やかな香りがふわりと広がり、

皿にはフレッシュなデコポンとヨーグルトのアイスクリームも添えて。

甘みと酸味、食感のコントラストが心地よい余韻を残してくれました。

デザートに合わせて登場したのは、

「geek cello 日向夏」。

甘さ控えめで、すっと抜けるような柑橘の香り。

飴細工の中に隠れたみかんやヨーグルトの酸味と寄り添い、

最後のひと口まで、清らかな余韻を残してくれるリキュール。

「余白のある甘み」で締めくくられるのも、

奈良屋町「青」らしい美しさでした。

水のような水羊羹

最後のひと口は、“水のような水羊羹”。

限りなく透明に近い佇まいで、口に含むとすっと溶けて消える繊細さ。

甘さは極めて控えめで、まるで余韻そのものを味わうような一品でした。

まとめと感想

いつも静かに始まり、気づけば深く引き込まれている。

緊張を強いるわけでも、高揚感を煽るわけでもないのに、

コースが進むごとに、自然と背筋が伸びていく。

火の入れ方、包丁の入れ方、ひと皿ごとの構成。

どれも過不足がなく、けれど決して“こなしている”印象はない。

ぬたを巻くしゃぶしゃぶも、手で包む馬肉も、

こちらの所作までもが料理の一部として仕立てられていて、

「食べる」という行為そのものが、静かに導かれていく感覚。

遊びがあるのに、ブレがない。

構成は多彩なのに、一本の芯が揺らがない。

出汁も酸も香りも、すべてが“必要だからそこにある”という潔さ。

華美ではないのに、記憶に残る理由が、確かにそこにある。

そのすごさに気づくのは、たいてい帰り道だったりする。

ふとした香りや余韻が、今日の皿を静かに思い出させてくれる。

結局また、惚れ直す。そんな夜だった。

予約とアクセス情報

予約について

「青」は完全予約制です。

予約はホームページの専用フォームからのみ受付け、電話やメールでの対応は行われません。

受付日は店舗サイトで随時案内されますが、2026年の受付はすでに終了しており、今後の受付スケジュールは未定です。

また、キャンセル待ちも受け付けておらず、空席情報はインスタグラムでの告知のみとなります。

予約キャンセルは以下の通りです:

-

1週間以内のキャンセル:コース料金の50%

-

当日キャンセル:100%

アクセス

-

住所:福岡市博多区奈良屋町4‑11‑3

-

最寄駅:

-

地下鉄空港線/中洲川端駅 徒歩5~6分

-

地下鉄箱崎線/呉服町駅 徒歩6分

-

営業日・時間

-

ディナータイム:18:00開始(17:45開場)、一斉スタート

※時間帯は日によって変更の可能性あり -

定休日:不定休

福岡のおすすめレストランはこちら

- TAGS