CONTENTS

Florilège(フロリレージュ)について

コンセプト

2023年、神宮前から麻布台ヒルズへと拠点を移したフロリレージュ。

新しい街の核となる「Green & Wellness」というコンセプトと共鳴し、サステナブルなフレンチをさらに深化させています。

料理の軸にあるのは、野菜や植物性食材を積極的に取り入れるプラントベースの発想。ただし完全なヴィーガンではなく、肉や魚、乳製品も適度に組み合わせ、多様性を尊重しながら環境負荷を抑えるスタイルです。ありふれた野菜からも新しい味わいを引き出し、発酵や酸味を効果的に用いることで印象的な一皿を生み出しています。

また、ゲストが一つの大きなテーブルを囲む「ターブル・ドット」の形式を導入。厨房を取り囲み、料理人の所作やスタッフとの会話を間近に感じられる設計となっています。料理と空間、環境意識が一体となったレストランとして、ミシュラン二つ星とグリーンスターを同時に獲得し、国内外から注目を集めています。

シェフ:川手寛康(Hiroyasu Kawate)氏

フロリレージュを率いる川手寛康シェフは1978年生まれ、東京出身。西麻布「ル・ブルギニオン」、フランス・モンペリエの「ジャルダン・デ・サンス」、そして白金台「カンテサンス」といった名店で研鑽を積み、2009年に自身のレストランを南青山で開業しました。2015年に神宮前へ移転し、そして2023年に麻布台ヒルズへと舞台を移しています。

シェフはかつての豪華で華やかな料理観に違和感を覚え、日本の生産者や素材との出会いを通じて、サステナブルな料理へと方向転換しました。野菜を主役に据えながらも肉や魚を排除しない柔軟な姿勢は、無理のないサステナビリティの形を示しています。

移転に際しては厨房や設備を刷新し、スタッフが働きやすい環境を整備。その結果として、ゲストに対してもより洗練された体験を提供できるようになりました。ミシュラン二つ星とグリーンスターを同時に得る評価は、川手氏の思想と実践が世界的に支持されていることを示しています。

レストランの評価

フロリレージュは、国内外から常に高い評価を得てきたレストランです。

ミシュランガイド東京では 二つ星 を維持し続けると同時に、環境配慮を重視する店舗に与えられる グリーンスター も獲得。料理の完成度とサステナビリティの両面で高く評価されています。

さらに、国際的なグルメランキングである Asia’s 50 Best Restaurants では、2024年にアジア第2位、2025年には第17位に選出。アジアを代表するフレンチとしての地位を確立しました。

加えて、世界的な「The World’s 50 Best Restaurants」においてもランクインを果たしており、その名は国際舞台で広く知られる存在となっています。

ダイニングプレリュード

外観・エントランス

フロリレージュの入り口は、麻布台ヒルズの街並みに溶け込むように控えめで、外からは大げさな装飾も看板も見当たりません。壁面に刻まれたロゴと小さな文字が、ここが特別な空間への入り口であることを静かに告げています。

扉を開けて中へ入ると、落ち着いたトーンで統一されたレセプションスペースが広がります。柔らかな照明に照らされる壁には、ミシュランの二つ星やグリーンスター、世界のベストレストラン50といった数々の受賞プレートが並び、店が歩んできた軌跡と評価を目にすることができます。カウンターにはトロフィーやフィギュアが置かれ、シリアスさの中に遊び心を感じさせる演出も。

空間はシンプルでありながら、訪れる人を自然と“食の舞台”へと誘う設計。静謐さの奥に重ねられた存在感が、ここから始まる体験の特別さを期待させます。

ターブル・ドット:Florilège の象徴的なスタイル

フロリレージュのダイニングを象徴するのが、ひとつの大きなテーブルをゲスト全員で囲む「ターブル・ドット」というスタイルです。

従来のレストランのように個別のテーブルに分かれて座るのではなく、長く広い一枚板のカウンターを共有することで、同じ時間と空間を分かち合う一体感が生まれます。

テーブルの中央には厨房があり、シェフや料理人たちが調理する姿が視界に広がります。ソースを仕上げる所作や盛り付けの瞬間、火の立ち上る音や香りが、料理の一部としてゲストの体験に加わっていきます。まさに「ライブ感」を味わうための設計です。

また、ターブル・ドットはゲスト同士の距離も自然に近づけます。互いの表情や反応が視界に入り、会話が生まれやすい空間に。料理人やサービスとの距離も同じく近く、料理の背景やシェフの意図を直接聞くことで、一皿ごとの理解が深まります。

単に“食べる場”ではなく、「料理を介した交流の場」として機能するこのスタイルは、フロリレージュの哲学そのもの。料理と人、空間と時間が交差する、ここにしかない食体験を形づくっています。

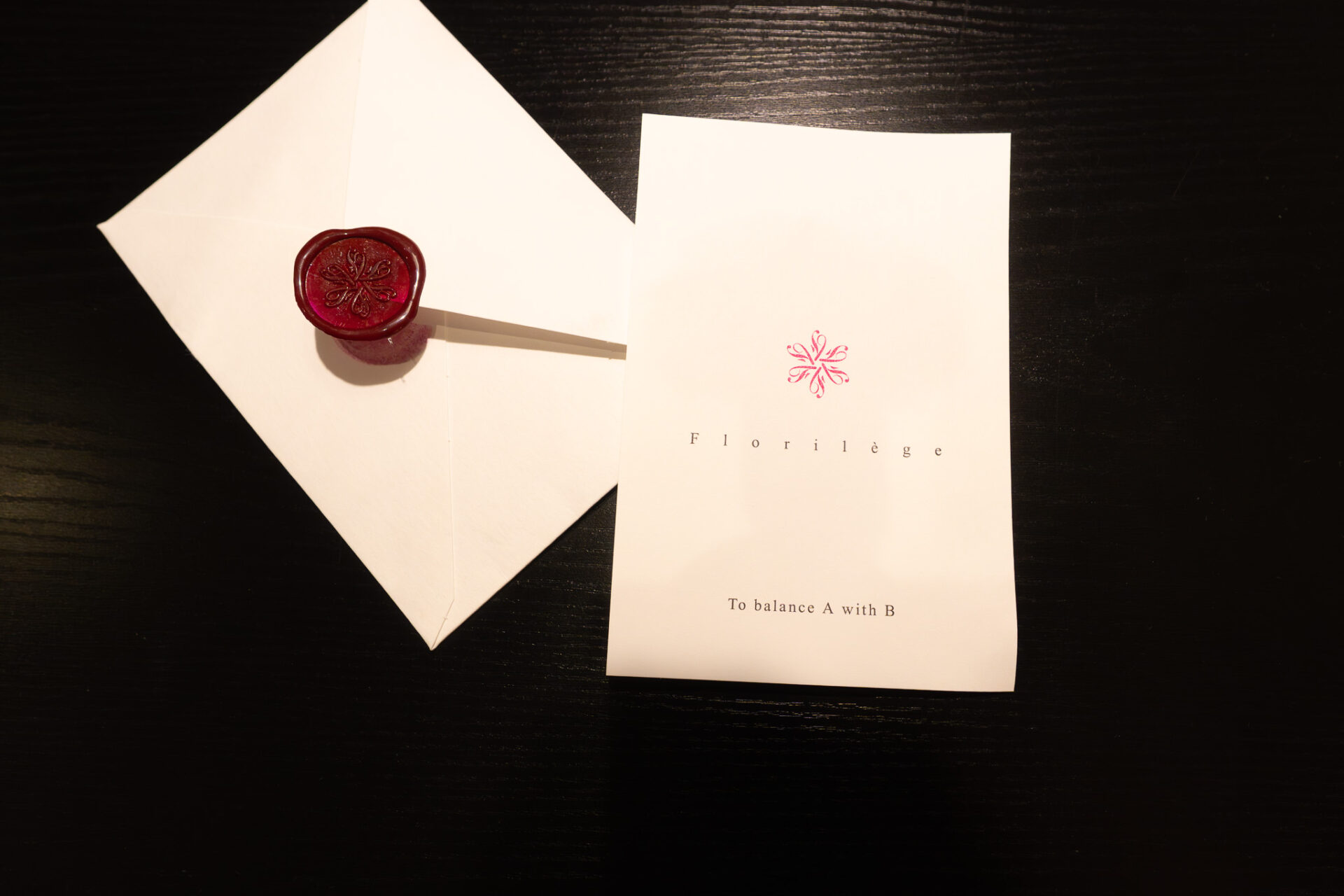

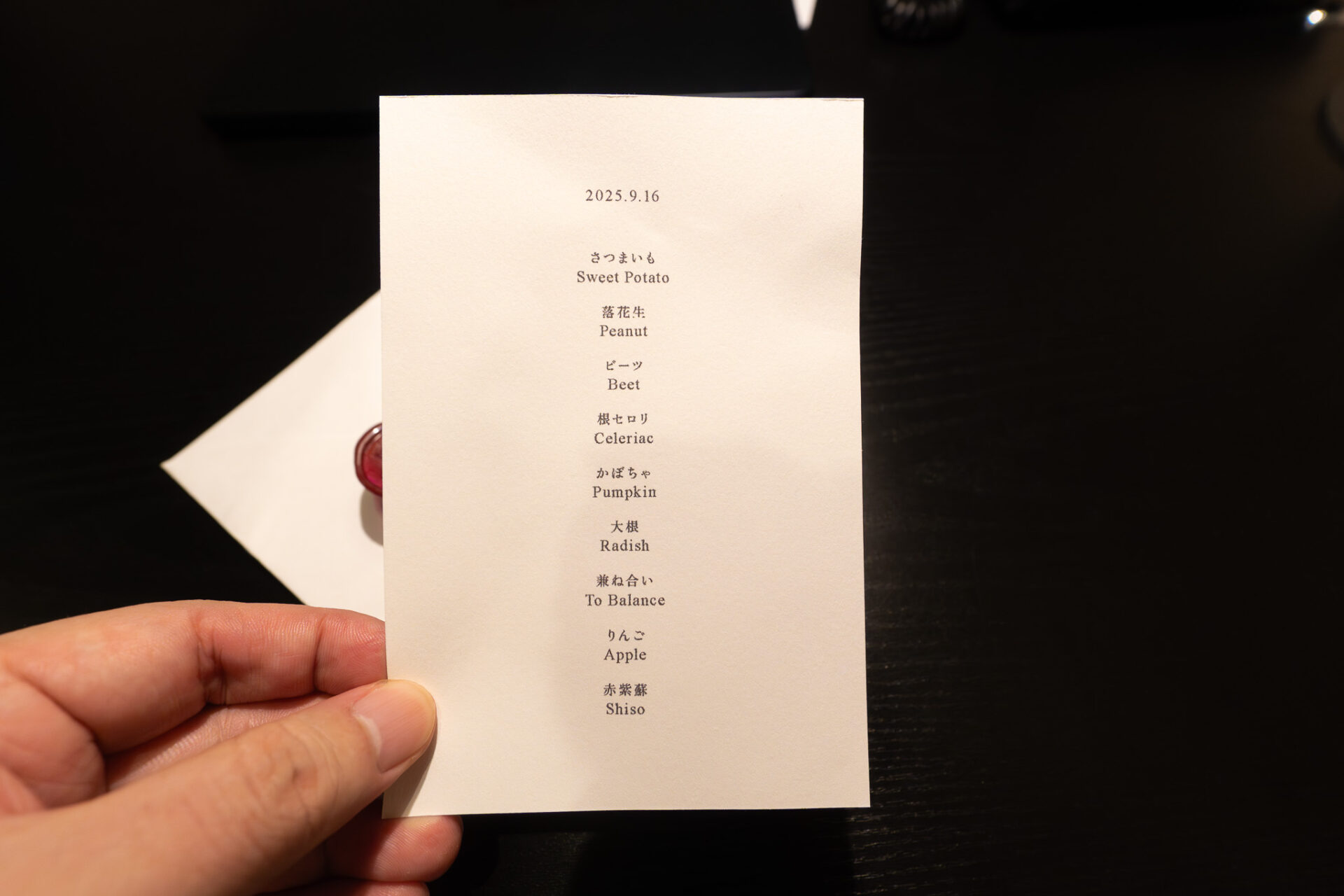

メニュープレゼンテーション

フロリレージュのコースは、ただ皿が並ぶだけではなく、シェフの思想やテーマをゲストに伝えるための「演出」として設計されています。

1. 一卓を囲むスタイル

-

店の中心に据えられた大きなカウンターテーブルを、ゲスト全員が囲む「ターブル・ドット」形式。

-

厨房のライブ感がそのまま視界に入り、料理人が仕上げる様子を間近に見られる造り。

-

料理が完成する過程からすでにプレゼンテーションが始まっているような体験です。

2. メニューの「物語性」

-

コースはただの品書きではなく、季節や日本の風土、生産者へのリスペクトを物語のようにつなぐ構成。

-

例えば「スイカとトマトのガスパチョ」や「酢締めの鯵と発酵白菜」など、日常的な食材がシェフの解釈によって再構築され、思わぬ組み合わせで提示されます。

-

一見シンプルな素材に光を当てることが、メニュー全体のメッセージとなっています。

3. 食材へのアプローチ

-

高級食材に頼らず、身近な野菜や魚を主役に据える。

-

「あえて使う」ことで食材の可能性を再発見させる意図があり、その背景や生産者の話を添えることもしばしば。

-

料理ごとに「なぜこの食材か」が語られることで、ゲストは味覚と知識の両方から体験を積み重ねていきます。

4. 見せ方とサーブの工夫

-

皿の上はもちろん、盛り付けの瞬間や仕上げの演出もプレゼンテーションの一部。

-

例えば、仕上げのソースをその場で注ぐ、ハーブやオイルを最後に香らせるといった所作が、料理の完成度を高めるだけでなく、ゲストの記憶に残る瞬間になります。

-

サービスも一方向的ではなく、ゲストとの会話や問いかけを通して一体感を生み出しています。

5. 余韻を残す締め

-

コースの最後には、小菓子や茶など、落ち着きのある一皿で静かに幕を閉じる。

-

余韻を重視したプレゼンテーションで、料理の記憶を持ち帰るように設計されています。

全体として、フロリレージュのメニュープレゼンテーションは「食べる」だけではなく、「見て・聞いて・考える」体験まで含めた構成になっています。

単なる美食の場ではなく、料理人とゲストが同じ物語を共有する“舞台”のように設計されているのが特徴です。

スタータードリンク

着席すると、まず食事の始まりに合わせるドリンクについて確認が入ります。アルコールペアリングやノンアルコールペアリングなど幅広いラインナップが揃っており、この日はノンアルコールペアリングを選択しました。

最初に供されたのは、秋らしい梨を使った一杯。シャンパーニュを思わせる淡い黄金色の液体に、梨の瑞々しい甘みと、はちみつのやわらかな香り。さらに白樺のニュアンスが奥行きを添え、果実味の奥に森の清涼感を感じさせます。

アルコールを選ばなくても、コースの始まりを華やかに演出してくれる一杯。フロリレージュらしい、季節感と物語性を兼ね備えたスターターでした。

実際に味わった料理

アミューズ

コースの始まりを飾ったのは、秋を象徴するさつま芋を使った二皿。

ひとつ目は、ローストしたさつま芋から抽出したコンソメ。澄んだ琥珀色のスープの中に、さつま芋の滋味が凝縮されています。仕上げにはバニラの香りをまとわせたクリームがのせられ、甘やかさと旨味が溶け合う、優しくも奥行きのある一杯でした。

もうひとつは、落ち葉を模した茶葉のベッドに差し込まれた小枝を引き上げると姿を現す焼き芋。外側には紫芋、中には石川県産の五郎金時が詰められています。ほくほくとした甘みと香ばしさが広がり、まるで焚き火の中で焼かれた芋を頬張るような感覚。遊び心に満ちた一皿です。

五感で秋を感じさせる二つの芋料理が、これからのコースの物語にゆるやかな導入を添えていました。

落花生のブランマンジェとカルパッチョ

次に登場したのは、二皿を組み合わせて味わう構成。

手前には、なめらかな質感の落花生のブランマンジェ。カボスのソースと、仕上げに削ったカボスの皮が爽やかな香りを添えています。落花生のコクと柑橘の清涼感が、互いを引き立て合う軽やかな一皿。

奥に置かれていたのは、トマト、シャインマスカット、オクラを薄くスライスし、マイクロハーブを散らした彩り豊かなカルパッチョ。

食べ方としては、カルパッチョのトマトやマスカットを直接ブランマンジェの上にのせて一緒に味わうことが勧められます。落花生のまろやかな風味に、果実と野菜の酸味や青さが重なり、ひと口ごとに異なる表情を楽しめる仕立てでした。

この前菜に合わせて供されたのは、マスカットと万願寺唐辛子をベースにしたノンアルコールカクテル。そこにライムの酸味と香りが加わることで、フレッシュさと軽快な苦みが同居しています。

マスカットの甘みが料理の果実味を引き立て、万願寺唐辛子の青さとライムの爽快感がブランマンジェのまろやかさを引き締める。グラスを口に運ぶごとに、料理との相互作用が広がり、食材同士の新たな表情を浮かび上がらせる一杯でした。

ビーツといくら

次の一皿は、深い紅色が印象的なビーツを主役に据えた料理。

左には塩釜でじっくり火入れしたビーツ、右には細かく刻んだビーツのタルタル。中央には鮮やかなイクラが重なり、下には卵黄をベースにした濃厚なソースが隠れています。

別皿で用意されたクレームダンジュと合わせることで、まろやかな酸味とコクが加わり、ビーツといくらの組み合わせがより一層引き立ちます。

ビーツといくらの料理に合わせたのは、ザクロとクランベリーをベースにしたノンアルコールドリンク。深紅の色合いが料理と呼応し、爽やかな酸味が全体を引き締めます。

トップにはフレッシュなわさび菜があしらわれていますが、辛味は水に漬け込むことで和らげられ、ハーブのような清涼感だけが引き出されています。

料理の持つ甘みやコクに、フルーティーな酸味と青々しい清涼感が重なり、口の中に新しい調和が生まれる一杯でした。

パン

温かい袋に入れられて提供されたのは、2種類のパン。

ひとつは酒粕を使用したふんわりとした白い蒸しパン。やわらかくほんのりと甘みがあり、和のニュアンスを感じさせます。

もうひとつはライ麦を使った香ばしい茶色いパンで、しっかりとした食感と穀物の旨味が広がります。

それぞれに合わせるのは、動物性バターまたは大豆由来のバター。お好みに合わせて選べる形で提供され、料理の合間に味わうことで、コースの流れに心地よいリズムを与えてくれました。

根セロリと洋梨のチーズケーキ

根セロリと洋梨を薄くスライスし、ミルフィーユのように重ねた層をベースにしています。見た目はまさにチーズケーキを思わせますが、上にはアオリイカやセロリのスライス、さらに香り高い白トリュフを削りのせて仕上げられています。

ソースはマスカルポーネチーズにカラマンシービネガーを合わせ、ミルキーさと酸味をバランス良く調和。根菜と果実の甘み、海の食材、トリュフの香りが重なり合う、遊び心と洗練を感じさせる一皿でした。

ノンアルコールペアリングとして合わせられたのは、発酵させた青リンゴをベースにした一杯。白ワインをイメージして仕立てられており、レモングラス、レモンバーベナ、ミントなどのハーブを漬け込むことで、爽やかさと清涼感が加わっています。

チーズケーキ仕立ての料理のミルキーさやトリュフの香りに、果実の発酵由来の奥行きとハーブの余韻が寄り添い、軽やかにバランスを取っていました。

かぼちゃと舞茸のスープ

器の中央に置かれているのは、丁寧に仕上げられた かぼちゃのニョッキ。かぼちゃそのものの甘みと香ばしい焼き目がアクセントになっています。まわりには、旨味が凝縮された 舞茸のスープ が注がれ、香り高いきのこの風味が全体を包み込みます。

さらに、別皿には パンプキンシードのムース が添えられ、ナッツのようなコクと軽やかな口当たりが楽しめる仕立て。ニョッキとスープ、そしてムースを一緒に口に運ぶことで、素材の甘み・香ばしさ・旨味が重なり合い、奥行きのある味わいに仕上がっています。

このお料理に合わせたノンアルコールペアリングは、野菜をベースに仕立てたお茶 です。

焙煎のニュアンスや土の香りを思わせるような深みを持ちながらも、澄んだ口当たりが特徴。かぼちゃの甘みや舞茸の旨味を邪魔せず、むしろ一層引き立てる役割を果たしています。

スープの温かみと野菜茶の余韻が調和し、まるで一皿が一つのコースのように完結する、非常に洗練されたペアリングになっています。

旨味や香りを抽出して“お茶”として表現するこのアプローチも、フロリレージュの哲学のひとつ。素材を料理にとどめず、飲み物へと昇華させることで、食体験全体がひとつの物語として完結します。

大根のパイ包み

大根をじっくりコンフィにし、大根餅とともにパイ生地で包み込み、香ばしくフリットに仕立てた一品。仕上げに昆布のパウダーをまとわせ、トップには“畑のキャビア”と呼ばれるとんぶりをあしらっています。

ソースは日本の伝統調味料である煎り酒をベースにしたもので、周囲にはクレソンオイルが鮮やかな彩りを添えます。別皿のクレソンサラダには根セロリやハーブを合わせ、茎の部分にはベルガモットのピールを忍ばせてアクセントを加えています。

パイの香ばしさ、大根の柔らかさ、ソースの酸味と旨味、ハーブの清涼感が重なり合う、和と洋が交差する独創的な料理です。

メインのお肉は鹿児島産黒毛和牛

鹿児島産黒毛和牛ロースのメインディッシュ。

コースの途中で一度、塊肉の状態を見せていただき、仕上げて提供されます。

玉ねぎなどを使ったソースが肉の旨みを引き立て、付け合わせには冬瓜や根セロリのピュレ、きゅうりのピクルス、ハーブが彩りを添えています。

別皿では付け合わせとして、根セロリと豆腐を合わせたものにフレッシュなパッションフルーツとチュイルを重ね、爽やかな酸味をプラス。

ペアリングには赤ワインをイメージしたノンアルコールドリンク。赤ワインから感じられるスパイスの風味に、醤油の旨みを重ね、さらにビーツの風味を加えて深みのある味わいに仕立てられています。

ただ、ここで少し不思議に感じたのは、同じフロアでもテーブルごとにメインが異なっていたこと。ある席には鴨、別の席には蝦夷鹿が出されており、選択肢が用意されているわけではなく、あらかじめ勝手に決まっているようでした。

その日の最良の肉を割り振っているのか、あるいは多様性を演出しているのかもしれませんが、ゲストの立場からすると「今日は鴨がよかったな」と思ってしまう人もいるのではないでしょうか。意図は理解できるようでいて、どこか釈然としない感覚が残る提供の仕方でした。

デザート & フィナーレ

りんごのタタン

パリッとしたパイ生地の上に、キャラメリゼしたりんごを使ったタタン。

その上にはカスタードクリームと、りんごとはちみつを合わせたクリームが重なります。仕上げに凍らせた薄切りのリンゴが幾重にも並べられ、まるで鱗のような美しい層を描きます。

見た目はシャープでありながら、一口ごとにキャラメリゼの香ばしさ、りんごの酸味、クリームのまろやかさが重なり、口の中でやさしくほどけていくようなデザートでした。

赤紫蘇とカカオのデザート

鮮烈な赤紫蘇のゼリーシートに包まれた姿は、それだけで視線を奪う美しさ。中にはホワイトチョコレートムース、ルバーブのコンポート、アマゾンクランベリーが隠れ、切り分ける瞬間に驚きと喜びが広がります。仕上げの赤紫蘇のソースが全体をまとめ上げ、清涼感と奥行きを演出。華やかでありながら品格を失わないこの一皿には、ただ感嘆するほかありませんでした。

小菓子

最後に供された焼き菓子とお茶菓子は、静かな余韻を残すような構成でした。

小さな木皿にのせられた琥珀糖は、桃の香りをまとい、手で持って食べることが推奨される可憐なひと口。

さらに、奥にはフィナンシェやほおずきのグラサージュが控え、艶やかで愛らしい姿を見せます。

加えて、ブルーベリーと発酵あんこを寒天でかためた羊羹風の菓子は、和と洋を繋ぐような余韻を漂わせる存在。

最後の一口まで「余白の美」を感じさせ、シェフの流儀がデザートにまで行き届いていることが伝わってきました。

まとめと感想

今回のフロリレージュでの体験は、料理をただ食べるのではなく、哲学や物語を五感で味わう時間でした。

序盤から野菜の滋味を引き出したコンソメやノンアルコールペアリングに驚かされ、食材を液体やお茶へと変換する発想に「野菜をどう生かすか」というシェフの信念を感じました。

デザートは一転して高揚感のクライマックス。りんごのタタンの端正な造形美、赤紫蘇とカカオの組み合わせがもたらす鮮烈な驚き。特に後者は見た目のインパクトと味覚の奥行きが融合した圧巻の一皿で、思わず感嘆の声が漏れるほどでした。

最後に供された小菓子は余韻を大切にするかのように穏やかで、琥珀糖やほおずきのグラサージュに至るまで、隅々に遊び心と調和を感じます。

総じて、フロリレージュのコースは「食材の命をどう未来へつなげるか」という問いかけそのものでした。革新性の中に伝統が息づき、一皿ごとに記憶に残る物語があり、食後には深い充足感とともに考えさせられる余白が残りました。

予約とアクセス情報

予約方法

-

オンライン予約が可能。毎日0:00(JST)から、1 か月先までの席を順次解放しています。

-

公式サイトの「Reservations」ページから日時・人数を選択。なお、満席の日は予約不可となります。

-

予約時の注意点:当日変更やキャンセル、人数の減少には100%のキャンセル料が課される場合があります。

-

最大人数は4名まで。中学生以上の来店が対象。プライベートルームはなく、すべて共通テーブル(カウンター)形式です。

アクセス情報

-

住所:東京都港区虎ノ門5-10-7 麻布台ヒルズ ガーデンプラザD 2階。

-

最寄駅:東京メトロ日比谷線「神谷町駅」出口5、または「六本木一丁目駅」から徒歩圏内。

-

店内は、オープンキッチンを囲むカウンター形式(「ターブル・ドット」スタイル)で、料理人の所作を目の前に感じながら食事ができます。

営業時間

-

昼:12:00 〜 15:00(ラストオーダー12:30)

-

夜:18:00 〜 22:00(ラストオーダー18:30)

-

定休日:月曜日/不定休あり。予約時にカレンダーで休業日を確認することを推奨します。

- TAGS