CONTENTS

茶懐石 温石について

コンセプト

静岡・焼津の閑静な住宅街にひっそりと佇む「茶懐石 温石」。

茶懐石の精神を軸に据えつつも、形式にとらわれず、季節の移ろいや素材の持ち味を繊細に表現する料理が特徴です。

店内に足を踏み入れると、静謐な空気とともに、凛とした時間が流れ始めます。

派手な演出や過度な装飾はなく、器の選定や盛り付けの余白に至るまで、洗練された美意識が感じられます。

旨味や香りの重なり、温度の変化、間の取り方に至るまで、茶の湯の精神を根底に据えた繊細で抑制の効いたコース構成。

焼津という土地の海や山の恵みを取り入れながら、その“場”に流れる空気と調和する一皿が、静かに、そして確かに記憶に刻まれていきます。

食事を「もてなし」の原点と捉え、余韻と余白を大切にする——

それが、「温石」という名の所以なのかもしれません。

杉山乃互(だいご) 大将

焼津の地に根ざし、地元の魚と茶懐石の精神を静かに融合させる「茶懐石 温石」。その厨房を預かるのは、1984年焼津生まれ、二代目大将の杉山乃互さん。

祖父母が営んだ蕎麦処を父の代で懐石へと転じた店の歴史を背負い、高校時代にはすでに料理人の道を志す。卒業後は東京・目白の名割烹「和幸」で6年間修業を積み、2008年に帰郷。以来、地元の恵みに真摯に向き合いながら、父とともに厨房に立ち、現在は店の要として腕を振るう。

料理の核を成すのは、焼津が誇る鮮魚店「サスエ前田魚店」との信頼関係。魚の個体ごとの状態に応じて、火入れや仕立てを変える緻密な仕事は、まさに職人の真骨頂。中でも、鱗を揚げ、身を炭で焼き、煮付けの要素を加えた「金目鯛の鱗焼き」は、技と素材の対話から生まれるひと皿。

2019年には店舗を全面改装。古民家の趣を残しながら、現代的な感性を加えた空間は、杉山さんの料理と共鳴する静けさと温もりに包まれている。

技巧をひけらかすことなく、素材と誠実に向き合う姿勢。柔和な佇まいと、芯のある一皿一皿が、訪れる人の心をほどき、多くの食通を惹きつけてやまない。

レストランの評価

、日本最大級のグルメサイトが主催する「The Tabelog Award」では、

2020年にBronzeを皮切りに、Silverを経て、2023年からは3年連続でGoldを受賞。

同時に、「食べログ 日本料理 EAST 百名店」にも繰り返し選出されており、静岡のみならず東日本を代表する一軒としての地位を確立しています。

さらに、世界的レストランガイド『ゴ・エ・ミヨ 2025』では、

大将・杉山乃互(すぎやま だいご)氏が、「明日のグランシェフ賞(Grand de Demain)」に選出。

日本料理の技法と茶懐石の精神を融合させながら、地元・焼津の食材と真摯に向き合う姿勢が評価されました。

特に、地元の名魚店「サスエ前田魚店」との連携による魚の扱い、繊細な火入れ、器使いなど、

一皿一皿に込められた緊張感と静謐さが、杉山氏ならではの“引き算の美学”として国内外から称賛を集めています。

華やかな広告や外向きの演出に頼ることなく、

ただ、目の前の料理とお客様に向き合い続けてきた年月が、こうした評価へと繋がっています。

ダイニングプレリュード

外観・エントランス

焼津の住宅街を歩くと、ふと現れる土壁と深い暖簾。

「茶懐石 温石」の入口は、まるで茶室へと至る路地のように、日常と非日常の境界をゆるやかに曖昧にしてくれます。

控えめに灯る看板と、しっとりと湿り気を帯びた植栽。

路地奥へ進むにつれ、空気がすっと変わり、心が整っていくのを感じます。

格子戸を抜けた先には、侘びの美学が息づく小さな庭。

竹垣と飛び石、低く抑えられた照明が、客を一歩ずつ“もてなしの時間”へと導いてくれます。

そのたたずまいは、主張しすぎることなく、ただ静かに、美しく。

料理をいただく前から、すでに“温石らしさ”は始まっています。

ダイニングスペース

杉板の床に、節の美しい一枚板のカウンター。

中央には炭火の炉が切られ、調理の所作を真正面から味わうことができる舞台のような構え。

ここは、杉山大将が“もっとも美味しい瞬間”を逃さず届けたいと考え、かつての個室営業から切り替えて設けた新たな空間です。

席に着くと、手前に置かれるのは丸盆と箸、そして小さな箸置き。

無垢の木が放つ静かな存在感に、これから始まる食の時間への期待が自然と高まります。

メニュープレゼンテーション

「温石」で供されるのは、その日のために組まれたおまかせのコース。

決まった献立はなく、季節の移ろいと、その時もっとも状態のよい素材に合わせて、杉山大将が構成を決めていきます。

駿河湾の魚、地元の野菜、遠州の山の恵み——。日々届く食材と対話しながら、料理は静かに、そして必然的にかたちづくられていきます。

先付から八寸、椀物、焼物、そして釜炊きのご飯まで。

流れるように展開される一連の皿には、温度のコントラスト、香りの立ち上がり、器の手触りまでもが織り込まれ、

ただ食べるという行為を超えて、「場をいただく」という体験へと昇華していきます。

茶懐石の枠組みを土台にしながらも、格式に縛られない自由さと、芯の通った構成力。

「おまかせ」だからこそ、その日、その時間にしか出会えない一期一会の食卓が、ここにはあります。

スタータードリンク

最初にいただいたのは、よく冷えた生ビール。

和らいだ灯りと木の香りに包まれながら、口当たりのやさしい一杯が、静かに食事のスイッチを入れてくれる。

実際に味わったお料理

鯵の胡瓜巻き

コースの幕開けを告げたのは、焼津で水揚げされた鯵を胡瓜で巻いた一品。

しっとりと脂ののった鯵に、薄く剥いた胡瓜の清涼感が静かに寄り添い、

その上にちょんと添えられた梅肉が、全体をやさしく引き締めるアクセントに。

口に含むと、魚の旨味、胡瓜の食感、そして梅の酸が一体となってほどけていく。

最小限の構成ながら、素材の重なり方に芯のある美しさを感じさせる一皿でした。

ジンドウイカの炭火炙り

イカ墨生姜と菜の花、自家製マスタード添え

続いて登場したのは、ジンドウイカを炭火でふわりと炙った一皿。

噛むとほどけるような柔らかさと、炭の香ばしさ。

その上からかけられたのは、自家製のイカ墨生姜ソース。

イカ墨のコクに生姜の爽やかな辛みが重なり、静かに深みを帯びた余韻が残ります。

付け合わせには、春の名残を感じさせる菜の花と、やさしく酸味の効いた自家製マスタード。

野の苦味と発酵の風味が、主役のイカに寄り添いながら、ひと皿の景色を立ち上げていました。

シンプルでいながらも、火入れ、香り、温度、すべてが緻密に組み立てられた、

“温石らしさ”を感じる一品です。

日本酒の時間へ

「開運 にごり酒」とともに

静かに料理が進むなか、ここで供されたのは、土井酒造場(静岡)の「開運 にごり酒」。

にごりならではのやわらかな甘みと、米の旨味がじんわりと広がる一杯。

グラスで供されることで、香りのふくらみや余韻まで、繊細に感じとることができます。

少しふくらみのある発泡感が、イカ墨やマスタードのニュアンスをやさしく包みこみ、

料理と酒が自然と重なり合う、調和の時間へと導いてくれる。

この一杯を境に、温石の夜がさらに深まっていきます。

焼津産 鱧の生つくね

ローストした葉玉ねぎを添えて

焼津で揚がった鱧を骨切りせず、生つくねに仕立てた一皿。

細やかにたたかれた鱧の身は、ふんわりとした口当たりの中にもしっかりとした弾力を感じさせ、

その繊細な甘みが、噛むほどにじんわりと広がっていきます。

上からふりかけられたのは、香ばしくローストされた葉玉ねぎ。

火入れによって引き出された青々しい香りが、鱧のやさしい味わいに奥行きを与え、

一見素朴な構成ながら、印象に残る一皿へと昇華させています。

加えるでもなく、削るでもなく。

引き出すということの本質を見せてくれるような、静かな説得力のある一品でした。

白甘鯛のお椀

椎茸とわらび、山椒の芽の香り

供されたのは、白甘鯛を主役に据えたお椀。

しっとりと火の通った白甘鯛は、ほどけるような繊細さの中に、しっかりと旨味を湛え、

その下に静かに潜む椎茸とわらびが、山の滋味をそっと支えます。

出汁に溶け込む素材の重なりは決して出すぎず、

最後に添えられた山椒の芽が、ひと呼吸遅れてふわりと香り立つ。

春から初夏へと向かう季節の空気を映したような、澄んだ味わいのお椀でした。

お造り

鰆の炙りと泥障烏賊(どろばいか)、ハマボウフの香り

お造りとして供されたのは、鰆の炙りと泥障烏賊という、海の恵みを静かに並べた一皿。

炭でふんわりと香ばしさをまとわせた鰆は、脂の甘みと香りがじわりとにじむ。

一方の泥障烏賊は、ねっとりとした舌触りの中に、ほのかな甘みと海の香りが広がり、対照的な味わいの構成が印象に残ります。

そっと添えられたのは、ハマボウフ。

初めて口にするその野草のような香りが、魚の旨味に立体感をもたらし、

口中にすっと抜けていく余韻まで、計算されたような鮮やかさがありました。

素材の質、火の入り、香りの重ね方——

どれを取っても、研ぎ澄まされた選択の連続が、この一皿に凝縮されています。

ヒラアジの蓮根包み揚げ

こんがりと揚げられた球体の断面には、しっとりとしたヒラアジの身が美しく詰まっている。

それを包むのは蓮根。

蓮根のほんのり粘りとシャクッとした食感が、魚のふくよかな旨味と絶妙なバランスを成しています。

添えられたのは山葵と塩のみ。

何も足さずとも、素材そのものの味わいが明確に立ち上がる、潔い構成。

揚げ物でありながら油の重さをまったく感じさせず、

香ばしさと淡白さの間を繊細に行き来するような、印象深い一皿でした。

初亀 特別純米 無濾過生原酒

ここで合わせていただいたのは、初亀(はつかめ) 特別純米 無濾過生原酒。

静岡・島田の地で400年近く続く老舗蔵「初亀醸造」が造る、地元に根ざした一本です。

生原酒ならではの力強さがありながら、輪郭は柔らかく、米の旨味と酸のバランスが心地よい。

脂の乗った鰆や、コクのあるヒラアジなど、魚介の持ち味を損なうことなく、そっと寄り添うような存在感。

温石の料理と同じく、主張しすぎず、でも確かな輪郭を持つ。

そんな一杯が、コースの中盤に凛とした抑揚を与えてくれました。

鰤のしゃぶしゃぶ

新玉ねぎとともに

しっとりと艶を湛えたぶりの切り身に、薄くスライスされた新玉ねぎを添えて。

目の前でさっと火を通し、脂がほどよく溶けるタイミングで供されるぶりのしゃぶしゃぶは、

温かさと生の境界線を見極めるような、繊細な火入れが際立つ一品でした。

新玉ねぎの甘みとみずみずしさが、ぶりの厚みある旨味に瑞々しさを添え、

噛むごとに、まるで出汁を含んだように、滋味がゆっくりと広がっていく。

“煮る”のではなく、ほんの一瞬“触れる”ような湯通し。

その一手間の中に、温石ならではの感性が垣間見えるような一皿でした。

朝採れズッキーニの炭火焼き

一見すると何気ない焼き野菜。

けれど、それが「朝採れ」である理由を知った瞬間、この一皿の意味が変わる。

供されたのは、朝一番で収穫されたズッキーニの炭火焼き。

収穫から数時間以内の高い水分量があってこそ、炭火の高温に負けず、

表面を焼き締めつつ、内側には瑞々しさを閉じ込めることができるという。

噛めば、ぱんと弾けるようにみずみずしく、甘みがあり、香ばしい。

そのままでも、何もつけずに味が成立するほどの存在感。

ズッキーニの概念を覆す一皿として、強く印象に残りました。

のどぐろの炭火焼き

実山椒醤油を添えて

ふっくらと脂を蓄えたのどぐろに、じっくりと炭火で火入れを施したひと皿。

皮目はパリッと香ばしく、身はしっとりと、まるで蒸したかのような柔らかさ。

火の力を借りながらも、素材の輪郭を決して崩さない。そんな“技”を感じさせる一品でした。

添えられたのは、実山椒を利かせた自家製の醤油だれ。

噛み締めるごとに、のどぐろの脂と実山椒のほのかな苦味が交わり、

最後にはじんわりとした余韻だけを残してすっと引いていく。

料理人の呼吸と素材の命のあいだに火が入る、その静かで確かな一瞬を味わうような、

まさに温石の真骨頂ともいえる一皿でした。

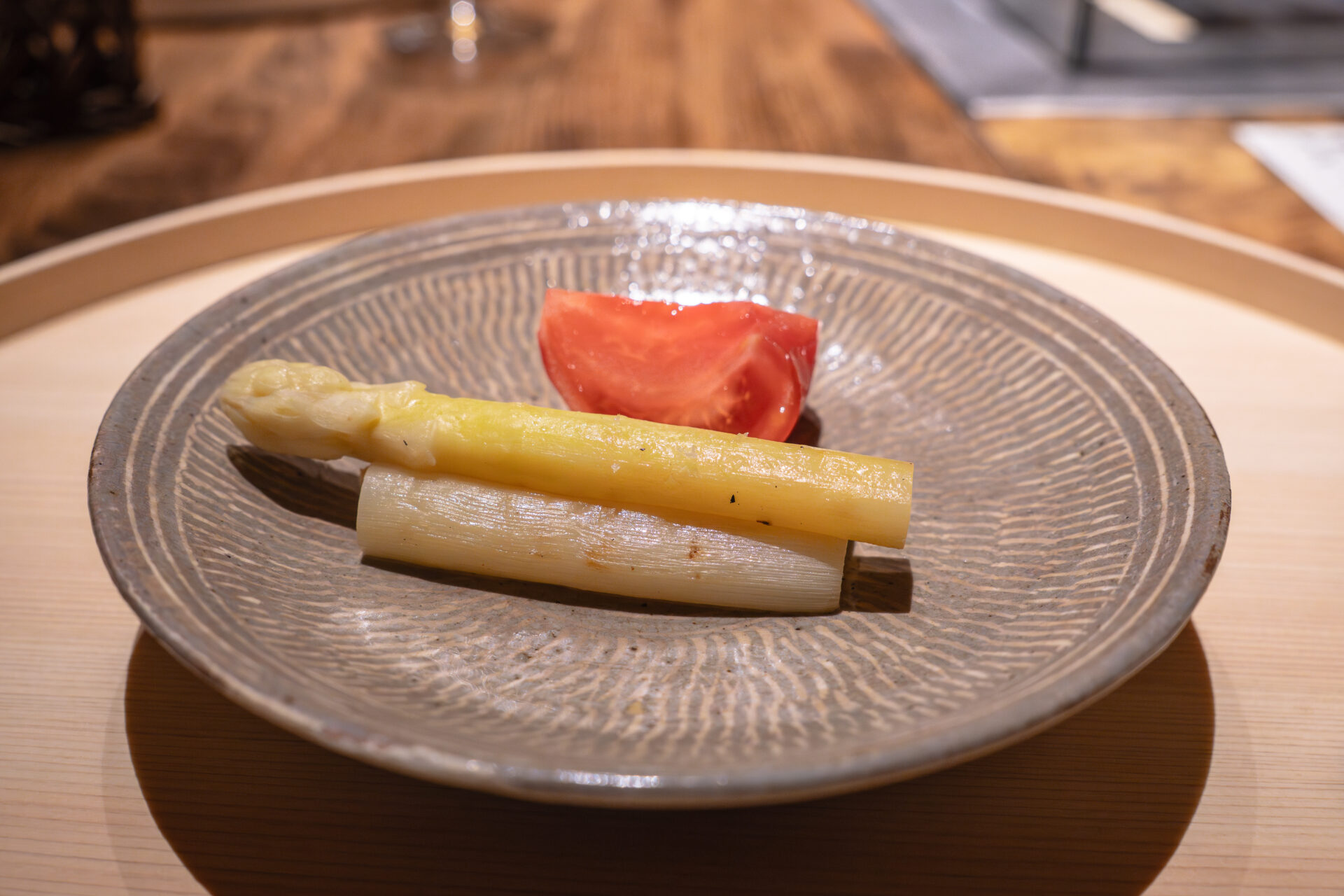

ホワイトアスパラとトマト

アスパラの出汁とともに

焼き物の余韻を引き継ぎながら、次の展開へと橋をかけるように供された、ホワイトアスパラとトマトの一皿。

添えられたのは、なんとそのアスパラから丁寧に引いた出汁。

野菜とは思えないほどのコクと旨味、わずかに甘みを含んだスープは、まるでコンソメのような濃度を感じさせつつ、

後味はすっと消えていくような清らかさ。

アスパラの質感、トマトの酸、そして出汁との一体感。

“口直し”という役割を超え、一品の料理としての完成度をもった、静かに心を打つ構成でした。

麒麟山「紅葉」

淡麗長期熟成大吟醸(季節限定/麒麟山酒造)

コースも後半に差し掛かった頃、グラスに注がれたのは、

新潟・東蒲原郡の麒麟山酒造が手がける季節限定酒「紅葉(こうよう)」。

長期熟成された大吟醸酒でありながら、驚くほどの軽やかさ。

その奥にじんわりと広がる旨味と、すっと引いていくキレの良さが、

炭火焼ののどぐろやホワイトアスパラの出汁のような、温石の料理に寄り添っていきます。

「淡麗辛口」の代名詞ともいえる麒麟山らしさの中に、

熟成による丸みと深みが重なり、しっとりと秋の気配を帯びた味わい。

まさに季節を飲むという表現がぴったりの一杯。

茶懐石の流れに静かに調和する、見事な選酒でした。

にえばな

炊き上げたばかりのご飯を、ほんのひと匙。

まだ芯が残るほどの状態で供される、「にえばな」。

知床牛の炭火焼き

メインに登場したのは、北海道・知床産の赤身肉を用いた知床牛の炭火焼き。

鉄串に刺した肉を、炭火台の上空に吊るし、遠火と直火を使い分けながら火を入れる。

瞬間ではなく、時間と空気に委ねるように、ゆっくりと芯まで火を通し、さらに低温で休ませて仕上げることで、

赤身は驚くほどしっとりとやわらかく、滑らかな口当たりに。

添えられたのは、山菜や葉野菜など、野山の気配を感じさせる青みたち。

噛みしめるほどに、草木の苦味や香りが立ち上り、牛肉の旨味に心地よい陰影を添えていました。

力強くも決して主張しすぎない。

コース全体の静かな流れの中で、ひとつの頂点を描くような存在感のある一皿でした。

筍ご飯と鰤の漬け丼

締めに供されたのは、季節を映す二種のご飯。

ひとつは、柔らかく炊かれた筍ご飯。

瑞々しくほんのり甘みを含んだ筍に、木の芽の香りがふわりと重なり、

春の名残を閉じ込めたような一椀でした。

もう一方は、贅沢に盛られた鰤の漬けをのせたご飯。

艶やかに切り出された鰤は、米の余熱でほんのりと脂が溶け、

漬けの旨味とともにしっとりと口中に広がっていきます。

添えられたのは、出汁の利いた味噌椀と、歯ざわりもやさしい香の物の盛り合わせ。

どれもが強く主張せず、それぞれの役割を静かに果たしてくれるような、穏やかな締め括り。

構成に一切の無駄がなく、最後まで気持ちよく食を終えられる。

まさに「温石」の流儀がにじむ終盤の一幕でした。

デザート & フィナーレ

静岡産の苺「きらぴ香」

香りの強さと甘みのバランスが抜群で、その名のとおり“きらり”と艶めく美しい果皮と、口に入れた瞬間に広がる“ぴか”っとした華やかな香りが印象的。

瑞々しくも濃厚な果汁が舌にのり、酸味は控えめで、後味まで心地よく残る。

和のコースの締めにふさわしい、上品な甘みが口福感をさらに高めてくれました。

カステラ

さらに「〆にタケノコです」と添えられたのは、なんと筍に見立てたカステラ。

しっとりと焼き上げられたカステラの三角形が、まさに春の山を想わせるユニークな演出。

大将の茶目っ気に思わず笑みがこぼれるひと幕でした。

最後は、一服の抹茶で静かにフィナーレ。

香り高くまろやかな一杯が、コース全体の余韻をしっとりと包み込みます。

まとめと感想

全体を通して、素材の魅力を丁寧に引き出す炭火の火入れと、旬の香りを巧みに重ねた一皿一皿に感動の連続。

ジンドウイカの炙りに添えた自家製のイカ墨生姜、白甘鯛と山椒の香りが重なるお椀、炭火でしっとりと火入れされたのどぐろなど、香りと食感のコントラストが心地よく、春の訪れを五感で味わう構成。

中でも特に印象に残ったのは、知床牛の火入れ。

炭火台の上空でじっくりと休ませながら火を通すことで、肉の旨味が閉じ込められ、しっとりとした仕上がりに。噛みしめるごとに広がる力強い滋味に、ただただ頷くばかり。

筍ご飯や“にえばな”といったご飯ものの丁寧さも嬉しく、静岡産きらぴ香の上品な甘み、そして筍に見立てたカステラで締める遊び心にも、最後まで惹き込まれました。

静けさと温かみが共存する空間の中、料理人の真摯な所作と丁寧な接客が全体の空気をより心地よいものに。

炭火の香りとともに記憶に残る、特別なひとときでした。

予約とアクセス情報

アクセス情報

住所:静岡県焼津市本町6-14-12

最寄駅:

JR焼津駅から徒歩約20分(約1.3〜2km)

東名焼津インターから車で約15分

駐車場:4台分あり(乗り合わせ推奨)

営業時間・定休日

項目 内容

昼スタート 12:00~(~15:30)

夜スタート 18:30~(~21:30)

定休日 日曜および隔週月曜/不定休あり

※開始時間により終了時間は前後する場合があります。

予約方法

完全予約制で、仮押さえ不可。すべて本予約が必要です

公式サイト(TableCheck)からログイン予約

メールフォームによる予約(希望時間・人数・希望欄に小食の旨を記載可能)

予約可能期間:毎月1日から2ヶ月先末日分まで受付 。

- TAGS