CONTENTS

片折(かたおり) について

コンセプト

金沢の町家街にひっそりと佇む、日本料理「片折」。

この店が紡ぐのは、派手な演出や技巧に頼らず、食材の持つ力に深く耳を傾ける“引き算の料理”。北陸の豊かな風土と向き合い、日々の一期一会を丁寧に形にする、唯一無二の一軒です。

片折の料理は、素材の声を聴きながら、余計な手を加えずに本質を立ち上げるもの。

「引きの美学」とも言うべきその姿勢は、飾り気を排した一皿一皿に強く滲み出ています。

特筆すべきは、地産地消への徹底ぶり。

大将自ら能登や氷見、珠洲など北陸各地へと足を運び、早朝の市場で漁師や農家と直接対話を交わしながら、その日使う食材を仕入れています。魚は活〆、野菜は露地物、調味料に至るまで“北陸の今”を集めた構成。その土地の旬を、最も自然な形で皿に昇華させています。

空間にも、金沢らしい美意識が息づきます。

昭和初期の町家を改装した店内は、石川県の県木「アテ」を使った美しいカウンターに、金沢城の石垣と同じ「戸室石」の床。椅子には北欧アンティークを配し、和とモダンが絶妙に調和。調理音が静かに響く中、料理と対峙する時間に身を委ねることができます。

また、女将である裕美さんの所作にも目を奪われます。料亭「つる幸」で学び、調理場経験もある彼女のもてなしは、静かで柔らかく、芯のある心遣い。まさに、夫婦で創り上げた一枚の作品のような空間です。

大将・片折 卓矢氏|信念を貫く職人の背中

富山・氷見出身の片折卓矢氏は、金沢の名店「つる幸」で11年にわたり研鑽を積み、副料理長として現場を任されるまでに。さらに「玉泉邸」では料理長としても活躍し、ミシュラン星も獲得。満を持して2018年に独立、金沢に「片折」を開きました。

開業当初は、認知度も資金も十分とは言えず、席が埋まらない日も少なくなかったと言います。

それでも「食材を信じ、無理をしない料理」を貫き通すことで、徐々にファンが増え、今では全国から食通が足を運ぶ、完全予約制の名店に。

料理の根幹にあるのは、命の出汁。

昆布は「藤の瀬の霊水」(現在は別の場所の湧水を使用。詳細は後述で)で40時間かけて丁寧に水出しし、カツオ節は鹿児島・枕崎から取り寄せたものを、その場で削る。素材の輪郭を曇らせない、極めて透明で上品な旨みが、すべての料理の土台になっています。

「自分にとって料理とは何か?」という問いに、今なお毎日悩み、考え続けているという片折氏。

完璧を目指すのではなく、今日の食材と真摯に向き合い、そこにある“最善”を届ける。そんな謙虚さと揺るがぬ覚悟が、料理を超えて心を打ちます。

レストランの評価

金沢「片折」は、ミシュランガイド北陸2021で二つ星を獲得し、以降も食べログのGold賞(2022〜2025年連続)や「日本料理 WEST 百名店」に選ばれるなど、その実力は折り紙付きです。予約困難な名店として全国の食通を魅了し続けており、「TERIYAKI」でも2020年のベストレストランに輝きました。

訪問者からは「何度でも通いたい」「心に残る接客と料理」といった声が多く寄せられ、シェフ自身も「北陸の食材を生かした料理に感動した」と語るなど、業界内からの評価も非常に厚く、まさに“日本料理の頂点”と呼ぶにふさわしい存在です。

ダイニングプレリュード

外観・エントランス|静けさに包まれた、美意識の結晶

金沢・主計町の一角、町家が立ち並ぶ静かな通りにひっそりと佇む「片折」。

外観は一見すると、古都に馴染む趣ある町家そのもの。竹格子の雨戸と、ほのかな灯りに照らされた「片折」の表札が、凛とした存在感を放ちます。

格子戸を開けて一歩足を踏み入れると、そこに広がるのはまるで茶室のような静謐な通路。

土壁と木の温もりが調和する空間は、まるで日常から非日常へと気持ちが切り替わる「結界」のよう。

奥には一輪挿しの花がさりげなく飾られ、その配置ひとつにも、主人のもてなしの心が滲みます。

壁に掲げられた「片折」の筆文字も印象的。

書の静かな力強さが、これから始まる食の体験に、自然と背筋を正されるような感覚を呼び起こします。

華やかさではなく、静けさと品格。

「片折」のエントランスには、料理と同じく“引きの美学”が体現されています。

ダイニングスペース|凛とした静けさに包まれる、上質なひととき

通されたのは、木の温もりと和の美意識に満ちたカウンター席。

漆喰の壁に自然光がやわらかく差し込み、そこに浮かび上がる生花の一輪。

華美ではなく、どこまでも静かで、凛とした気配に満ちた空間です。

檜の一枚板がゆったりと配されたカウンターの内側には、整然と並んだ引き戸と飾り棚。

その一角には、手入れの行き届いた器や季節の小物が控えめに飾られ、食事の合間にふと目を向けたくなる、静かな“余白”を与えてくれます。

奥には坪庭を臨むガラス窓。

格子越しに見える緑と灯籠のあかりが、ゆるやかな陰影を描き、外の時間を忘れさせてくれるような心地よさ。

どこを切り取っても、絵になる一瞬がそこにあります。

店内はカウンター8席ほど。

その全員が料理人の所作に目を向け、静かに料理と向き合うこの空間には、“特別な夜”への緊張感と、ときほぐされるような安心感が同居しています。

メニュープレゼンテーション

「片折」では、完全なおまかせコース一本での提供。

内容はその日の仕入れ・季節の移ろいに応じて構成され、毎回少しずつ違う表情を見せる。

北陸・金沢の旬の食材を中心に、引き算の技法で素材の持ち味をまっすぐに引き出すのが片折の流儀。

特に、氷見の魚介や能登の野菜、富山のコシヒカリなど、土地に根ざした食材が随所に登場し、

季節の節句や風物詩を料理の中で静かに表現していく。

食前酒|“ようこそ”の一献、能登の地酒「竹葉」

席につき、熱いおしぼりと玄米茶で心と身体をほぐしたあと、

大将・片折さん自ら手にして現れるのは、能登・数馬酒造の地酒「竹葉(ちくは)」。

漆塗りの盃に注がれるその姿は、料理の始まりを告げる“はじまりの儀式”のよう。

お酒そのものは淡麗で穏やかながら、芯に確かな米の旨みを感じる味わいで、口に含むとゆるやかに広がる余韻がなんとも心地よい。

この一杯は単なるウェルカムドリンクではなく、

能登の風土、作り手の想い、そして片折が紡ごうとしている料理の哲学──

そのすべての“導入”としての意味を持つように感じられます。

その盃を、大将が正面からそっと差し出してくれるという所作もまた、

この店が大切にしている「迎え入れる心」の表れとして、忘れがたい印象を残しました。

スターター|ハイボールで乾杯

最初の一献「竹葉」のあと、

本来であればここはビールか日本酒で進めたいところですが──

この日は控えめに、すっきりとしたハイボールを選択。

繊細な文様が施されたグラスに注がれたハイボールは、

透明感のある泡立ちと凛とした立ち姿で、和の空間にも違和感なく溶け込みます。

爽快な口当たりが、熱々のおしぼりや玄米茶で整えた体にちょうど心地よく染みわたり、

コースのはじまりにふさわしい、軽やかな余白の一杯に。

“お酒と向き合う”のではなく、“料理の流れに寄り添う”ような飲み方がしたい夜には、

こういう静かなハイボールも悪くない──そんな思いにさせてくれる、心地よいスタートでした。

実際に味わった料理

先付け|五色寄せ 〜七夕に寄せた涼のひと皿〜

先付けとして供されたのは、「五色寄せ」。

この日は7月、七夕の夜にふさわしく──

笹に吊るされた短冊の五色(青・赤・黄・白・黒)をモチーフに、繊細な寒天寄せで仕立てられたひと皿です。

赤・黄・白・緑など、色とりどりの食材が美しく並び、

澄んだ出汁のジュレに包まれて、まるで宙を舞う星々のような透明感。

金縁のガラス器に盛られ、黒塗りの盆の上には金粉があしらわれており、夜空に流れる天の川を思わせる演出が光ります。

味わいは極めてやさしく、出汁の旨みをそっとまとわせた野菜たちが、

それぞれの個性を保ちながら、調和の中に収まっている。

目にも舌にも清らかな一皿で、季節と物語を“味わう”ことの豊かさを感じさせてくれます。

暑気を払うような冷ややかさと、祝祭の彩りが同居する先付け──

この日が“特別な夜”であることを静かに告げる、美しい幕開けでした。

出汁の所作|削りたての鰹節、音と香りの記憶

料理の合間、カウンターの端でお弟子さんが鰹節を丁寧に削り出す。

木箱に節を滑らせる“シュッ、シュッ”という音が静かな空間に心地よく響き、

その瞬間、ふわりと立ちのぼる削りたてならではの香りが場の空気を一変させます。

削られたばかりの節は、小鍋の中でじっくりと温められた出汁に丁寧に加えられ、

目の前で「いま、味の中心が立ち上がる」という瞬間を体感する贅沢。

その動きは、派手さこそないものの、

一つひとつの所作が洗練されていて、どこか舞のような静けさと美しさすら感じさせます。

まさに、出汁の香り、音、手の動きまでもが「おもてなし」の一部。

片折という店の本質──素材と向き合い、余計なものを削ぎ落とし、

純度の高いひと皿を仕立てていくという姿勢が、こうした場面からも伝わってきました。

命の水|料理の根幹を支える、富山・穴谷の湧水

「片折」の料理を支えているのは、食材や技法だけではありません。

実は“水”そのものにも、妥協なきこだわりが込められています。

使用されているのは、富山・立山連峰の麓、穴谷(あなんたん)の霊水。

大将が定期的に山へ足を運び、自らの手で汲んでくるというその水は、柔らかく澄み渡り、まさに料理の命を宿す存在。

もともとは、能登の湧き水を使用していたそうですが、

2024年の能登半島地震以降、水質に変化が見られたとのことで、現在は富山の水へと切り替えたのだとか。

それも、ただ“良質な水”を求めたのではなく、「いま最も料理に適しているか」を見極めた上での選択。

その水で昆布をじっくりと水出しし、削りたての鰹節と合わせて引く出汁は、

透明感の中に芯のある旨みをたたえ、片折の料理すべての背骨となる存在です。

「出汁を変えるのではなく、水を変える」という潔い判断からも、

片折がいかに素材と真剣に向き合っているかが伝わってきます。

一番出汁|“味の起点”を見極める、静かなる緊張のひと匙

削りたての鰹節が鍋に加えられ、ゆっくりと馴染んでいく。

昆布の旨みがしみ出た湯の中で、節の香りがふわりと立ちのぼり、

まるで空気が澄みわたるような透明な香気が、カウンターを包みます。

そしてその瞬間──

大将・片折さんが鍋の前に立ち、ひと匙をすくって味をみる。

その動作は、何気ないようでいて、実に静かで、繊細な緊張感を伴うもの。

火入れ、タイミング、温度、香り──そのすべてを身体の感覚で測りながら、

一滴の濁りも許さないような、澄みきった出汁の“芯”を見極めていく。

横のグラスには、その一番出汁がそのまま供される。

ただの“水”ではない。

出汁を出汁として「料理の土台」にとどめるのではなく、

“ひとつの料理”として味わってほしいという意志が、そこにははっきりと宿っています。

すべての料理は、ここから始まる。

それを体感させてくれる、極めて美しい起点でした。

椀物|能登アワビと玉子豆腐──静けさの中に宿る力強さ

一番出汁の澄んだ余韻に包まれたあと、供されたのは、能登アワビの椀。

艶やかな漆黒の蓋をそっと開けると、立ちのぼる湯気とともに広がるのは、

美しい淡金色をたたえた澄まし椀。その中央には、ふっくらと蒸された能登アワビがゆったりと横たわり、

その下には、ひっそりと玉子豆腐が添えられています。

アワビはまるで絹のようなやわらかさを保ちながら、噛むほどに海の旨みと香りがじんわりと滲み出す存在感。

対する玉子豆腐は出汁をしっかりと含み、アワビとの間に滑らかさと温もりを添えています。

そして何より、椀を支えるのは、先ほど味をみた一番出汁。

その透明で凛とした味わいが、具材すべてをやさしくまとめ上げ、

強さと静けさ、陰と陽がひとつに溶け合ったような、心に残る一杯でした。

器の内側にあしらわれた金の蒔絵も、まるで夜明けの陽光のように静かに輝き、

この椀の中にある世界の豊かさを物語っています。

造里|氷見・新湊・千里浜──北陸の海が一皿に凝縮された贅沢な三種盛り

続いての一皿は、北陸の海の恵みを三種盛りでいただくお造り。

見た目にも涼やかなガラスの器に、色彩の異なる切り身が品よく並び、それぞれが異なる表情をもっています。

ひとつ目は、氷見の鯵。

ぷりっとした身に脂がほんのりのっており、なめらかな口当たりと旨みが広がる。

お店ではわさび醤油でいただくことを勧められましたが、定番ながらもその相性はやはり抜群。

続いて、新湊の青バイ貝。

薄くスライスされたそれは、噛むたびにコリコリとした心地よい食感が楽しめ、

ほのかに広がる磯の香りがアクセント。こちらはそのままでも十分に美味しいとのことですが、

ほんの少しちり酢をかけることで、旨みがより際立ちます。

そして三種目は、透き通るように美しいスズキ。

程よい歯ごたえと淡白さの中に、出汁のような奥行きを感じさせる繊細な味わい。

わさび塩、ちり酢、わさび醤油といくつかの食べ方が提案されましたが、

個人的には少量のちり酢で引き締めるのが特に印象的でした。

さらに別皿では、千里浜の岩牡蠣も登場。

身が大ぶりでふくよか、まさに“海のミルク”と呼ぶにふさわしいジューシーさで、

上からかけられた香味ジュレが全体を包み込み、旨みと酸味を絶妙に調和させていました。

食材ごとに異なる味の引き出し方、調味の合わせ方に、

片折らしい「素材を信じ、手を引く」スタンスが感じられる構成。

見た目も味も、静かで凛とした美しさをまとった、印象深いお造りのひと皿でした。

焼き物|マナガツオの塩麹焼き

き物には、マナガツオの塩麹焼き。

艶やかな焼き目の香ばしさと、ほんのり甘くふくらみのある香りが立ちのぼり、

器が運ばれてきた瞬間に、思わず背筋が伸びるような一皿です。

一口頬張ると、まず感じるのは身質の素晴らしさ。

ねっとりとした脂ののりがありながら、べたつきのない、清らかな旨み。

厚みのある身がふっくらとほどけていき、繊維ひとつひとつに火がすっと通っているのがわかります。

その理由は、丁寧な火入れの技術に尽きるでしょう。

外側にはしっかりと香ばしさをまとわせながら、芯には絶妙な火加減を残し、

マナガツオ本来の柔らかさと滋味深さを損なうことなく引き出しています。

塩麹の役割も見事。

過度に主張せず、旨みを底上げするように寄り添い、

最後まで重さを感じさせずに、口の中で自然と溶けていく。

まさに“引き算の焼き物”。

無駄をそぎ落としたからこそ、素材と火と塩、すべての要素が明快に伝わる──

そんな潔い一品でした。

涼鉢|天の川をなぞる滝川豆腐

涼を誘うガラスの器に、緩やかな曲線を描いて配されたのは、

天の川をモチーフに仕立てた滝川豆腐。

艶やかな白と、透き通った出汁の琥珀色の対比。

その上には、薄くスライスされたオクラが星のようにあしらわれ、

まさに七夕の夜空をそのまま器に落とし込んだような、美しいひと皿です。

口に含んだ瞬間、まず驚かされるのはその独特の食感。

絹ごし豆腐のようでありながら、それよりもさらに滑らかで、

ほんのりとした弾力と舌ざわりが絶妙に共存する、“とぅるん”とした軽やかさ。

添えられた出汁のジュレは控えめながら奥行きがあり、

豆腐のなめらかさを包み込むように、静かに広がっていきます。

視覚でも味覚でも、季節の移ろいと物語を感じられる一品。

天の川の静かな煌めきが、そのまま食卓に落ちてきたような余韻に、心がすっとほどけていきました。

強肴|氷見の太刀魚 鳴門揚げ

供された瞬間、目を引くのは美しい渦を描いた断面。

この日の朝、氷見の港に揚がったばかりの新鮮な太刀魚を使った鳴門揚げです。

銀白色の身に大葉を巻き込み、くるくると丁寧に巻かれた太刀魚は、

火入れされたことでほんのり膨らみ、表面はサクッと、内側はふわふわの柔らかさ。

噛めば空気を含んだようにほどけていき、太刀魚本来の上品な脂と淡白な旨みがじんわりと広がります。

揚げ衣も極めて軽く、油の存在を感じさせない仕上がり。

手前には昆布塩が添えられており、ひとつまみつけることで味がきゅっと引き締まり、

魚の香りと旨みがより明確に浮かび上がります。

「巻く」「揚げる」という技術を要する工程を、

あくまで軽やかに、美しく仕立てるのが片折の真骨頂。

見た目、香り、食感──すべてにおいて完成された構成美が感じられる、印象的なひと品でした。

箸休め|小鯛の笹舟寿司とみょうが寿司

進行の合間に供されたのは、繊細な手仕事が光る二種の寿司。

ひとつは、薄紅色に艶めく小鯛の笹舟寿司。

香りの良い笹に包まれた可憐な姿が印象的で、

大将からは「まずはこちらから」とすすめられ、さらにスダチを2、3滴たらしてからいただくよう案内がある。

笹の香りがほのかに移った酢飯と、小鯛の優しい脂が絶妙に調和し、

スダチの酸がそれをキュッと引き締める。まさに、口の中でひとつの景色が完成するようなバランスの寿司。

続いては、みょうが寿司。

鮮やかな紅色が目を引く酢漬けのみょうがの中には、きめ細やかな酢飯が忍ばせてあり、

シャキッとした食感と爽快な香りが、口の中を一度リセットしてくれるような印象。

火入れや出汁で構成されてきた流れのなかに、

香りと酸、食感のコントラストを添えるような小品たち。

ほんの一瞬、気持ちが軽くなるこの2貫が、

後半に続く構成へ向けた、さりげない“架け橋”となっていました。

炊合せ|茄子のくるみ味噌田楽

漆黒の盆に艶やかに映える深紅の器。その中心に盛られたのは、丁寧に炊かれた茄子の田楽。

とろけるように火が入り、箸を入れただけでスッと割れるほどやわらかな茄子。

口に含めば、じゅわりとお出汁が染み出し、旨みとともにふんわりとした幸福感が広がっていく。

上には香ばしいくるみ味噌がたっぷりと。

ナッツのコクと甘みが、茄子の淡い旨みをやさしく引き立て、

仕上げに添えられた青じその香りが、全体をすっとまとめあげていた。

複雑な技を見せるというよりも、素材の魅力をまっすぐに伝える一皿。

穏やかな余韻を残しながら、次の料理へと気持ちをゆるやかに導いてくれるような存在でした。

蒸し物|新じゃが饅頭

蓋をあけた瞬間、ふんわりと立ちのぼる香り。

美しい染付の器に浮かぶのは、まるでおまんじゅうのように丸くふっくらと仕上げられた新じゃが饅頭。

中にはじゃがいもの旨みがぎゅっと詰まっており、口に入れると、なめらかでやさしい舌ざわり。

ほんのり塩気を含んだ出汁あんが全体を包みこみ、懐かしさと新鮮さが同居するような、不思議な幸福感に包まれました。

料理人がイメージしたのは、夏祭りの夜に屋台で食べた「じゃがバター」。

日本料理の技法の中に、誰もが持つ原風景の記憶をそっと忍ばせたような、遊び心と温もりが感じられる一皿です。

食中のお茶|女将が目の前で焙じるお番茶

食事の後半、目の前に七輪が運ばれ、女将が焙烙鍋に入ったお番茶の葉を静かに焙じはじめます。

火にかけられた茶葉から立ち上る、香ばしく甘い香り。

茶葉がパチパチとはぜる音とともに、場の空気がやわらかくほどけていくよう。

ふとした間に供される一杯のほうじ茶が、口の中をすっと整えてくれ、

このあとのご飯ものに向けて、心身ともに自然と整っていくような感覚に。

お茶を“淹れる”のではなく、“仕上げる”という所作。

その丁寧なひと手間が、この店の美意識を象徴しているようにも感じられました。

ご飯もの|富山コシヒカリと氷見牛のしぐれ煮 + おかわり五種

メインのご飯は、大将のお父様が育てる富山産コシヒカリ。

炊き立ての白米はしっとり艶やかで、噛むほどにやさしい甘みが広がります。

添えられたのは、氷見牛のしぐれ煮。

生姜を効かせた濃厚な味わいで、ご飯を包み込むような旨味の余韻が印象的です。

合わせて供されるのは、たっぷりの蜆が入ったお味噌汁。香り高く、滋味深い一杯。

ここから先は「おかわり」タイム。嬉しいことに、この日は5種をいただきました。

① 鯵の漬け丼

ねっとりとした鯵に薬味をのせた爽やかな一品。

漬けダレの塩梅も絶妙で、暑い時期でもさらりと食べ進められます。

② 太刀魚の天丼

氷見でその朝水揚げされた太刀魚をふんわりと揚げ、白米の上へ。

サクッとした衣と柔らかな身が見事なコントラストを生みます。

③ 梅茶漬け(鉄鍋おこげ入り)

特製の鉄鍋で香ばしく炊かれたおこわを、大将が手で割って器に添える粋な演出。

梅干しの酸味と出汁の旨み、そこにおこげの香ばしさが重なり、五感を満たす締めの一杯に。

④ 鯵の月見漬け丼

漬けにした鯵に卵黄と山葵をのせた贅沢な丼。

とろりと絡む黄身が、鯵の旨みを引き立てながらもまろやかに包み込みます。

⑤ 卵かけご飯(本枯節たっぷり)

仕上げは、たっぷりの削りたて本枯節が踊る卵かけご飯。

卵黄の濃厚さと、ふわふわの鰹節の香り高さ。シンプルながら、五感に残る究極の一杯でした。

富山の恵みを支える米と出汁、そして手間を惜しまぬ丁寧な仕込み。

「おかわり」がこれほどワクワクするものになるとは…その美味しさと楽しさに、ただ感服するばかりでした。

デザート & フィナーレ

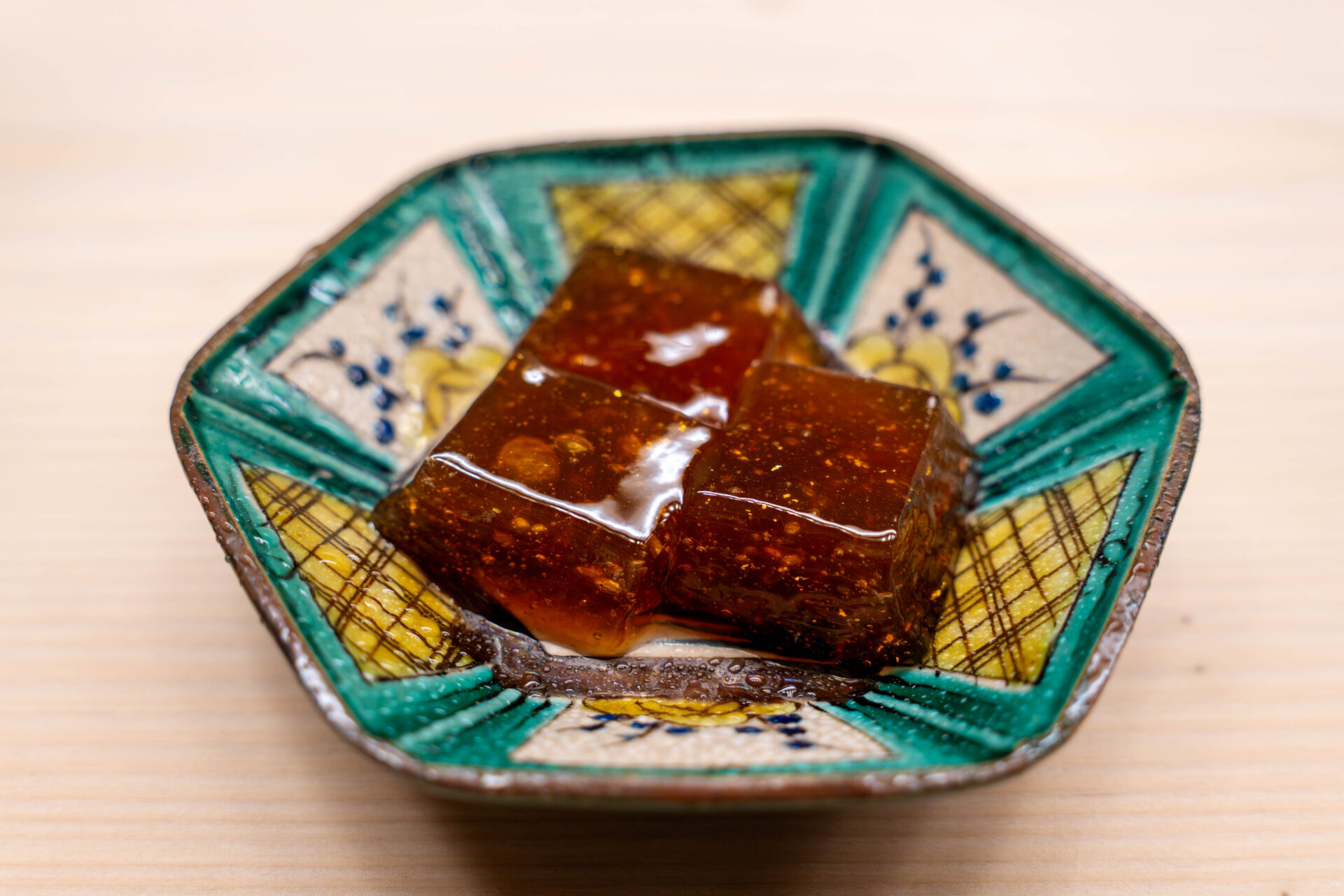

甘味|蓮根餅

とろんとした質感が印象的な蓮根餅。

箸でつまむとふるふると揺れ、口に運べば驚くほどなめらかにとけてゆきます。

蓮根の自然なもっちり感を残しながらも、葛のように上品な舌ざわり。

黒糖のような深い甘みと微かな酸味が絶妙で、まさに余韻を楽しむ一皿。

重すぎず、でも印象にはしっかり残る——

最後までぬかりなく、和の美意識を感じさせるデザートでした。

食後|お抹茶

蓮根餅の余韻に包まれながら、最後にいただく一服のお抹茶。

泡立てられた抹茶の表面は艶やかで、口に含めばまろやかな苦みとほのかな甘みが舌に広がります。

その静けさと清らかさに、食の流れが心地よく締めくくられていく感覚。

料理の記憶を穏やかに整えてくれる、まさに“終わりの一杯”にふさわしいお茶でした。

まとめと感想

石川県・金沢の地にひっそり佇む「片折」。

一歩足を踏み入れれば、静謐さと凛とした空気が満ちるカウンターが広がり、

その場に流れる時間までもがゆるやかに感じられる特別な空間。

着席するとまず差し出される、熱々のおしぼりと玄米茶。

おしぼりは首の後ろに当てるよう促され、芯までじんわりと温まり、

ここでの食体験が“癒し”から始まることを実感させられます。

料理の一皿一皿に込められたのは、旬の素材の引き出し方と、地元への敬意。

特に印象に残ったのは、氷見で水揚げされたばかりの太刀魚を用いた「鳴門揚げ」。

ふんわりとした食感と脂ののり、軽やかな衣のバランスが見事で、添えられた昆布塩の塩味がより旨みを引き立てます。

さらに、ご飯ものに入ってからの流れは圧巻。

富山で大将のお父様が育てられているコシヒカリを主役に据え、

氷見牛のしぐれ煮、アジの漬け丼、太刀魚の天丼、梅茶漬け、卵かけご飯——とおかわりの提案が続きます。

特に印象的だったのは、鉄鍋で炊き上げた香ばしいおこげ。

底に忍ばせるのではなく、大将自らが手で割って添えるという演出に、丁寧な所作と遊び心を感じました。

〆にはとろりと柔らかい蓮根餅と、さらりと点てられたお抹茶。

最後まで温度・香り・口あたりの調和に隙がなく、余韻まで美しい一席でした。

お水も富山の穴谷の湧き水を使用されていて、大将が自ら山に汲みに行くという徹底ぶり。

そのこだわり一つひとつに、料理人としての誠実さと覚悟を感じます。

「片折」は、ただ美味しいだけでなく、五感のすべてを研ぎ澄ませたくなるような場所。

料理を通して静かに語りかけてくるような、記憶に残る体験でした。

予約とアクセス情報

予約方法

-

完全予約制で、ランチ/ディナーともにコース提供です。

-

オンライン予約は「OMAKASE」経由で可能。会員登録・予約時に1席あたり手数料(390円)が別途必要です。

-

予約は四半期ごとに1回まで受付され、予約枠の開始日時は不定期です。

-

キャンセルポリシーは以下の通り:

-

3日前から:キャンセル料50%

-

当日:キャンセル料100%

-

アクセス情報

-

住所:石川県金沢市並木町3‑36

-

アクセス:

-

北鉄バス「橋場町」バス停より 徒歩約7分

-

-

風情ある浅野川沿い(地元では「女川」と呼ばれるエリア)にあり、静かな通りの町家に佇んでいます

営業時間と定休日

-

ランチ:11:30~14:00(食べログなど複数情報源に基づき一定)

-

ディナー:17:00~20:00(松茸など特別な季節は19:00スタートの場合あり)

-

定休日は明確に日祝とは限らず、土日も営業する場合がある「不定休」。来店前の確認を推奨します。

予約困難店「片折」へ行くもうひとつの手段として

片折は、全国的に見ても屈指の超予約困難店として知られています。

オンライン予約サービス「OMAKASE」経由のみでの受付となっており、

予約開始と同時に席が埋まってしまうことも珍しくありません。そうした中、一般的な予約とは異なるもう一つの訪問手段として知られているのが

会員制サービス「Foodies Prime(フーディーズ・プライム)」です。これは、招待制のプライベートなグルメ・コミュニティで、

登録メンバー同士が開催する“食事会”に応募・参加する形で

人気店の席に同席できるという仕組み。「片折」も不定期ながらこのFoodies Prime内での募集が行われることがあり、

通常のOMAKASE予約とは別の“チャンス”として知られています。もちろん、誰でも自由に参加できるわけではなく、

まずは既存メンバーからの招待を受けることが必要。

さらに、食事会への応募にもタイミングと運が必要ですが、

あらゆる予約手段が限られるこの店において、

こうした横のつながりから生まれる機会は、知っておいて損はないかもしれません。

- TAGS